半生公共知識分子路盡 彼邦「保住團火」 葉健民移英續學術路:一代人做一代的事

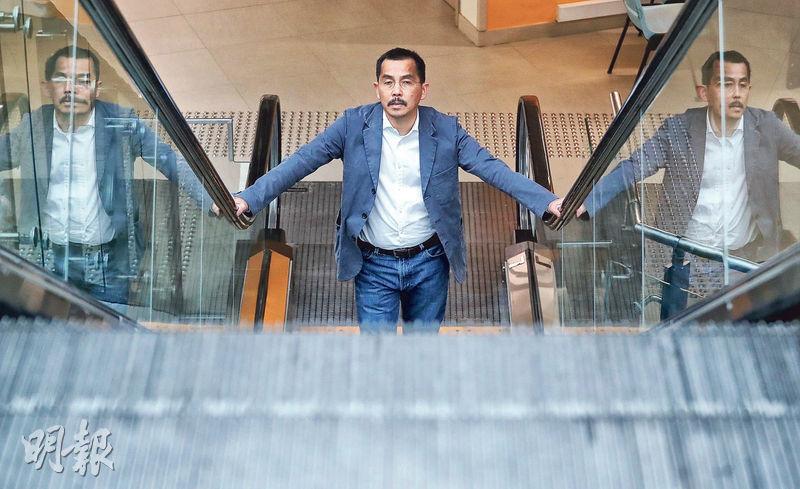

【明報專訊】「社會參與和作為公共知識分子,是我生命很重要的部分……現在那沒有了,我生命很大部分已經消失。」月初移居英國的政治學者葉健民無奈道。短短數年,香港歷史翻了一章又一章,葉健民只道一切變得陌生,大學人文精神不再,評論時政和參與公共事務的空間幾乎不復存在,遂告別香港找新天地,「最後好好利用這團火、這口氣,做我想做的事」。爭取民主多年,葉健民說自己,也談香港。昔日憧憬政治環境持續開放,對於民主的前景,他的答案如今來得暗淡:「我不覺得我這代人會看到。」

明報記者 鄭啟智

近年研究香港殖民歷史的葉健民本月離港,到英國布里斯托大學歷史系任職。《港區國安法》實施後多名學者受壓離港,葉健民在赴英前接受專訪,不下一次強調自己不是非走不可,沒有壓力也無人提醒,離開源於政治與社會環境改變太快,蠶食他的意志,年近60歲的他盼善用在學術界僅餘的10年活力。「我留下來要自我適應調整,我會否很快繼續消磨剩下那團火、那動力?我覺得會……我餘下的精力,值得我找另一個環境燃燒,好過我在這裏消磨。」

議政.政府怕「麻煩學者」

公共討論難再掀

葉健民一直拒絕安於留在象牙塔,架着眼鏡、留有一抹鬍子、膚色略顯黝黑的臉孔,公眾並不陌生,回歸後曾任中策組非全職顧問,創立智庫「新力量網絡」,也曾為民主思路一員,評論文章散見不同媒體。以往能影響社會的渠道,他慨嘆今天全部「此路不通」,推動他離開另闢出路。

體制之內,他直言公共知識分子的空間今非昔比,2019年後不曾與政府溝通,也不相信會再獲政府邀請加入諮詢架構,「除非我決心走入建制,但我沒打算做這步」。他認為,學者要接受結論先行的溝通模式,政府內部亦有聲音質疑他這類學者既麻煩也不可靠,在「安全系數」考慮下,能過關的學者寥寥可數。「不是學者是否願意,是政府是否願意重開這道門,讓較敢言的學者與他們作公共政策討論。」走出體制,他認為公民社會瓦解已然,民間智庫不容於香港,過去一年社會氛圍甚至令他選擇擱筆。「不是純粹驚的問題,而是還有什麼好講?還有什麼角度可引起討論呢?或者我覺得其實都無人會討論。」

在香港生活半生,面對這些事會覺得落差大嗎?葉健民承認,社會倒退速度之快屬始料不到,習以為常的媒體和人會突然消失。他憶述2021年接受「眾新聞」訪問後,對方數日後便停運,亦曾獲邀參與港台《學人串社科》,還未錄影,節目突然腰斬。「我未天真到覺得國安法通過後還可以繼續,只是說我們仍可以做些事,令倒退慢一點,還能保持一些事物。但社會改變的速度,比我想像中快。」

教學.曾因國安法銷毁研究

指學界「膠着狀態」

時針撥回1998年,葉健民在牛津大學畢業後,回港加入城大政政系,一教便是四分之一世紀。學系去年合併並更名為公共及國際事務學系,新大門裝上密碼鎖,學生想找老師要預約,葉健民半開笑道猶如見訓導主任。門面不同,折射大學在變。見證民主女神像與民主牆成為歷史、學生會遷出校園、教職員工會解散,在城大度過整個教學生涯,他直斥城大近年完全缺乏人文精神,校園氣氛彷彿一片死寂,叫他難以接受。

迄今不曾面對政治壓力,葉健民自言尚算幸運,教學上堅持談雨傘與反修例運動,也容許學生以港獨在香港的前景為題撰寫論文。然而,國安法下多少也受到影響,他2019年曾獲創新辦(已停運)資助,研究反修例青年對於在社運使用暴力的看法,國安法生效後為保障受訪者安全,他向政府提交報告後已全面銷毁研究和訪談紀錄,原本打算將研究投稿至學術期刊,亦只能束之高閣。葉健民分析,雖然近年學術界面對的壓力日益增加,惟未見明顯打壓,處於一種微妙的「膠着狀態」,例如教資會研究資助局曾被建制報章批評成員太多外國學者,至今無大規模改組,各間大學校長亦非全由內地人接班,認為政府暫時或不想過分收緊學術自由。

由九七前加入「匯點」,2010年走入中聯辦討論政改,到參與民主思路冀建立一套溫和論述,葉健民向來主張對話,被視為溫和派。如今決意離開,葉自言公共知識分子與學者的身分均是生命中的重要部分,前者「空間是不存在」;至於後者,縱然本港學術圈在硬件和資源上仍享優勢,代價要適應社會變化、難免自我審查,留下來的人需深思「能否啃得下」。

政治.稱幾代人錯判

民主派今「活一天贏一天」

回歸前後,葉健民曾相信香港政治環境會逐步開放,他說中國邁向市場經濟需向香港取經,社會以為「一國兩制」下,兩制長遠融合必然是採用香港的一套,即使共產黨的價值觀與港人大有不同,中央也會以經濟優先,不會殺雞取卵。25年後回望,他形容是集體幾代人的錯判。「現在看來我們有些幼稚,去到某些時刻,經濟考慮在中央眼中不是最重要。這點我相信所有人都是錯判,包括英國。」

中央2020年出手訂立國安法,本港政治格局改寫。長期研究香港政治,葉健民相信民主派當下只能考慮如何體面地解散,「(民主派)已完成歷史任務,我覺得已無愧於港人」。他指出,中央是否真心希望民主派進入議會仍是未知之數,有可能只想他們報名參選,突顯已擺平民主派。「是否你來就放你入閘?沒有人知道。」即使能當選,葉健民認為區區一兩席已無作用和影響力,「中央不僅想你坐在這裏,是想你坐在這裏配合她」,既不能支撐政黨生存,在公民社會也難以發揮昔日角色,結局只有令支持者失望。參選之路走不遠,有意見認為民主派可參考七八十年代轉為壓力團體,葉健民指當年背景是政治環境逐步開放,今天政府對異見的開放程度、公民社會和傳媒生態等不可同日而語,形容民主派只是「捱得一刻得一刻,生存多一天贏一天」。

展望.指普選觀念香港內地有鴻溝改變「以10年為單位」

儘管往日爭取的成果恍成泡影,葉健民不認為做過的種種行動沒意義。「一代人只能做一代的事,在那個時空,只能靠那時的認知,判斷代價和成效是怎樣。」可有徒勞無功之感?葉健民說從來不因政府拒聽意見而沮喪,未來也會再嘗試,但感慨多年來建立的基礎原來可以很脆弱,例如提到與其他學者成立推動香港研究的「香港學會」,帶點自嘲說最大成就是時至今日仍然生存。他說,多年政論或帶出部分市民心聲,「但結論為本,可能真的沒有(成果)」。

由1980年代參與港大學生會,到九七後執起教鞭,葉健民與很多香港人同樣有個民主夢,但感慨港人與中央心目中對普選定義的差異仍然很大。「要拉近香港與內地社會對民主普選的觀念上的鴻溝,我不覺得我這代人會看到。」他分析認為,這鴻溝不僅受中共領導班子影響,內地社會亦一直質疑西方利用香港打擊中國崛起,隨着中國與西方角力加劇,近年內地更敵視西方,令雙方對民主的矛盾更難解開。普選遙遙無期,他寄語要等待和預備改變的時機,就如2010年成功通過政改,然而何時到來無人知曉,畢竟改變中國「不是以年為單位,是以10年為單位」。