生活關鍵詞:古人如何面對疫情?

【明報專訊】疫症大流行,古今之人面對疫情之法會否不同?答案是:歷史是會不斷重演。古人會盡力把大大小小的傳染病消除,活於現代的我們有足夠智慧令新冠病毒消失嗎?病學專家稱疫情將於2022年進入低水平傳播模式,但為此心安之前,不如先從歷史中汲取經驗,看看古人如何對應疫情。

上天降災 靠神保佑

面對疫情,科學家或醫學專家會研究病毒的基因排序、傳染途徑、治療方法等,大眾則按專家建議防疫。然而,古時醫學不昌明,加上人們對疾病的恐懼,往往更相信鬼神之說,到處流傳妖怪散播疫情的神話。先秦妖怪著述《山海經》說,瘟疫是由跂踵、絜鈎、蜚等妖怪散播到人間,一旦人們看見牠們,該地便會發生大規模瘟疫。《山海經》亦載有西王母的形象,西王母就是民間常說的「王母娘娘」,亦被道教列為神仙,掌管天象事務及五殘,意指是天上派來散播病毒及災難的神仙,呈「人形、虎齒、豹尾」半人半獸的形象。

除了妖怪和神仙降災,亦有說法稱瘟疫是由於疫鬼作祟。東漢思想家王充《論衡》謂:「顓頊氏有三子,生而亡去為疫鬼:一居江水,是為虐鬼;一居若水,是為魍魎鬼;一居人宮室區隅漚庫,善驚人小兒。」「五帝」之一顓頊的3個夭折兒子化為疫鬼,「瘧鬼」居於長江,傳播瘧疾;一人是住在若水的「魍魎鬼」,另一個兒子藏於人的房子,專嚇小孩。

儒家經典《禮記.月令》亦指出,若朝廷的政策未配合季節時令,同樣會引發疫病,例如「季春行冬令,則寒氣時發,草木皆肅,國有大恐。行夏令,則民多疾疫,時雨不降,山林不收。」晚春若實施冬季的政策,則會出現寒流;若實施夏季的政策,則百姓會感染時疫。仲夏、孟夏實施秋天的政策亦然。在現代人看來,誇張的災異頗有迷信之感,但不合時令的措施會令季節病蔓延的想法,則到今天仍然適用。

為令瘟疫消失,早在周朝官方已會舉行稱為「儺」的驅疫儀式。《周禮.夏官司馬》載,「方相氏」率領武官披熊皮、戴面具及盾牌等在宮廷跳儺舞,以驅逐疫癘之鬼。這個歲末的官方祭禮一直延續至宋朝,並逐漸演化成戲劇及過年大掃除節俗。

至於民間,則有各種「治病」方式。韓愈的〈譴瘧鬼〉曰:「醫師加百毒,熏灌無停機。灸師施艾炷,酷若獵火圍。詛師毒口牙,舌作霹靂飛。符師弄刀筆,丹墨交橫揮。」當時醫師以毒攻毒,嘗試拔罐除病;以灸術治病的醫師,則燃燒艾炷治病;巫師唸唸有詞作法,符師則揮筆墨畫符念咒。用盡一切辦法除疾,惟全無效果,結果宗廣德元年間過半江東地區的人因疫症逝世。

疫苗雛形

疫情影響我們的生活兩年,每天戴口罩、用酒精搓手液清潔雙手已成習慣。為降低感染風險,各國積極研製疫苗,政府亦呼籲民眾接種,以保護個人及家人健康。古時當然出現過不少大規模疫情,其中以天花最嚴重,20世紀全球有3億人死於天花。清代《痘科金鏡賦集解》記載,明代隆慶年間有醫師發明了人痘接種術,是現時疫苗的雛形。醫師將天花患者脫落的膿皰結痂研磨成粉末,將粉末吹入接種者鼻孔內,或用棉花沾染混合粉末和水,塞進接種者的鼻孔約12小時,令接種者感染輕微的天花症狀產生抗體,達至預防天花的功效。

避疫節日

每年農曆九月初九是重陽節,關於節日的由來有數種說法,其中一個與避疫有關。鬼怪小說《續齊諧記》記載,一個叫桓景的人獲仙人告知九月九日瘟魔來襲,提醒他當日帶同家人登高上山避疫,並帶上茱萸、飲菊花酒以除疫病。桓景照仙人的話做,下山戰勝瘟魔,保護民間平安,所以從此有重陽節登高的習俗。

而農曆五月初五的端午節除紀念楚國詩人屈原,同樣是避疫的時節。農曆五月天氣開始炎熱潮濕,環境易於傳染病病毒傳播,故古人亦稱五月為「惡月」。他們會插戴可驅蟲的菖蒲、具殺菌消毒效用的艾草,以及飲用雄黃酒、朱砂酒等藥酒強身健體,以預防疫病。

通報與隔離

「衛生防護中心公布,截至今日零時,本港新增14宗新型冠狀病毒陽性個案,當中9宗屬輸入個案,5宗屬本地感染……」每天的新聞報道,總會報及疫情最新情况,那古代有瘟疫的通報機制嗎?

古籍中鮮有提及關於瘟疫的通報機制,但會有類似官方的新聞發布通告。宋代靖康元年,朝廷幾乎每天「出榜」,在汴京公布榜文,向百姓通報最新信息,如軍事活動、皇上出城事務等,古人要得悉疫情資訊,可能只得口耳相傳或親眼了解。清代鼠疫爆發時,身處疫區的詩人師道南寫下〈死鼠行〉,有如一首記錄鼠疫爆發的紀實詩:「晝死人,莫問數,日色滲淡愁雲護。三人行未十步多,忽死兩人橫截路。」日間因鼠疫而亡的人多不勝數,三個看來沒病的人在路上走着走着,其中兩人就會突然病發死於路上。「人含鬼色,鬼奪人神。白日逢人多是鬼,黃昏遇鬼反疑人。」人們已被鼠疫弄得恍恍惚惚,人不像人鬼不像鬼,以為白天看到的是鬼,晚上遇鬼反懷疑是人。

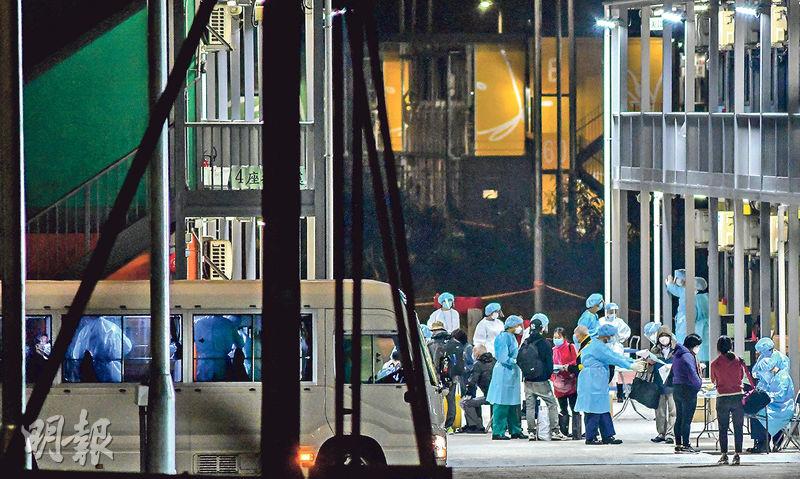

至於隔離措施,早於秦代已有規定,指名所有麻風病患者要送往「癘遷所」隔離。《漢書.平帝紀》記載,平帝詔曰:「民疾疫者,舍空邸第,為置醫藥」,指出隔離治療的重要。後來到清代,天花肆虐,再以隔離措施處理病患,卻民怨沸騰。《清實錄順治朝實錄》載:「有身方發熱,及生疥癬等瘡,概行驅逐者。貧苦小民移出城外,無居無食,遂將弱子穉女拋棄道傍。」由於當時醫療水平不發達,朝廷束手無策,病的病、死的死,為免更多人感染,一旦出現輕微病徵就被強制隔離至城外四十里,使家中幼小無人看管。幸好有御史建議先分辨患者是否患上天花再隔離,又規劃治療地方供患者養病,才能平息民憤。

文:曾卓盈

圖:資料圖片

(本刊刊出的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[語文同樂 第554期]