AI年代:初創藉AI監測職業司機 防打瞌睡

【明報專訊】職業司機因為疲勞而出現意外,時有所聞。更有外國研究估計,大約30%至50%的交通意外事故,都是由於司機在駕車時打瞌睡引致。有初創企業就從技術原理出發,希望研製出更準確的AI偵測疲勞方案。另一方面,亦有初創企業採用技術成熟的AI模型,但在警報和提示功能上花心思。

明報記者 薛偉傑

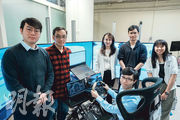

軚盤裝儀器 監測司機心電圖

康大科技有限公司工程總監張善銘表示,大約4至5年前學術界已知道,「心電圖」(ECG)和「腦電圖」(EEG)有相關性。如果一個人昏昏欲睡,不單可從腦電圖看得出,心電圖同樣可以判斷到。所以他在去年初就想出,在商業汽車的軚盤上安裝儀器,透過偵測司機心電圖,監察後者有沒有瞌眼瞓。他解釋,不採用某些智能手表偵測,是因為在軚盤上安裝傳感器更實用和容易管理。

儀器軚盤安裝 可免司機消極抵制

舉例說,如果司機佩戴智能手表比較寬鬆,就可能檢測不到心電圖或不太準確。又例如司機忘記為智能手表充電,或因為不想被監察而故意不充電,都會引致管理困難。但在軚盤上安裝傳感器卻不同,司機只要駕車就必須握住軚盤,那就自然要接受監察。

在研發初期,他曾經找來理工大學工程學院、航空及民航工程學系助理教授伍淦鴻協助,主要是在建立人工智能模型方面。他們用了大約半年時間來建立一個人工智能模型,並使用了外國大學一些公開的心電圖數據(大約300人)做訓練。曾經協助研發工作的伍淦鴻估計,現時的準確率大約只是60%至70%。若能收集到數百個職業司機的數據來進一步訓練,大約9個月之後,可以將準確率提高至80%至90%。至於極限,他估計大約是95%。

伍淦鴻指出,以往偵測雙眼大小或者呼氣中的二氧化碳濃度比較因人而異,出現誤報的機率偏高。他認為,若偵測心電圖的方案能找到足夠的數據來訓練,理論上會比較準確。他又表示,手汗對於準確率會有一些影響,所以要在軚盤的表面採用一種特別研發的布料,既有金屬成分、能夠導電,但又可以吸汗。

張善銘透露,初版的硬件原型在今年初就已經製成,並在3月間於巴塞隆拿舉行的「世界移動通信大會」(MWC)中的香港科技館中展出。當時,還有一個歐洲汽車品牌和一個韓國汽車品牌的管理層參觀過。

每套系統目標售價2000元以下

截至目前,大約已使用了100萬元來研發。這些經費大部分來自國微控股(SMIT)(2239)和康大科技的商業贊助。但他將來仍然需要自行成立一家公司,來處理這個項目的商業化和營運工作。他解釋,康大科技現時是讓他「掛單」,以該公司的身分方便處理某些事務。雖然康大科技對這個項目也有興趣,但因為和它的主要業務不大相關,所以不打算直接營運這個項目,希望待他成立公司之後,再和他商討投資事宜。

短期內,最迫切的是要造多一批原型,安裝在的士、小巴、巴士、旅遊巴或客貨車上做測試。他希望,可以在年半至兩年後量產推出,每套系統目標售價在2000元以下,毋須月費。