公民點對點:香港可成文藝之都?

【明報專訊】香港社會以中華文化為主體,生活習俗、傳統節慶如中秋節、天后誕和車公誕等延續至今;香港在回歸前亦深受西方文化影響,保留不少西方習俗和建築,如慶祝聖誕節和教堂等。不同的宗教、民俗、文化和飲食習慣共冶一爐,造就獨特多元的香港社會文化。國家「十四五」規劃支持香港發展「中外文化藝術交流中心」,香港在這方面有何優勢?政府有何政策和措施?

■香港的多元社會文化Q&A

Q:香港的種族組成是什麼?

A:按2021年人口普查,香港約91.6%人口是華裔(漢族華人),約8.4%(約62萬人)報稱為非華裔,當中以菲律賓人和印尼人佔比最多,其他包括白人、印度人、巴基斯坦人、尼泊爾人、日本人和泰國人等。

Q:香港有何優勢發展成中外文化藝術交流中心?

A:中央政府在「十四五規劃」中支持香港發展「中外文化藝術交流中心」。香港中西文化薈萃,國際脈絡廣泛,匯聚海內外優秀人才。香港的法定語文是中文和英文,國際交流較少障礙,吸引國際藝廊和拍賣行進駐。另外,香港有不少博物館、藝術館和表演場地,有助向外推廣中華藝術文化。香港亦是亞洲區域運輸樞紐,四通八達,人流、物流暢通無阻,加上稅制簡單,法律制度穩健,市場經濟下資金自由進出,銀行和外匯監管系統完善,有利大額藝術商品交易。

設施落成翻新

館藏走出香港

號稱「亞洲首間全球當代視覺文化博物館」的M+博物館2021年11月開幕,收藏不少中國當代藝術作品;2022年6月開幕的香港故宮文化博物館則致力展示中國藝術和文化。連同經翻新擴建、於2019年重開的香港藝術館,博物館群源源不絕為公眾和遊客帶來本土、中華傳統、當代藝術及工藝作品展覽。

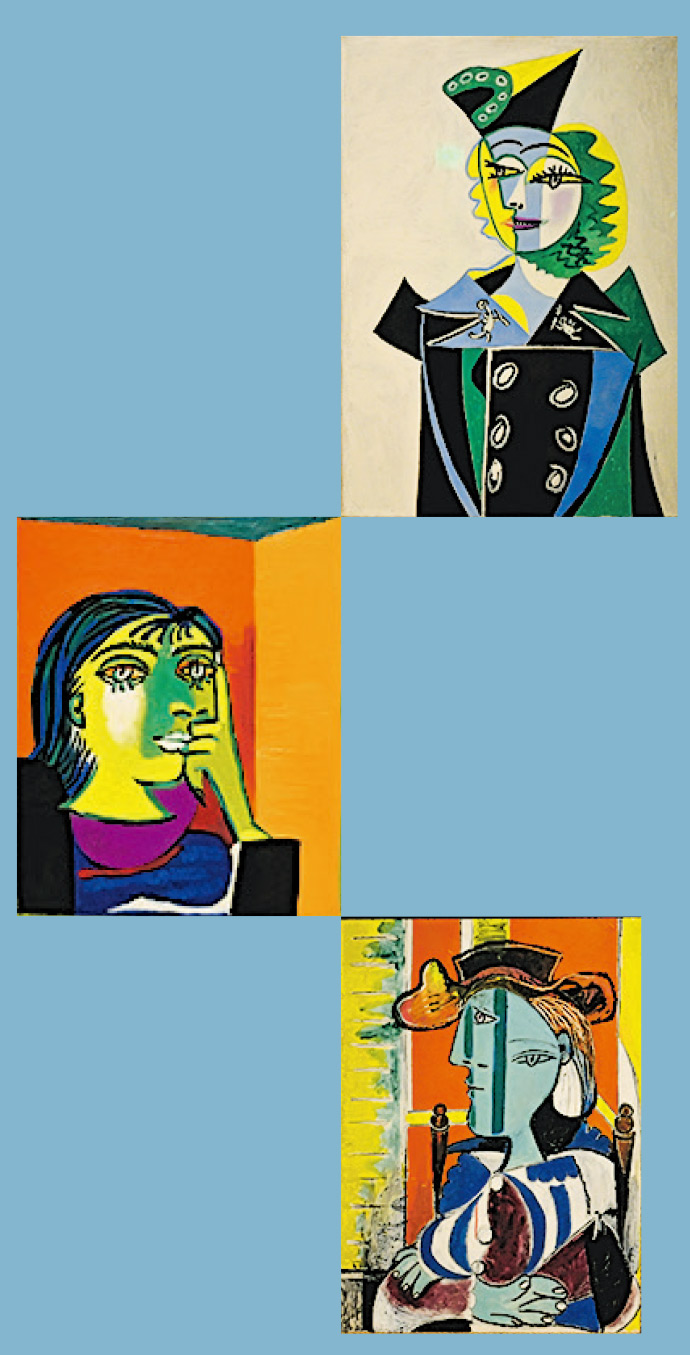

近期的國際展覽包括M+與巴黎國立畢加索藝術館合作的「畢加索——與亞洲對話」等。香港的博物館或藝術館亦不時到全球各地舉辦展覽或借出文物,促進中外藝術交流,例如香港故宮文化博物館將於2025年6月在上海舉辦展覽,展出16名新晉及資深香港藝術家作品,包括香港插畫家龍家昇的作品,他創作出風靡全球的Labubu。

匯聚國際藝廊盛事

香港藝術節自1973年起舉辦,每年2月至3月為本地和海外觀眾帶來世界知名的音樂、舞蹈、戲劇、戲曲和音樂劇表演。1993年首辦的「法國五月」也是文化盛事之一,每年5月至6月舉辦逾百場文化活動。香港除吸引國際龍頭拍賣行如蘇富比和佳士得設立亞太區總部,還吸引不少國際知名藝廊進駐。匯聚各地藝廊的Art Central活動2025年來到第10屆,是香港藝術界的重點盛事。

2013年起舉辦的巴塞爾藝術展(Art Basel)香港展會,匯聚全球各地頂尖藝廊參加。2025年的巴塞爾藝術展香港展會吸引來自42個國家和地區共240間畫廊參加,香港展會總監樂思洋表示,香港享有免稅、完善物流系統等先天優勢,有利於藝術商業發展,強調「不會輕易去新的城市策展」。她稱,香港的凝聚力在亞洲獨樹一幟,每年展會不僅吸引香港和內地收藏家,亦招徠不少日韓、東南亞以至國際的參與者,形容香港稱得上「全球樞紐」。

推動文化創意產業發展

文體旅局2024年11月發表《文藝創意產業發展藍圖》,提出四大發展方向和71項措施,包括推動香港成為創意之都、流行文化之都、舉辦和資助更多與中華文化及歷史有關的活動、鞏固香港作為國際文化盛事之都的地位、建設香港文創產業鏈等。

就文化創意產業而言,港產電影和粵語流行曲等曾風靡亞洲,設計和建築行業也在業界享負盛名。為推廣香港獨特的流行文化和文化認同,康文署2023年起每年舉辦「香港流行文化節」。政府早於2009年成立「創意香港」辦公室推動本地創意產業發展,2024年改組為文創產業發展處,目前資助和支援的項目包括電影發展基金、時裝創業培育計劃、動畫支援計劃和香港出版雙年獎等;業界盛事包括香港國際影視展、香港國際電影節、香港電影金像獎等。

推廣表演藝術及傳統文化節慶

康文署轄下的弘揚中華文化辦公室2024年首次推出「中華文化節」,冀成為香港重要的文化品牌和年度盛事,提升港人的國民身分認同及文化自信,同時吸引內地和世界各國頂尖藝人和藝團來港交流。自2010年起每年舉辦、向觀眾推介不同劇種的「中國戲曲節」被納入為重點項目。

為配合中國每年6月的「文化和自然遺產日」,康文署將於2025年6月推出首屆「香港非遺月」,將舉行嘉年華、同樂日、展覽等介紹不同地區的非遺項目,如尖沙嘴東部海濱將上演「2025香港國際龍舟邀請賽」、東區將展示包括「打麵」及豆品製作技藝等。

2024年12月更新的《香港非物質文化遺產代表作名錄》共有24個項目,其中長洲太平清醮、大澳端午龍舟遊涌、南音和西貢坑口客家舞麒麟,都在首屆「香港非遺月」的活動清單。

■知識增益

盛事經濟

香港素有「亞洲國際都會」、「盛事之都」美譽,政府期望透過舉辦不同類型的盛事和活動,吸引更多遊客訪港;政府粗略估算每150萬名遊客可為香港帶來約0.1個百分點的本地生產總值(GDP)增長。政府2023年設立文化藝術盛事基金,積極推動「盛事經濟」,涵蓋文化藝術及創意、節日及慶典、體育及賽事等範疇。財政司副司長黃偉綸表示,2025年上半年有93項盛事活動,預計共可吸引84萬人參與,帶來33億元消費額和約18億元經濟增加值,當中盛事包括在新啟用的啟德體育園舉辦國際七人欖球賽。

■模擬試題

顧問教師:郭安

(1)根據資料,說明網紅訪港活動如何協助宣傳香港的旅遊業?(3分)

(2)參考資料,解釋中外文化匯聚對香港發展藝術產業帶來的一項好處。(3分)

(3)參考資料及就你所知,香港具備哪些優勢有助向全球弘揚中華文化?(6分)

■參考答案

(1)網紅訪港活動有助宣傳香港的旅遊業。根據資料,旅發局於今年首季已邀請逾650名網紅、KOL等訪港,資料圖表提及,訪港的網紅粉絲量龐大,而且客源市場廣泛,如來自菲律賓的Niana Guerrero於各社交平台粉絲量近1億,美國網紅Speed訪港的直播觀看次數逾千萬。從中可見網紅訪港的活動,可藉社交平台不分地域、時間及廣泛流通的特性,向全球各地旅客推廣香港的旅遊業。

(2)香港中外文化匯聚,除具多元文化,亦具文化包容力,有利香港發展各類藝術產業。參考資料,香港普遍為華人,大部分香港人熟悉中華文化,如港人習慣慶祝農曆新年及中秋節。同時,香港亦受西方文化影響甚深,如慶祝聖誕節等。資料提及香港吸引國際藝廊和拍賣行進駐,各類中外藝術品有其市場,各大型國際藝術展覽不時於香港舉辦,亦甚受歡迎,如2025年的巴塞爾藝術展香港展會,吸引來自42個國家和地區共240間畫廊參加。從中可見香港中外文化匯聚,有利藝術產業發展。

(3)優勢一:國際都會

香港是國際都會,有利向全球宣傳中華文化。

參考資料,香港每年舉辦不同形式的國際文化交流活動,吸引全球關注,這有利推廣中華文化。如資料提及,香港每年舉辦「中國戲曲節」,有助向全球遊客介紹中國各類戲曲文化,而「香港非遺月」活動,則以國際龍舟邀請賽這國際體育盛事為契機,向全球介紹龍舟競賽這非遺項目。香港的文化多樣性特質,有利舉辦各類面向全球的中華文化宣傳活動,推廣中華文化。

優勢二:配套建設完善

香港有關藝術的配套及基礎建設完善,有利向全球推廣中華文化。

資料提及,香港擁有多座世界級博物館,如當代視覺文化博物館M+博物館、收藏珍貴故宮文物的香港故宮文化博物館等。博物館豐富多樣的展覽,是推廣本土、中華傳統和當代藝術的優秀平台。此外,香港的博物館亦會到外地參展,如故宮文化博物館將到上海舉辦展覽等。香港擁有豐富的博物館資源及各類型展覽,有利傳揚中華文化至全球各地。

優勢三:亞洲運輸樞紐

最後,香港地理上背靠中國,面向世界,有利向全球宣揚中華文化。

參考資料,香港是亞洲區域運輸樞紐,四通八達,人流、物流暢通無阻,加上本港稅制簡單,銀行和外匯監管系統完善,有利藝術商業發展,從中宣揚中華文化。政策方面,資料提及國家「十四五」規劃中,支持香港發展「中外文化藝術交流中心」,除吸引全球各地文藝創意產業機構落戶香港,亦舉辦各類中華文化交流活動。商業及文化交流活動頻繁,以及香港的獨有地位,有利向全球宣揚中華文化。

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[智學公民 第124期]