中大研AI助青少年改善睡眠 預防精神病

【明報專訊】臨近開學,不少學童需調整作息重新適應校園生活。中文大學精神科學系研究團隊上月獲研究資助局撥款,開發人工智能(AI)程式,改善學童睡眠習慣以防罹患精神疾病。系主任榮潤國引述多項研究稱,睡眠充足利好精神健康及學業成績,其中小三生每天睡眠9.5小時、中三生每天睡眠8.5小時,學業成績最佳。他續稱,很多人視失眠為情緒病徵,忽略睡眠失調實屬病因,「睡得好是可以預防(精神疾病)」。

睡眠失調屬常見因素 與學業並列

近年學童精神健康備受關注,研資局上月向中大精神科學系資助逾6700萬元,連同大學配對撥款共7628.2萬元,以針對青少年精神問題開發「個人化預防方案」。該研究將分成兩階段,歷時約5年,明年中展開的第一階段將以AI分析6000名志願者的作息數據,研發可精準預測抑鬱焦慮的模型;第二階段透過前述模型為志願者提供個人化的「數字化跨診斷干預」,包括提醒他們逐步提早就寢時間、減少使用社交媒體等,以改善睡眠及晝夜節律,預防情緒障礙。

領導研究的榮潤國向本報引述多項數據,解釋睡眠與精神健康息息相關。他提及,團隊2019至2023年間,曾調查本港逾6000名兒童及青少年的精神健康狀况,結果反映逾11%曾受多於一種精神疾病困擾,包括焦慮症、抑鬱症等,而其中一項常見風險因素便是睡眠失調,與父母有明顯臨牀情緒困擾及學業困難(如重讀、停學或缺課)並列。他說,睡眠失調相對容易改變,故團隊盼從睡眠入手,盡可能減低青少年罹患精神疾病的風險。

小三睡9.5小時中三8.5 成績最佳

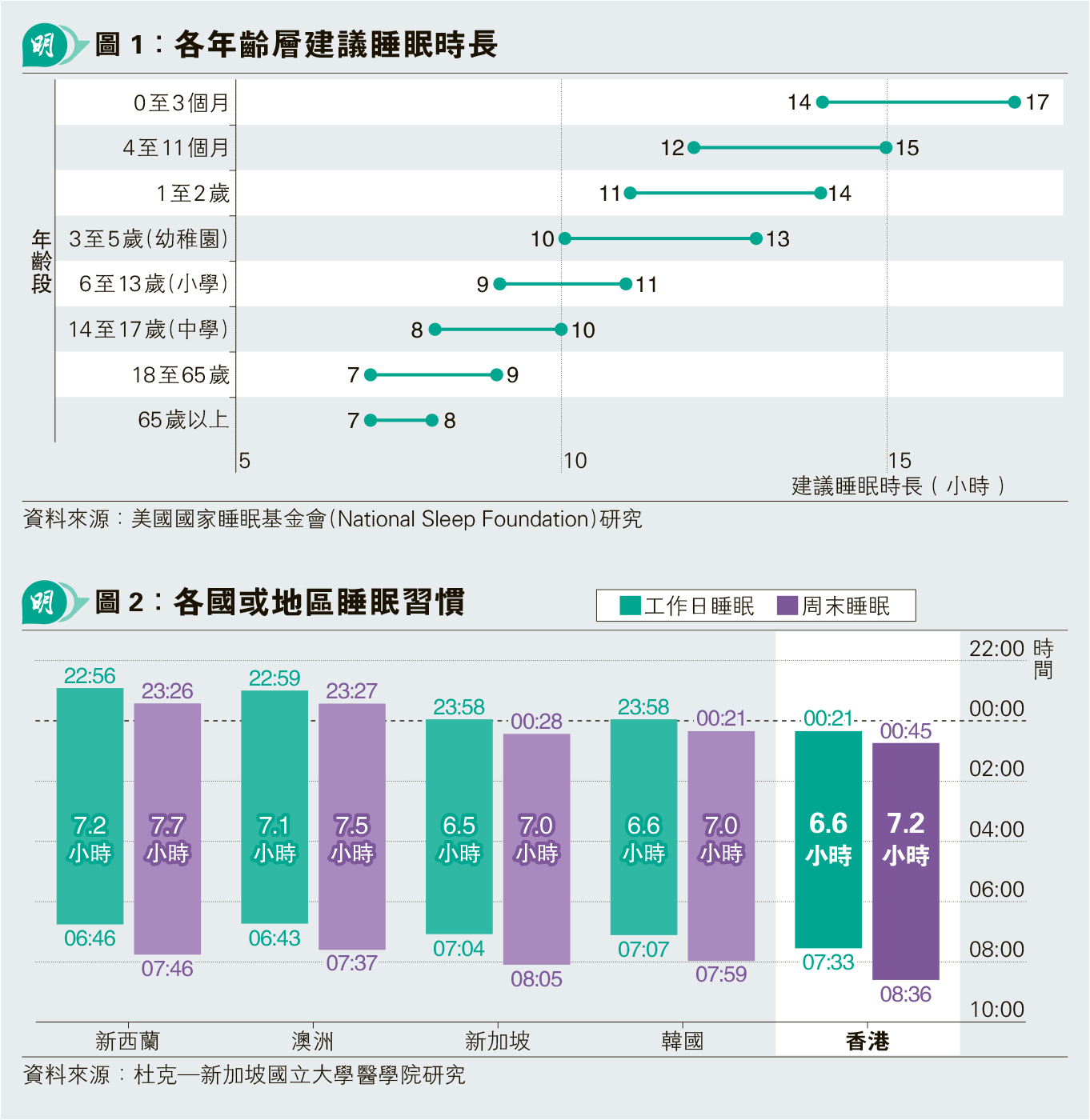

不過本港青少年睡眠不足率持續惡化,扭轉學童的睡眠習慣並非易事。團隊成員精神科學系教授陳秀雯指出,不少家長輕視睡眠健康,再受成績至上的教育觀念影響,導致學童需犧牲睡眠學習、溫書。她引用美國國家睡眠基金會 (National Sleep Foundation)建議稱,小學生應每天睡9至11小時,中學生則應每天睡8至10小時(見圖1),但達標港生只佔少數,「孩童想睡也睡不到,除了自身壓力,亦涉學校的結構性因素,包括課堂安排、功課數量等」。

學校課業以外,社會的教培文化亦根深柢固。陳秀雯認為,家長為子女安排興趣班、補習班外,亦應制定健康的睡眠時間表,「今天的事做不完,可否明天再算呢?目標(分數)重要之餘,會否孩子的精神健康更加重要呢?」她另引述團隊前年研究稱,港生睡眠時長與學業成績呈明顯「倒U形」關係,即學生的睡眠時間過短或太長,學業成績會相對遜色。其中小三生每天睡眠9.5小時、中三生每天睡眠8.5小時的成績最好,重申「瞓多啲」不會防礙學童奪佳績,呼籲家長「捍衛兒童的睡眠習慣」。

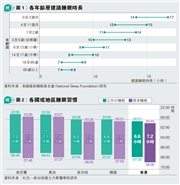

亞洲人睡較少 港遲睡遲起

除了睡眠不足,許多港人亦深陷晚睡、假日補眠等睡眠問題。榮潤國稱,海外研究曾比對不同國家及地區人士的睡眠習慣(見圖2),顯示亞洲人睡眠時間較短,而在工作日港人的就寢時間最遲,青少年亦同理。他說,都市人普遍利用周末或假期補眠,惟也無法抵消平日睡眠不足的弊端,反更加擾亂作息,導致睡眠節奏紊亂及社交時差(social jetlag),即假日就似生活在另一時區,或增加情緒及行為問題。