有種讀書法:捉緊儒道精神 不再虛無

【明報專訊】你有沒有試過這種徬徨?在試場中應考中文,本來擔心文言文太難明,最後竟然連白話文篇章都讀不懂。2025年文憑試狀元邱博恩,也很明白這種不知道「第九味」到底是什麼味道的滋味。他分析歷年的篇章主題,發現2020年以前的考材以親情、家國情懷為主,跟學生較貼近,其後的主題則更抽象,如生死、無常、虛無等,不容易在當刻掌握。

■卷一篇章:從十二指定篇章找到連結核心

邱博恩中四剛開始備試中文科時,形容只感到閱讀篇章虛無縹緲,真的讀不明白,後來他從十二篇文言指定篇章中找到連結核心:「是不是跟我讀到那篇〈逍遙遊〉或者〈始得西山宴遊記〉有關?好像說很多東西都是輪迴,生命是一些歸於無有的概念。」邱博恩開始細讀坊間的書籍和補充練習,初步掌握諸子百家的思想扼要,他也留意到考評局愈來愈偏好主題較「虛」的篇章,講述人生的價值和靈悟。

例如他今年應考遇上的篇章之一、台灣作家柯裕棻的散文〈比正路還長的巷子〉:「看似讀了一篇沒什麼意義的散文,就是一些貓貓、那些老人家走來走去,四處飄泊。但其實是講很多時候,生命就是聚散,眼前的未必會永遠存留,而是一瞬即逝。」能夠瞬間從表象連結核心,這種思維是邱博恩平日積累的成果:「當你慢慢理解(篇章)的時候,就去接觸更多道家思想,(比起儒家)更加超脫的生命概念,講怎麼去融入這個大自然。」

這套見解聽上去充滿人文哲理,但邱博恩自言是個理科人,自小就好奇世界的組成,喜歡讀黑洞、粒子和量子世界的書籍,初中起就決定要往相關方向發展。雖然他也對理論研究感興趣,但希望從事一些較「實在」的科研方向,透過研發可再生能源改變身處的環境。不過邱博恩近來的讀物卻不是科學書,而是中國小說家余華的長篇作《兄弟》,故事講述文化大革命時期,一對兄弟的成長和命運,他被人物的處境所感動:「以前讀過他的《第七天》就覺得描寫很細膩,但《兄弟》很厚就打算考完DSE再開始看。看了上集就覺得……看到哭了……很慘。」

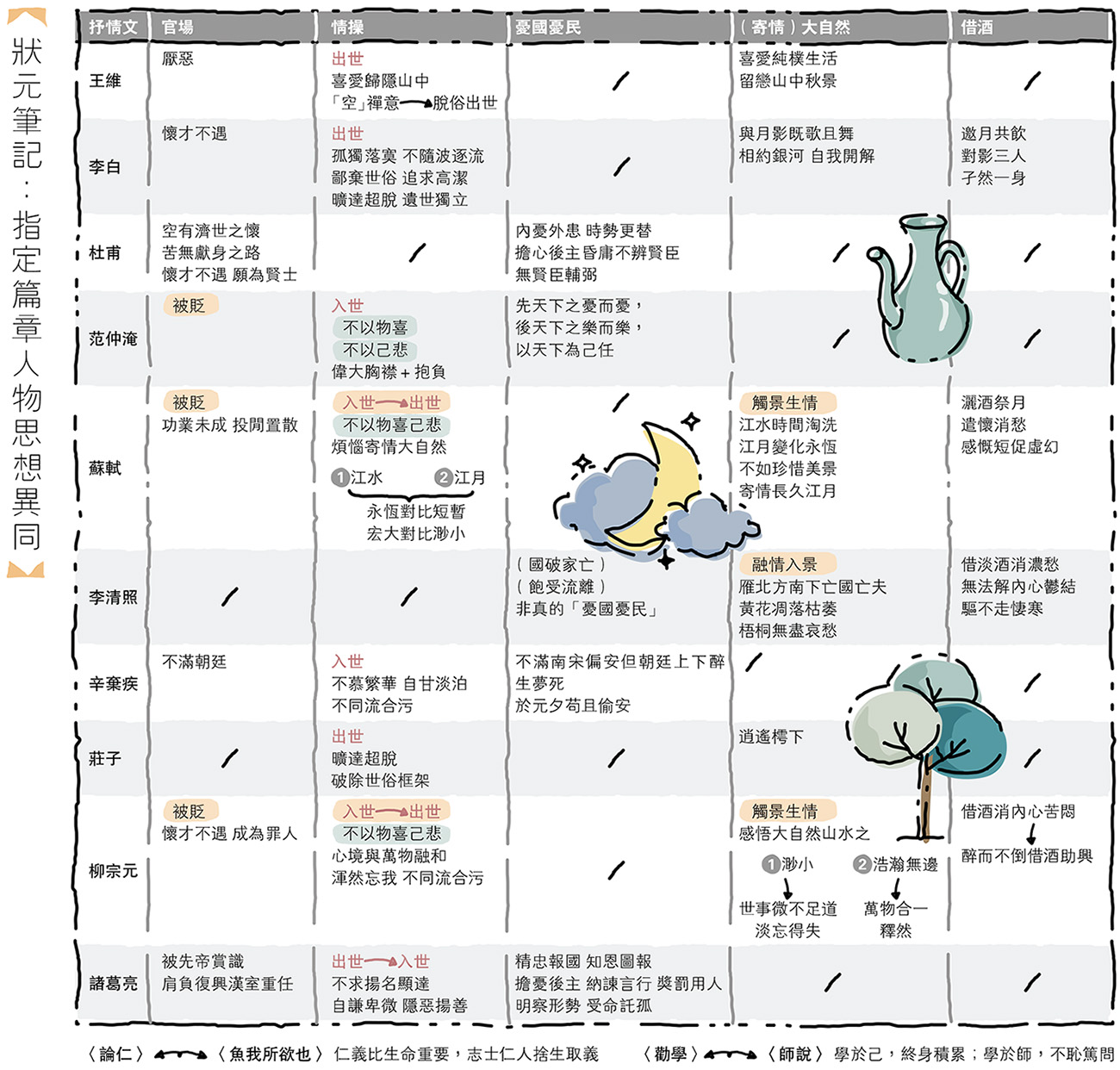

■狀元筆記

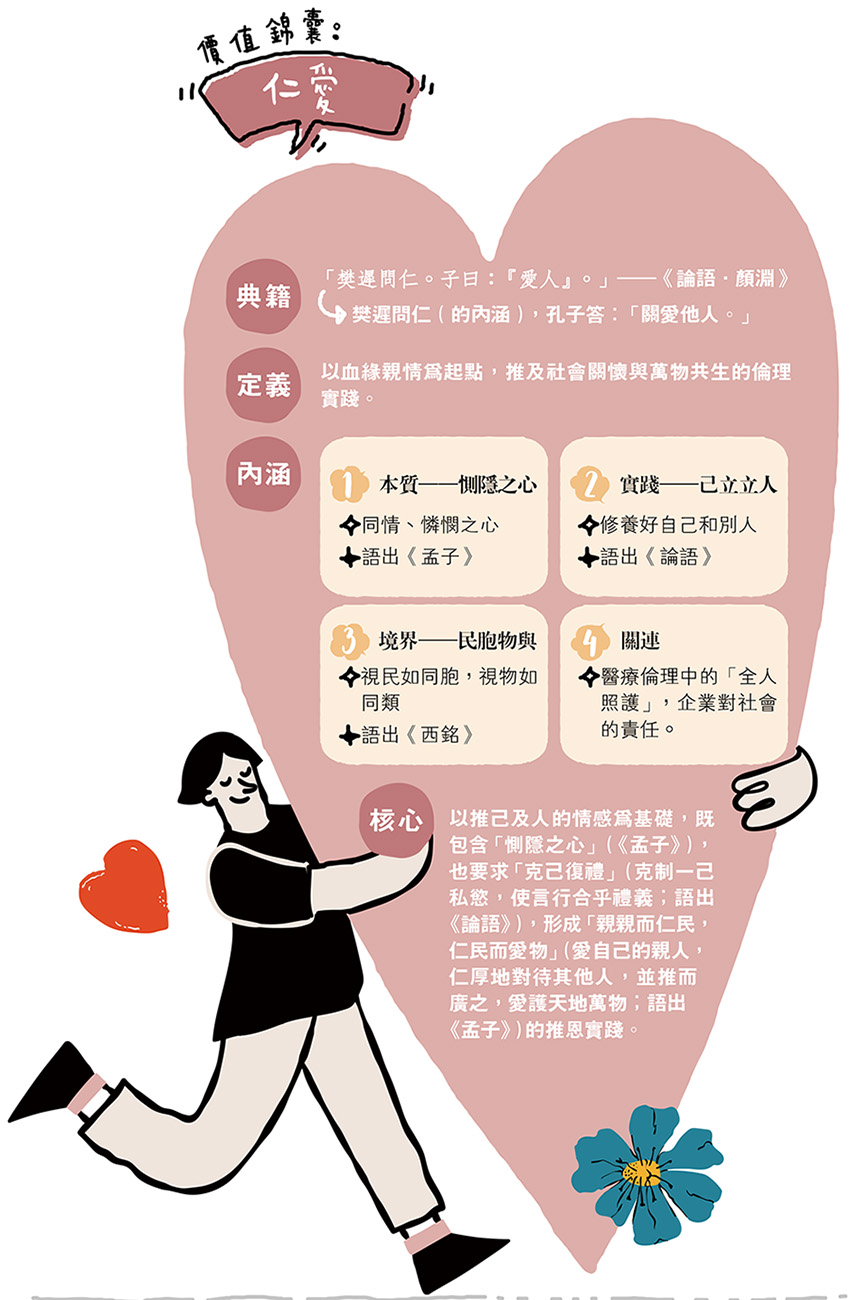

邱博恩整理了指定篇章人物思想異同,狀元筆記見圖。

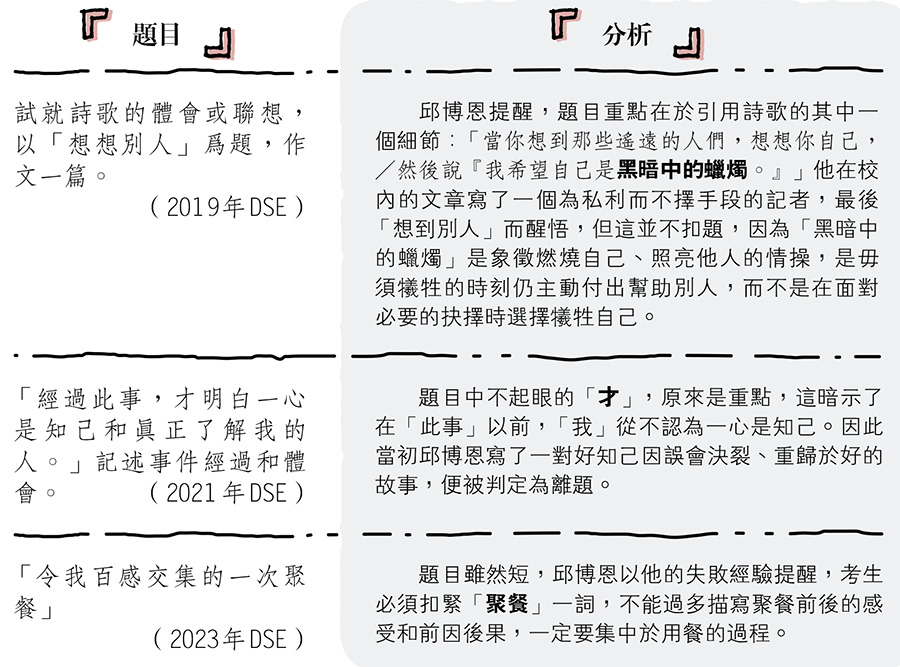

■卷二題目:捉緊關鍵詞 寫作不離題

儘管喜歡以科學的頭腦認知世界,邱博恩並非以議論文在卷二寫作奪星,而是主攻記敘抒情文。但他在寫作卷的表現也曾經飄忽,原因是未有捉緊關鍵細節,他形容一些字眼看似不起眼,卻可能會導致離題。請他來回顧以往「敗績」,分析關鍵詞:(表)

『題目』:試就詩歌的體會或聯想,以「想想別人」為題,作文一篇。(2019年DSE)

『分析』:邱博恩提醒,題目重點在於引用詩歌的其中一個細節:「當你想到那些遙遠的人們,想想你自己,/然後說『我希望自己是黑暗中的蠟燭。』」他在校內的文章寫了一個為私利而不擇手段的記者,最後「想到別人」而醒悟,但這並不扣題,因為「黑暗中的蠟燭」是象徵燃燒自己、照亮他人的情操,是毋須犧牲的時刻仍主動付出幫助別人,而不是在面對必要的抉擇時選擇犧牲自己。

『題目』:「經過此事,才明白一心是知己和真正了解我的人。」記述事件經過和體會。 (2021年DSE)

『分析』:題目中不起眼的「才」,原來是重點,這暗示了在「此事」以前,「我」從不認為一心是知己。因此當初邱博恩寫了一對好知己因誤會決裂、重歸於好的故事,便被判定為離題。

『題目』:「令我百感交集的一次聚餐」 (2023年DSE)

『分析』:題目雖然短,邱博恩以他的失敗經驗提醒,考生必須扣緊「聚餐」一詞,不能過多描寫聚餐前後的感受和前因後果,一定要集中於用餐的過程。

■記描抒奪星3關鍵

經過離題挫敗,邱博恩歸納出一套奪星心得,他在今年文憑試卷二乙部選答了第二題:

在白布鞋污漬上畫花、破舊樓宇作藝廊、不爽的旅程上享受一刻悠閒……世事無完美,能為事物或心境增添新的色彩,則事事皆美。以「為不完美添色彩」為題作文一篇。

(1)把握關鍵細節

他形容這條題目較直白,但可注意一些情緒相對強烈的形容詞,很可能是扣題之處:「污漬、破舊,這些一定是很負面的東西。」另外題目中雖然有白布鞋,但不一定代表平凡,考生可能會很容易寫成發現平淡人生的美好:「『添』是一個很重要的動詞,你要主動為它改觀,做到某些事。」

(2)圍繞核心意象

邱博恩寫了一個濕疹患者的成長故事,分為童年、就學、高中3個時間點,以「顏色」作為連貫的意象,也有不同的象徵。例如在「我」童年的記憶中,經常看見不同顏色的藥膏,但那時還未意識到是治療濕疹用的,暗示人生的不完美;長大後「我」為濕疹而自卑,試圖用畫畫來獲得自信,仍未能接納自己;文章結尾,「我」終於自信接受身體的不完美,把手上的疤痕畫成美麗的花朵,真正「為不完美添色彩」。(全文見另文)

(3)結構先抑後揚

文章寫了「我」從自卑變得自信的歷程,以壓抑轉為正向的結果,先是「不明白/不察覺」人生的不完全,再是想遮掩,最終才是真正的「添上色彩」,不是逃避身上的濕疹,而是以新的方式把自信的自己展示人前。

(續另文)

文•韓祺疇

圖•馮凱鍵、資料圖片

文•邱博恩

(本網圖文均有版權,未經許可,不得轉載至任何印刷品或上載互聯網。本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[星笈中文 第172期]