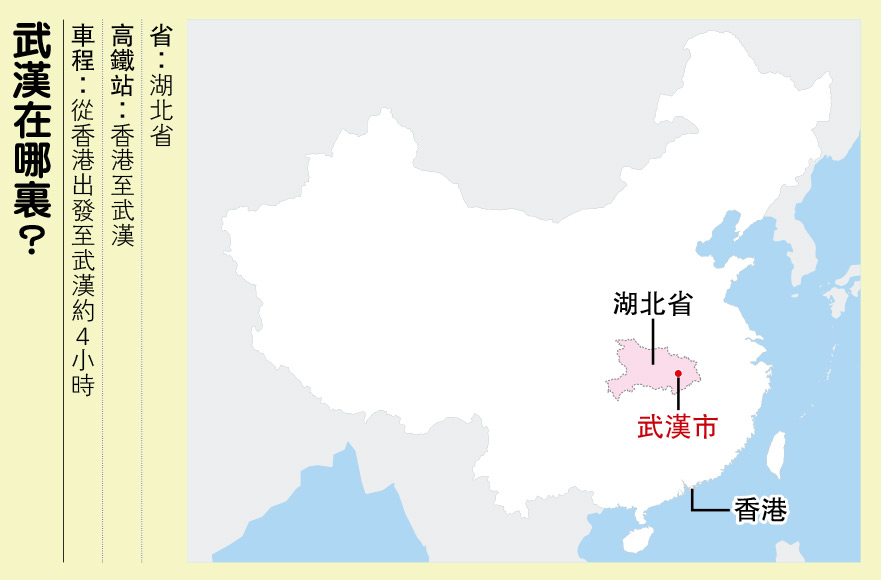

站站停:武漢覓知音

【明報專訊】「知音」指通曉音律、能理解他人音樂的人,後來指知己、能體貼心思的摯友,武漢以「知音文化」著名,難道是武漢人知音特別多?

■名物

伯牙失知音

位於中國中部、湖北省省會的武漢,是國家歷史名城,著名的歷史文化遺迹有「古琴台」,雖然始建於北宋,但這建築物的興建原因,卻與春秋時期一段感人的「知音」故事有關。據《呂氏春秋》記載,一名厲害的音樂家名伯牙,擅彈古琴;也有一名擅音律的厲害音樂鑑賞家,名鍾子期。有一天,伯牙彈琴,鍾子期聽得出伯牙所彈的音樂中呈現的意境:有如聳立的高山、清緩的流水等,因此,伯牙視鍾子期為知音。可惜鍾子期卻比伯牙早離世,失去知音讓伯牙相當傷心,更從此破琴絕絃,不再彈琴。「古琴台」便是為紀念這段友誼而建。武漢圍繞這個知音故事、古琴台,發展成「知音文化旅遊區」、「知音號」文化劇場,形成「知音文化」。古琴台又有「天下知音第一台」之稱。

■知多點

三楚勝境——「古琴台」

武漢在春秋時期是楚國的文化重鎮,因此至今一些歷史名勝仍冠以楚地之名,例如「三楚勝境」,意指三大楚地,是現今武漢市內的名勝,其一是古琴台,另外兩個是在唐詩中也有提及的黃鶴樓和晴川閣。

■中華文化知識點

豫讓:士為知己者死

伯牙因為失去知音而不再彈琴,這並不誇張,傳統文化中視「知己」為生命的重要部分,因為人生遇到真正能理解自己的「知己」並不容易,有人甚至願意為了知己而不惜犧牲。《戰國策》中,智伯被趙國君趙襄子殺了,曾得智伯賞識、視之為知己的豫讓,為替智伯報仇,改名換姓、變裝易容去行刺,多次想殺掉趙襄子,最終事敗自刎而亡。他曾說:「嗟乎!士為知己者死,女為悅己者容。」意思是男子漢會願意為欣賞、賞識自己的人付出生命;女子會為喜歡自己的人打扮。可見古人對「知己」的重視程度。

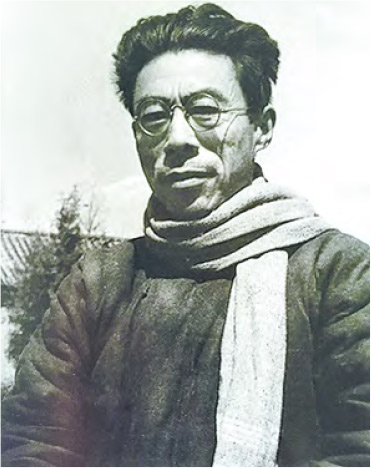

■名人聞一多

武漢與聞一多

聞一多(1899至1946年),原名聞家驊,是現代詩人、作家。他出生於湖北省,小時候在武漢就學,長大後曾於武漢大學任教。他著有不少經典作品,部分曾是香港的中文學習教材,例如新詩《死水》、《也許》等。

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[中華小學堂 第069期]