時事議題:人臉識別技術

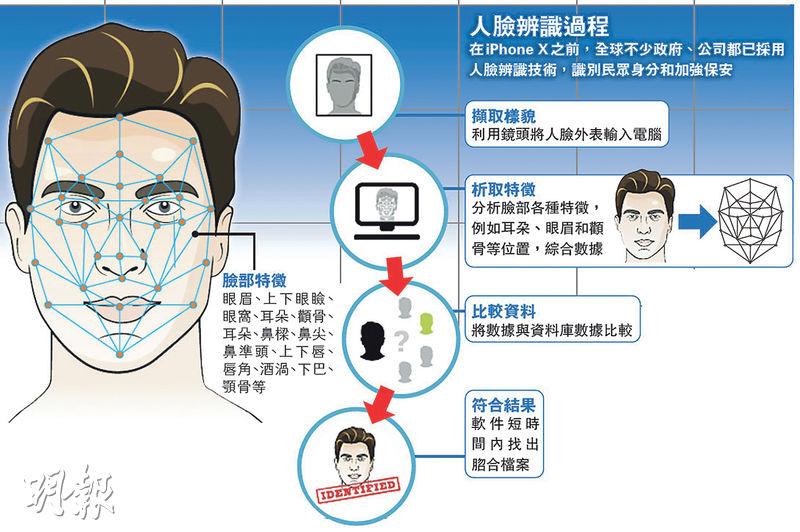

【明報專訊】人臉特徵與指紋、手掌靜脈、手形、虹膜及視網膜等同屬生物辨識資料,這些資料大多不能更改,常被應用於不同領域,如智能手機的指紋或臉部解鎖等。人臉識別技術用途廣泛,但方便之外,亦帶來私隱疑慮。

.部分國家/地區對人面識別技術的規管(表)

◆人臉識別技術用途

便利生活

許多英國學校多年來一直使用其他生物辨識系統,如指紋掃描器付款。英國北艾爾郡(North Ayrshire)9間學校2021年10月18日起在飯堂使用人臉辨識系統,透過掃描學生的樣貌收費,聲稱可加快排隊速度且避免接觸,在新冠疫情下更安全。

內地人臉識別技術普及,市民只需「刷臉」就能過關、購買車票、主題樂園入場券等。內地每年農曆新年大批市民回鄉,鐵路交通負荷極大。近年各地高鐵都推出「刷臉」入閘,乘客以手機購車票後,到閘口時拿出身分證、磁卡車票,並對準熒幕完成「票、證、人合一」驗證後,即可進站搭車。

取代行李檢查

深圳2020年6月邀請本港運輸業界參觀位於深圳的蓮塘口岸,3名曾參觀口岸的人均向《明報》表示,深圳當局稱已在蓮塘內地口岸區安裝人臉識別攝影機,取代X光行李檢查,旅客毋須將行李擺上輸送帶,人臉識別系統若偵測到旅客有特定紀錄,該人會被帶走檢查行李,其他旅客則可直接離開。民主黨涂謹申稱外界難以知悉內地人臉識別系統內有什麼數據。民建聯陳克勤則認為人臉識別取代行李檢查可加快通關。

「一臉」通關

廣州白雲機場一號航站樓2020年8月5日起推出國內航班「One ID」服務,乘客註冊後毋須出示身分證、登機牌或二維碼,通過人臉識別即可辦理登機、託運行李、安檢,實現「一張臉」通行機場。《南方日報》報道,「One ID」以乘客面部特徵信息為核心,將乘客身分信息與出行信息結合,為每名旅客建立信息數據庫,將之作為全個出行流程的唯一識別。

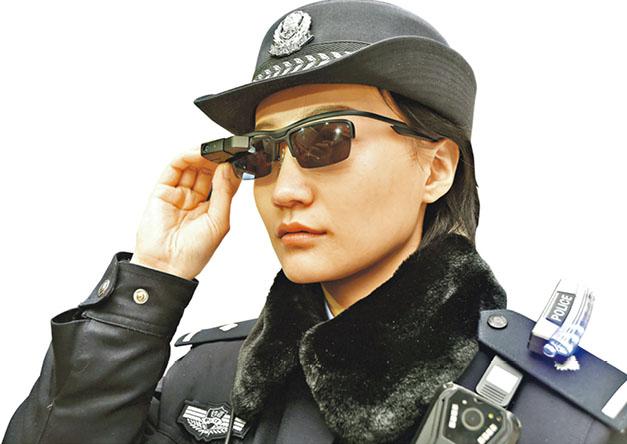

維持治安

澳門2012年訂立《公共地方錄像監視法律制度》(俗稱「天眼法」),2016年起分4階段安裝共1620個鏡頭。為提升警方偵查效率,同時引入「後台人臉識別技術」,代替人手翻查錄影片段。「天眼法」不包括人臉識別,因此在澳門社會引起爭議,澳門警方曾解釋,「後台」不屬於天眼的組成部分,因此符合現行法律規定。

早在2013年內地武漢警方已與武漢大學聯合成立「警用地理信息與視頻技術研究中心」,重點研發空間圖像識別和智能偵查分析項目,建設人臉識別、圖像識別、「車聯網」系統等「影像偵查」智能分析工具,使警員不用以肉眼看影片搜索逃犯。2017年7月在武漢東湖綠道,一名踩單車健身的逃犯被安裝在綠道上的人臉識別系統辨認出來,警方通過攝像跟蹤並逮捕。

◆人臉識別系統疑慮

侵犯私隱爭議

內地「人臉識別首案」

浙江理工大學特聘副教授郭兵在2019年4月於杭州野生動物世界購買一張雙人年卡,2019年10月,園方提示年卡系統已升級為人臉識別,未註冊人臉識別的用戶將無法正常入園。郭兵認為人臉資料屬個人私隱,不願接受並要求園方退卡。園方告知,如不註冊人臉識別則無法入園,也無法辦理退卡手續。協商未果下,郭兵向杭州市富陽區法院提出訴訟,被稱為內地「人臉識別首案」。郭兵希望該案能對涉及個人敏感信息的立法有影響。2020年11月20日杭州富陽法院判決認為動物園「收集人臉識別信息,超出必要原則要求,不具有正當性」,判決園方賠償郭兵1038元人民幣,刪除郭兵辦理指紋年卡時提交的包括照片在內的面部特徵信息等。

面容識別軟件或助「起底」

面容辨識網站及軟件PimEyes在2017年於波蘭創立,專門助用戶以圖片搜尋相關人物資料,曾稱會與執法部門合作搜索失蹤者或疑犯,2020年起該網站開放予任何人免費使用。用戶只要上載有人臉的照片,網站便會在數秒內搜索網上逾9億幅圖像,找出所有脗合的照片及影片,並列出有關影像所在網址。

PimEyes雖在使用條款中列明用戶只可搜尋自己的網上影像,但未有具體措施阻止違規。網上討論區有用戶分享循PimEyes搜索對感興趣年輕女性「起底」的過程,亦有網民利用PimEyes搜索2021年1月參與美國國會山莊騷亂的疑犯,盼為執法部門提供調查線索。美國喬治城大學法學院私隱與科技中心面容辨識技術應用專家加維(Clare Garvie)向CNN指出,PimEyes可被任何人取用,並用以鑑別某個人身分的特點,最為令人憂慮。PimEyes總監早前接受《華盛頓郵報》訪問時強調不會儲存任何上載圖像,亦稱違規者行為不應怪罪搜尋工具。

監控疑慮

俄羅斯莫斯科有約17萬個監視鏡頭,當中近10萬個配備人臉識別系統,2020年1月完全啟用。同年2月,因應新冠疫情,莫斯科要求有輕微症狀、與確診者有密切接觸或從爆發疫情國家回國的人須強制居家隔離14天,違者最高監禁5年,外國人則驅逐出境。市長索比亞寧(Sergei Sobyanin)在網誌稱,當局會使用自動人臉識別系統,監察隔離者有否遵守規定。不少人憂慮這些鏡頭或被用來監察反對派,有損公民自由。

聯合國私隱權專家坎納塔西2020年3月警告,就疫情採取的監控措施或對私隱帶來深遠損害,他建議政府採用自願性質的工具,例如須取得用戶同意的手機追蹤程式,並促各國設立獨立機構監管這類措施。

濫用疑慮

內地研究人員2021年初利用一款貼有面部照片的特殊眼鏡,輕鬆解鎖19款Android手機。《科技日報》報道,中國科學院近代物理研究所研究員蔡曉紅指出,人臉識別技術濫用普遍,如商場、景區、辦公樓等,公眾經常不知不覺被採集人臉信息,「人臉信息一旦被非法竊用,無法更改或替換,極可能引發科技倫理、公共安全和法律等眾多方面的風險,危及公眾人身與財產安全」。

●模擬試題

(1) 根據資料及就你所知,解釋應用人臉識別技術時可能在社會引起的憂慮。

(2) 參考資料並就你所知,提出一項建議以回應你在題1 所提及的社會憂慮。

(3)「各國現時應全面停用生物辨識資料技術。」你在多大程度同意這個看法?解釋你的答案。

(答題指引見另文)

●相關概念

公眾利益(public interest)

社交媒體(social media)

生物辨識(biometric)

(本刊刊出的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[通通識 第739期]