商家有稱不屬診斷照處方 有設條款避法律責任 消委:遙距醫療監管散 責任保障模糊

【明報專訊】本報今年初報道,有網上醫生配藥平台售賣處方藥物,只透過線上文字診症便連同醫生紙將藥物寄出。隨着遙距醫療愈趨普及,消委會昨發表研究報告,顯示現時約一半中西醫有提供遙距醫療服務,但報告亦揭示當中存有三大根本問題,包括監管框架分散、服務提供者法律責任不明確和保險保障範圍不確定。消委會發現,有服務提供者即使會簽發醫生紙或處方藥物,仍聲稱其服務不應被視為診斷或治療,又或透過條款迴避法律責任。消委會促請業界提升遙距醫療市場透明度,並建議政府與專業機構合作為相關專業人員提供更詳細指引(見表)。

目前本港遙距醫療服務提供者中,只有私營醫療機構和中西醫受相關監管框架或指引規管,由非私營醫療機構及保險公司營運的遙距醫療平台則未有專門機構監管,依賴規管中西醫的道德規範指引。至於其他地區,截至2020年,28個經合組織國家已制訂關於使用遙距醫療的法例、策略或政策,部分已設理賠政策。

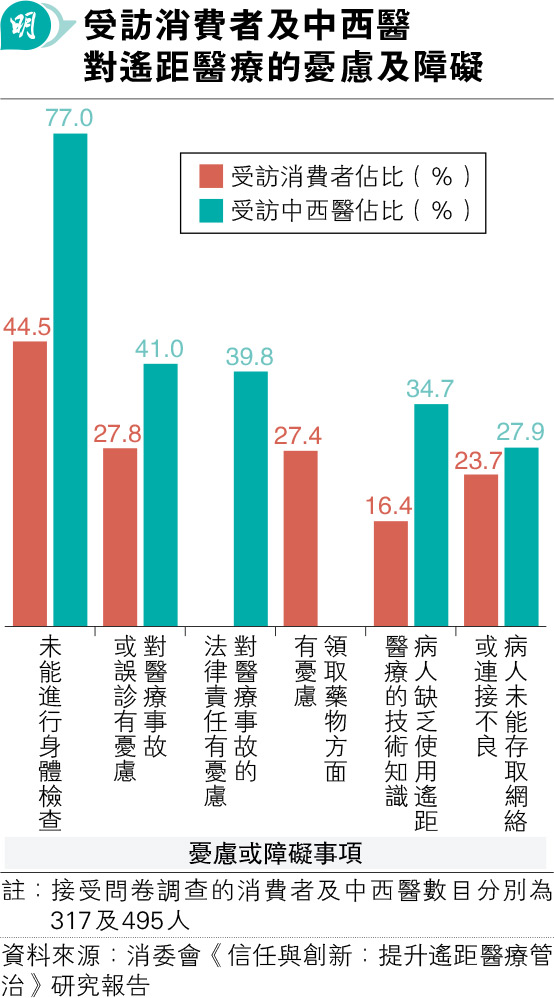

消委會的研究報告主要針對私營遙距診症服務。該會去年5至10月分別以問卷訪問400名遙距醫療使用者及400名非使用者、833名中西醫、14個遙距醫療提供者,又審視19個遙距醫療提供者的網站或資料,分析2020年至今年6月的投訴個案,審視內地及新加坡等市場監管制度。

有平台稱「損失由用戶自行負責」

現行監管框架分散是問題之一。報告指出,有4個商家聲稱所提供的遙距診症服務並非用於診斷或被視為提供診斷或治療,即使其服務可能包括簽發醫學證明書和處方;有遙距平台的服務條款撮要提到「由此可能引發的任何負面影響甚至損失由用戶自行負責」。

報告亦揭示服務提供者之間的法律責任不明確,有8個商家透過訂立服務條款,迴避因病人使用其服務而可能引致的損失或傷害所帶來的法律責任。報告稱,幾乎全部受訪中西醫認為本港遙距醫療服務需改善,66.5%認為修訂相關指引和制訂法例,對釐清各方責任及保護中西醫和病人非常重要。

報告指出遙距醫療的保險保障範圍不確定,有9個商家明確表示遙距醫療是否合資格獲得保險賠償,其餘10個則建議病人向保險公司查詢或沒回覆。有投訴人致電診所詢問能否以醫療卡結帳,職員回答含糊,稱除非由職員親自檢視醫療卡,否則未能確認;當投訴人到達診所結帳和取藥時,職員才告知不能以醫療卡結帳。

促政府伙醫療機構定指引

報告引述各持份者意見,政府稱現已有規管醫療專業人員的遙距醫療指引,但政府持開放態度,促進與監管相關專業的醫療機構溝通,為相關專業就提供遙距醫療服務制訂指引,訂立明確方向。有中西醫和專業協會認為現行監管框架和指引不足,中西醫或擔心負上法律責任而對提供遙距醫療欠信心。

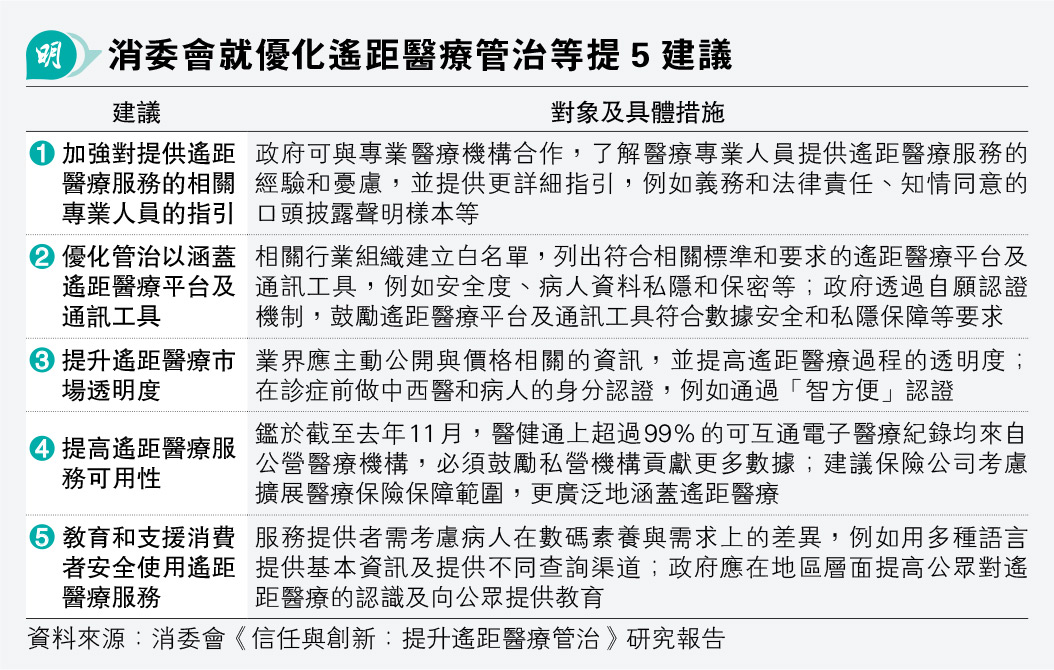

消委會主席陳錦榮稱,本港遙距醫療仍處發展階段,現行指引多以概括原則方式撰寫,不少中西醫關注遙距醫療質素、法例和道德問題,認為需更清晰指引釐清各方責任,並加強保障中西醫和病人權益。消委會提出五大建議,包括政府與專業醫療機構合作,了解醫療專業人員的經驗和憂慮,為他們提供更詳細指引,建議將義務和法律責任、知情同意的口頭披露聲明樣本等項目納入指引。

明報記者

(消委報告)