閱讀篇章:〈河流〉——駱以軍

【明報專訊】(1)這個暑假,兩個兒子都經歷過苦悶的考試,分別由高中到大學,國中到高中。其實這是每個父母都會經歷的階段,有點像蟬在蛻蛹,由孩子轉變型態「登大人」的其中一格時鐘刻度。

(2)其實人的一生,更多階段的劇烈變換、內在撕裂,像哪吒的內在骨骼全崩裂,再換變成另一副結構的狀況,比升學考更大、更戲劇性得多:一場瘋魔的戀愛、被相信之人背叛、摯愛之人的死去,或是被騙而財產成空、顛沛離難之苦。

(3)比起來,升學考這種生命初期階段的「標籤擺放」,在我心中,實在是最不足為道。但我身邊,不斷聽到哪家、哪個朋友、小孩的哪個好友,考到哪個大學、哪個高中。像年節裡放鞭炮,大家打麻將,揭牌看誰好運誰衰運,這樣的熱鬧、躁動,或哀傷。

(4)我自己的經驗,考高中時落榜、重考,考大學時落榜、重考,後來考上的也是當時聯考榜單最末尾的學校和科系。我記憶裡這種放榜時刻,家中都是低氣壓。父親沉重的臉,但我自己吊兒郎當與世界的疏離。說來我是屬於,社會用大篩斗第一次篩豆子時,被篩出的劣豆啊。

(5)記得第一次大學聯考放榜,我的兩個哥兒們也落榜了。我們一起去附近的校園球場打球,夏蟬喧天,我這兩個哥兒們竟各自哭起來。當時我非常詫異,事實上我是以遠遠的差距落榜,可能全部的人都知道我不可能考上。但這兩哥兒們的功課算中等,我那時才意識到落榜應該有的真實創痛,為什麼之前我像隔著厚玻璃,沒有任何真實感呢?

(6)我很怕我這樣像是說風涼話或老生常談,但我確實從日後的人生體會,這世間有太多事不公平了:美貌、家世、運氣,或瞬間抓住運氣的天賦,這些差距,在後來的這個科層化世界中,好像愈難改變那個一開始的不公平。問題是,時間是一把殺豬刀,它是最不留情的磨砂紙。我大學時代班上的一些美人兒,現今在臉書看到照片,怎麼樣也就是大嬸了。

(7)現代人的一生,很大時候是在一個比古人龐大千萬倍的訊息海洋,每個現代人的生命都是少年Pi的旅程。事實上,我認識的一些朋友,在他們專業的領域之外,會在後來的時光,學習完全不同領域的知識。把一個這麼長的人生,全押注在最懵懂、無法做經驗比對的十五六歲、十八九歲時的表現,不是很魯莽的一件事嗎?

(8)我記得國中暗戀的一個女孩,當時我是班上成績墊底的廢物,考試時她會把考卷借我偷抄。她的數學非常好,似乎是天賦的對數學充滿靈感。後來她考上中山女高,但是在大學聯考時,突然發作恐慌症,只考上了東吳數學系夜間部。後來她去當了空姊,最後嫁給一個有錢人。幾年前我的孩子和她的孩子同一所小學,我在接小孩放學時,看見她在當導護媽媽管制交通。我很想問她:你對數學的熱愛還留存嗎?

(9)我的牙醫,他的診所四壁全是一櫃櫃的佛教哲學書籍。他的專業是每天對著病人張開的嘴洞,用電鑽用尖錐挖鑿那些壞蛀的牙。但我偶去找他時,他充滿感情的跟我說著天台和華嚴,如來藏和惟識宗。他可以說得像漫天星辰,萬物演化。我另一個國中最要好的哥們,在台積電當工程師當了二十年,前幾年把工作辭了,花三年寫了一部三百萬字的武俠小說。我讀了,認為是我近年來讀過最好的一部武俠。

(10)我大學一位念文藝組、小說寫得極棒的哥們,原本在報社當副刊編輯,可能也就是台北這些文學家的生命方式。三十多歲時,他父母先後病逝,他受到很大的衝擊,回到高雄,守著父母留的空屋,跟一位老師學易經和紫微斗數,自己也畫一些魔幻古怪的畫,好像對世間浮名看得極淡泊。

(11)有許多困惑、追尋、學習,是要窮其一生探索,不可能在短短大學四年就摸索到那雕塑自己生命的刀法。這是我內心真實對所謂大學考試、分發到哪個學校,覺得不那麼重要,因為我想像人的一生,像在河流裡翻泳,湍石激流、泥沙俱沖、百感交集,怎麼可能把某段河岸的下水點,想像成這整趟流河的命運和風景呢?

■作者簡介

駱以軍,中國文化大學中文系文藝創作組、國立藝術學院戲劇研究所畢業。曾獲第五屆聯合報文學大獎、第三屆紅樓夢獎世界華文長篇小說首獎、台灣文學獎長篇小說金典獎等。創作文類以小說為主,兼及詩、散文與兒童文學,著有《西夏旅館》、《小兒子》、《降生十二星座》等。

■相關書籍

《也許你不是特別的孩子》

30篇親情散文,記錄了駱以軍與兩個兒子的親子日常,他對少年孩子的陪伴,並映照自己的童年成長,一路摸索着「父親」的角色。

作者:駱以軍

出版社:天下文化

■實戰篇

(1)在第1段,作者寫蟬蛻蛹有何目的?(2分)

A. 批評考試令人痛苦難熬

B. 諷刺考試制度不合時宜

C. 暗示考試制度歷久不衰

D. 表示考試令人蛻變成長

A B C D

○ ○ ○ ○

(2)試根據以下引文,回答所附問題。

「說來我是屬於,社會用大篩斗第一次篩豆子時,被篩出的劣豆啊。」(第4段)

(i) 引文運用了什麼修辭手法描述作者考試落榜?(2分)

A. 擬物

B. 借代

C. 暗喻

D. 象徵

A B C D

○ ○ ○ ○

(ii) 作者說這句話的節奏和語調是怎樣的?

(2分)

A. 平和

B. 悲慟

C. 沉重

D. 無奈

A B C D

○ ○ ○ ○

(3)作者和父親對升學考的看法有何不同?試略加說明。(4分)

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

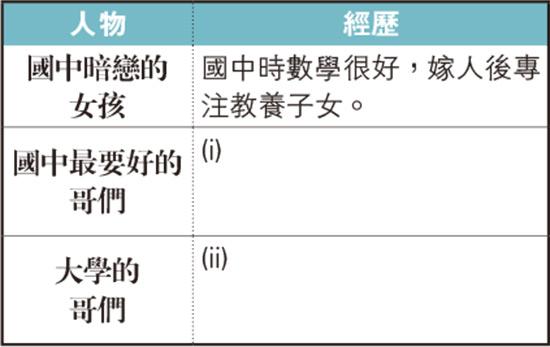

(4)作者在文中提到他認識的一些朋友。試就他們的經歷,完成下表。(答案不得多於20字,標點符號計算在內。)(4分)

(圖c)

(5)承上題,作者在文中提到他認識的一些朋友,有何目的?(2分)

A. 通過引用說明,帶出對青年升學就業的反思。

B. 提出反面例子,感慨專業知識無法令人滿足。

C. 提出人物事例,證明人生並非由某一刻主宰。

D. 藉着有力論據,說明每個人都有自己的志向。

A B C D

○ ○ ○ ○

(6)細閱以下文字,然後回答問題。

甲)比起來,升學考這種生命初期階段的「標籤擺放」,在我心中,實在是最不足為道。——〈河流〉第3段

乙)說回來,考試制度還是最好的制度。被考死的自然無須再提。假若考而不死,你放膽活下去吧,這已明明告訴你,你是十世童男轉身。

——老舍〈考而不死是為神〉節錄

駱以軍和老舍同樣就考試表達自己的看法。就提出觀點的方式而言,你較欣賞〈河流〉還是〈考而不死是為神〉?試就該篇的特點分析說明。(3分)

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(7)駱以軍〈河流〉和蘇軾《念奴嬌?赤壁懷古》同樣提到江河。二人對人生的感慨有何不同?試就江河的意象說明。(6分)

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

顧問老師:黃慧琦

圖:Rawpixel@iStockphoto

鳴謝:駱以軍、天下文化

[語文同樂 第515期]