潮行GBA:西泠金石 穗展曬冷

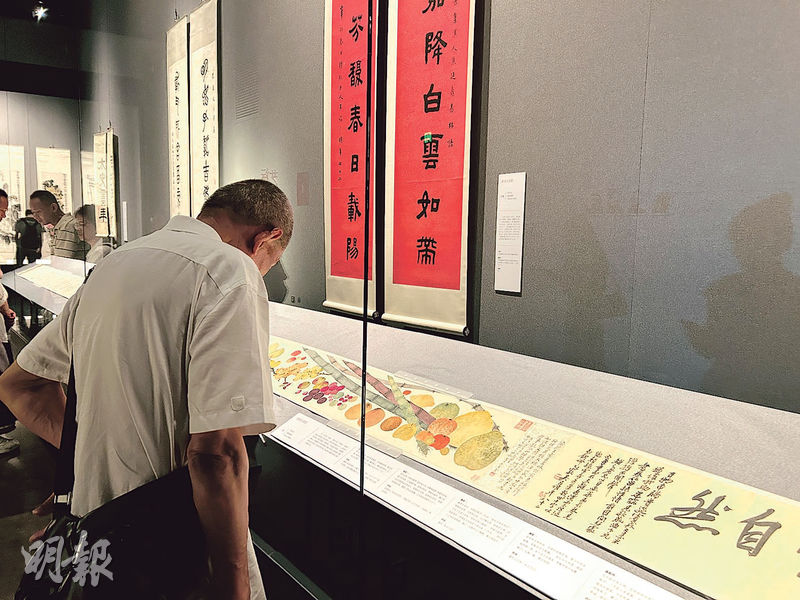

【明報專訊】有百年歷史的西泠印社是中國研究金石篆刻的學術團體,被譽為「天下第一名社」,近期首次將大量金石、書畫、篆刻館藏帶到廣州,於廣州藝術博物院(廣州美術館)展出,展品涵蓋西泠印社7任社長和多名名家的200多件珍藏,是該社近年規模最大的外地展覽。

明報記者 蔡宛均

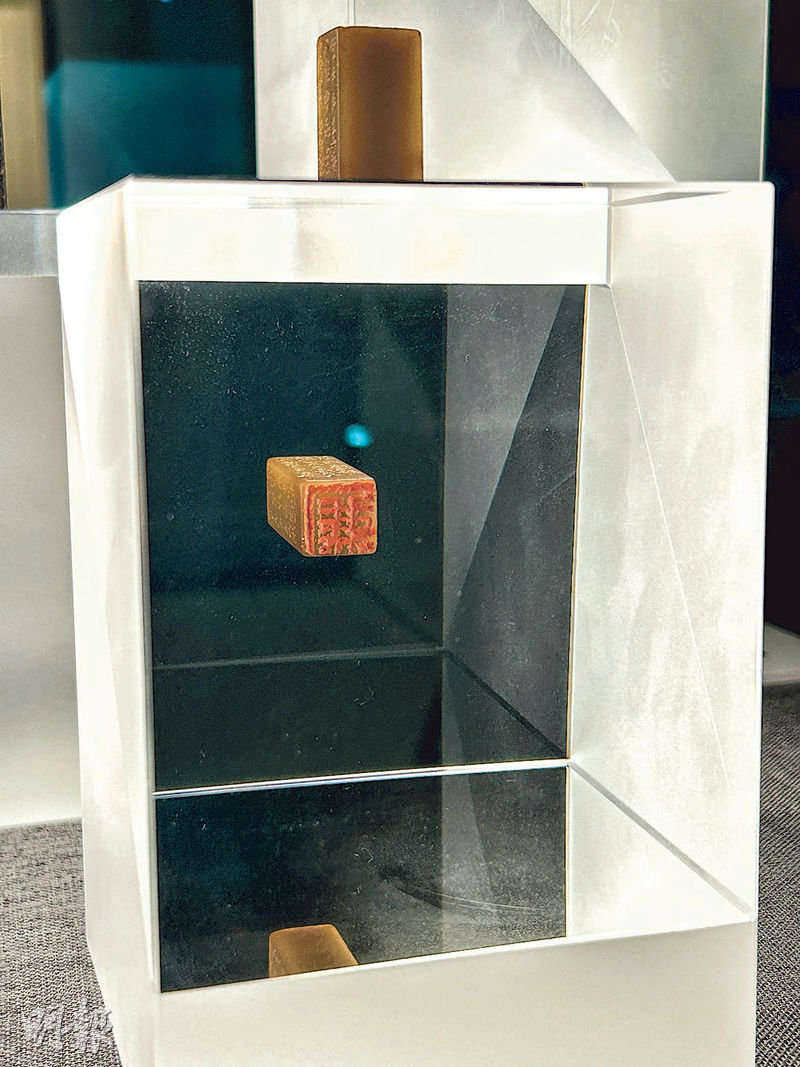

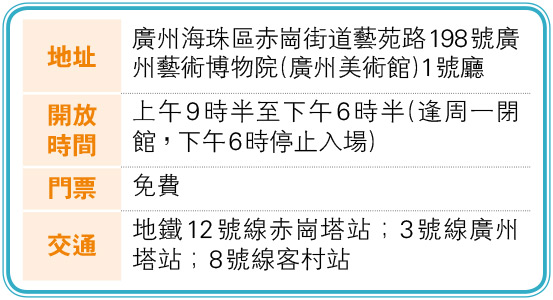

西泠(粵音「寧」)印社位於杭州,1904年創立,是現存歷史最悠久的文人社團,亦是中國近代最具影響力的金石篆刻學術團體。是次廣州舉行的「百廿風華 播芳六合——西泠印社社藏金石書畫精品展」,展期至本月20日,涵蓋「君子風骨」、「標領藝林」、「群星璀璨」、「文人篆刻」、「金石拓本」及「印譜」6部分,前3部分為書畫作品,後3部分為金石作品,梳理西泠印社藝術傳承與發展。

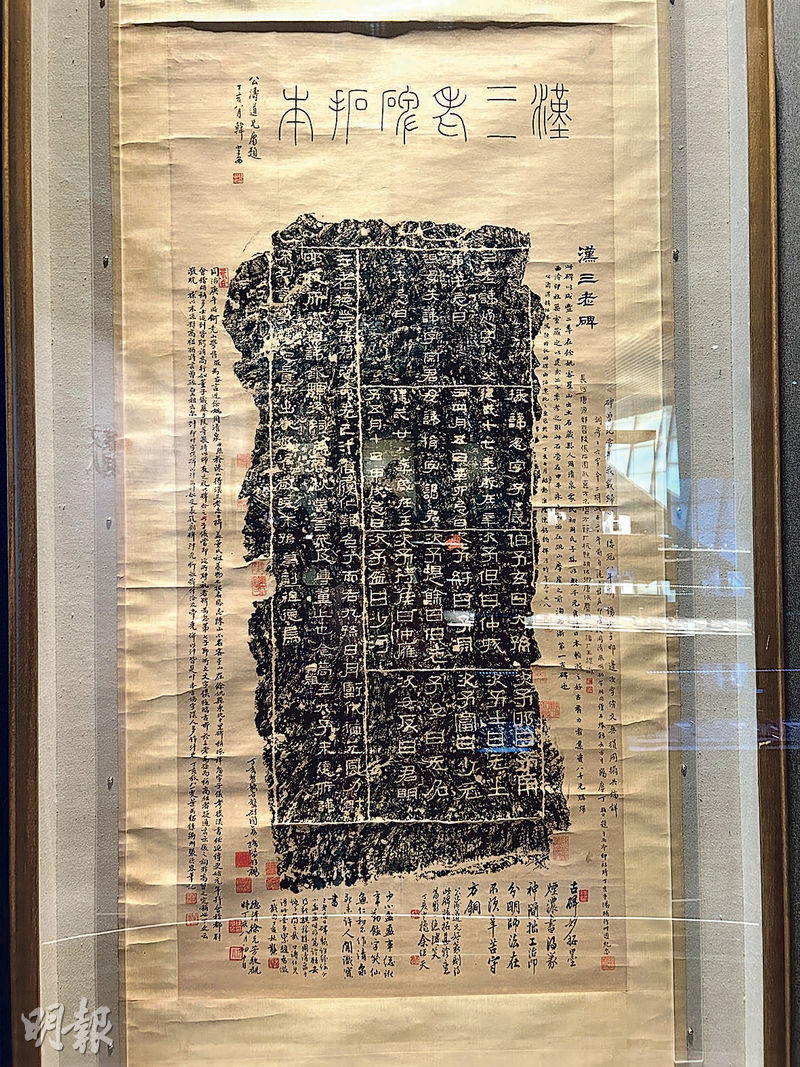

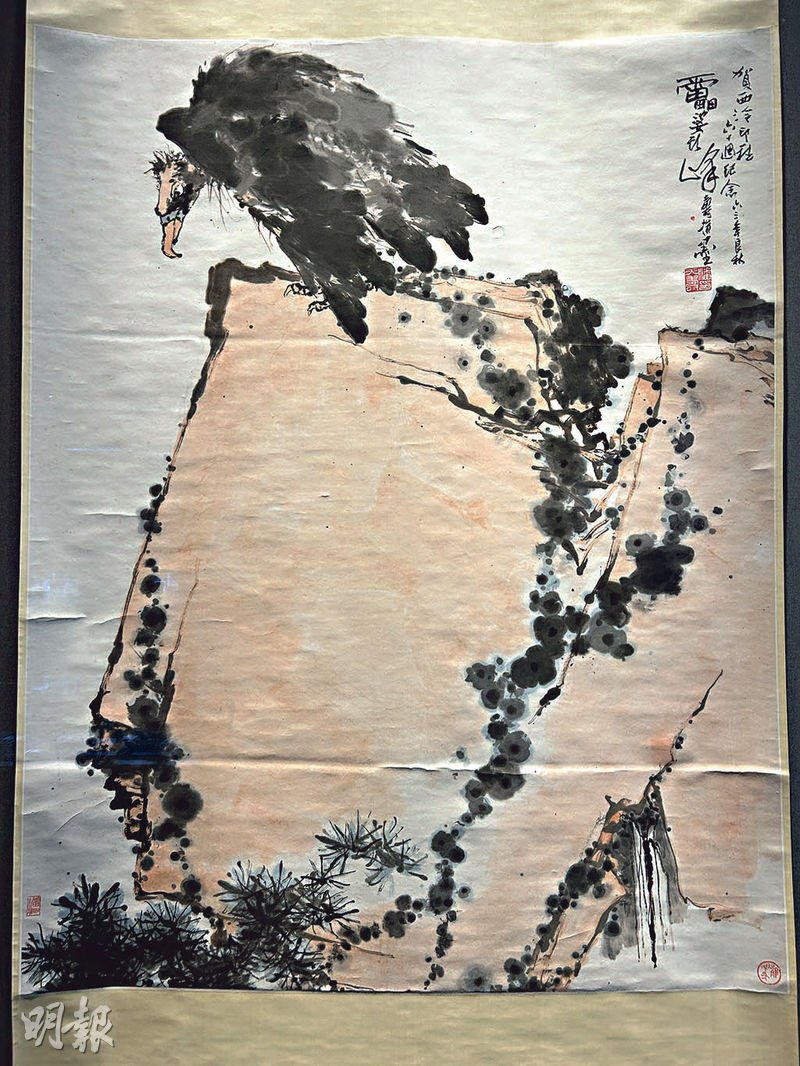

是次展出西泠歷代名家的印章真品及書畫作品,如丁仁、李叔同(弘一法師)的作品。吸引眾多觀眾駐足的有鎮社之寶《漢老三碑拓本》,獲譽「兩浙第一碑」(指浙江一帶最負盛名的碑刻)、吳昌碩的《設色四季花卉圖》與1963年潘天壽為賀西泠印社成立60周年用手指和手掌沾墨而畫的《禿鷲圖》等。有觀眾表示《禿鷲圖》印象最深,「站在這幅畫前就能感受到禿鷲瞄準目標的那股力量」。

《漢老三碑拓本》碑文記載漢代地方長者代表「三老」的祖孫三代名諱、忌日等,以示子孫應有所避諱,銘記祖輩德業和忌日。1920年代,該碑在上海被日人覬覦,險流落海外,吳昌碩、丁輔之等西泠印社成員集資重金,匯65人之力以8000銀元將碑贖回。《設色四季花卉圖》則通過牡丹、芭蕉、菊花和臘梅等花卉入畫,畫面富麗卻不流於俗豔,既適應民初海上商業藝術氛圍的豔麗需求,又保留文人高潔雅趣。