港首個太空實驗 誘發變異改良大豆 先培植更強共生新菌 隨天舟六號升空

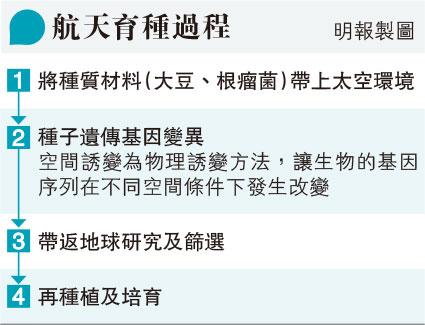

【明報專訊】中文大學團隊研究的大豆固氮菌株「根瘤菌」上周三(10日)隨「天舟六號」升空,成為本港首個在太空做空間搭載實驗的農業研究項目。研究人員表示,期望透過「航天育種」技術培育出更具抗逆能力的新根瘤菌,下一步會將與內地研發的大豆升上太空,培育出更優良的大豆新品種,豐富國家戰略性農業種質資源。

變異率高 可短時間製造優良種質

中大卓敏生命科學教授暨農業生物技術國家重點實驗室主任林漢明表示,大豆源自中國,有5000年種植及食用歷史,但目前有八成大豆來自進口,而糧食安全基因重要,大豆提供全世界70%的蛋白質及28%植物油來源,戰略上對於中國的發展很重要。團隊今次實驗是利用「航天育種」技術,透過生物自身的基因組序列在空間條件下發生改變,沒有外源基因的導入,變異率高,短時間內可造出具自主知識產權的優良種質資源。

根瘤菌固定土壤中氮氣 供大豆使用

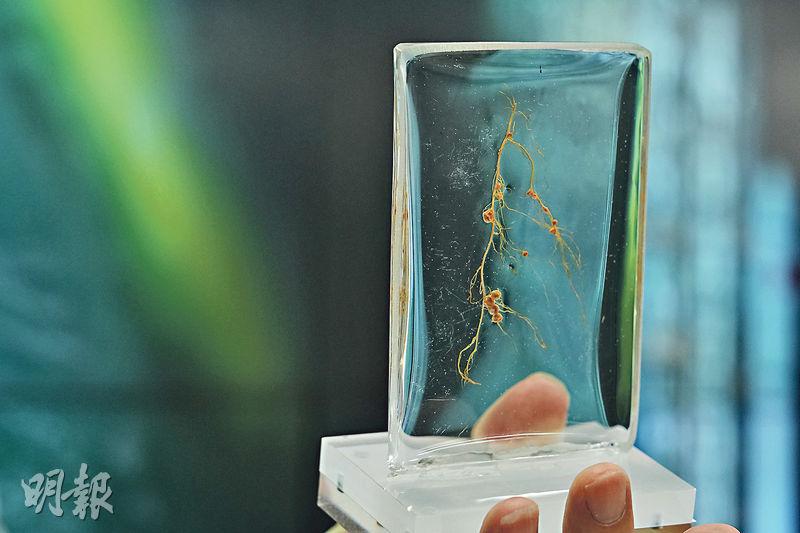

研究團隊早前將根瘤菌送上太空,利用空間搭載開展空間誘變和空間生物學研究,探索根瘤菌在空間特殊環境下的變化。林漢明解釋,根瘤菌是細菌類別之一,能與豆科植物根部共生形成根瘤,並將氮氣固定到土壤中供植物使用。他說,會透過艙內及艙外實驗對比,以了解在太空中重要共生菌的變化,從而篩選有應用價值的「根瘤菌」新菌株,可提升固氮效率。

林漢明說,固氮效率十分重要,待根瘤菌材料從太空帶返地面,團隊會進一步研究,如能提升菌株的抗逆力和固氮效率,便可以擴大根瘤菌的應用範圍,減少化學氮肥的使用,改良土壤條件。

下一步送大豆上太空 研基因誘變原理

林漢明及其團隊研究大豆超過25年,曾育成3種耐鹽耐旱的大豆新品種「隴黃1、隴黃2、隴黃3」。林表示,下一步計劃將隴黄系列帶上太空做實驗,觀察大豆在太空環境誘發的變化。他說,返航後團隊將對種子進行精密基因組檢測,並全面分析表徵變化,以了解大豆種子在太空環境下的誘變原理,期望為農業技術創新帶來突破。

他說,天舟六號會留在太空半年,「其實(航天員)在太空上不用去幫大豆做什麼工作,就是大豆升上去,直接降下來就可以了,不需要有人動它」,到將來天舟七號升空時,太空六號航天員便會帶樣本回來,前後預計6至8個月,「天舟每半年上太空,所以未來真的有很多機會做很多實驗」。

明報記者