識讀媒體:網上資訊 眼看未為真

【明報專訊】有問題想尋求答案時,不少人會依賴網絡資訊,例如問生成式人工智能(AI)程式,或在維基百科找資料。在資訊爆炸的時代,資料的可信度變得至關重要,你有否想過這些資訊真的可信嗎?

■小測驗

試代入以下3個接收資訊的情况,判斷其可信度。(參考答案見文尾)

(1)Threads有帖文提到,每人每年睡夢中不知不覺平均吞下8隻蜘蛛。

(2)從網上一篇文章,你看到某醫學期刊的論文提到有多名男性罹患子宮肌瘤。

(3)你的好友告訴你,某明星即將參與一齣電影的演出。

■人工智能可信嗎?

一般生成式AI模型透過蒐集大量數據建成資料庫,再從中訓練、學習和生成資料。不過,當我們向生成式AI查詢資料時,不能排除有錯誤資訊混入資料庫令AI模型出錯,而且AI缺乏文化或情感背景,有可能生成不相關的回應,因此AI模型並非完全可信。

小心AI幻覺

從事研究開發的Here.News首席架構設計師、哈佛大學伯克曼互聯網與社會研究中心研究員毛向輝(Isaac Mao)與香港中文大學工程學院副院長黃錦輝指出,「人工智能幻覺」(AI hallucination,又稱AI幻覺)的現象,意指大型語言模型如生成式AI聊天機械人或電腦視覺工具,虛構不存在或人類無法輕易察覺的錯誤資訊,生成廢話或完全不準確的輸出。例如2024年影像生成工具Gemini被指過分政治正確,避免生成白人男性圖像,與事實不符。

■基礎知識

認識各項資料來源

我們做事實查核時,要從可信的資料來源查證,以下是常見的資料來源。

學術期刊

例子:《刺血針》(The Lancet)、《自然》(Nature)

學術期刊大多經多名學者和出版人員評審,內容專業準確。被引用次數多的文章,代表在其研究領域十分重要,增加公信力。

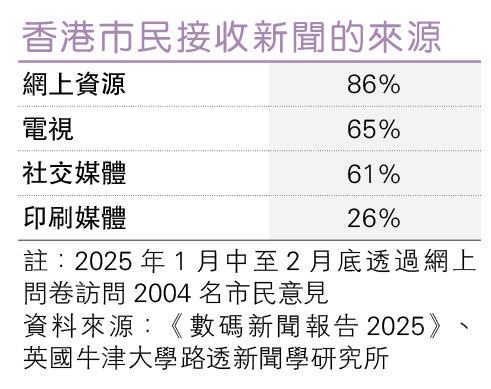

新聞媒體

新聞媒體每日發布新聞資訊,但部分傳媒可能受政治或經濟利益等影響,對同一事件或有不同的報道立場及手法。要評估報道可信度,可先了解新聞機構的歷史、立場和資金來源,並查看不同傳媒的報道以整合全面的視角。

維基百科

維基百科並非完全不可靠,部分資料必須有可靠來源才能刊登,但因任何人都可以編輯,亦有可能有錯誤資訊或未經查證的內容。

社交媒體

社交媒體是當今重要的資訊平台,但同時促使許多假新聞和謠言迅速擴散。在社交媒體上看到某資訊時,可先查看資訊是否來自可信的新聞機構或專業人士,並到不同平台查核資料真偽。

■參考答案

1. 應查看該資料是否來自可信的新聞機構或專業人士。該資訊是網絡迷因,誇大了實際情况。

2. 應先查看醫學電子期刊的來源、撰寫者是否可信的專業人士。該資訊已證實為論文資料出錯。

3. 應先了解好友接收資訊的來源,口耳相傳的資訊可信度較低,因資訊傳遞過程中可能被誇大或曲解。

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[智學公民 第133期]