文言遷移:女人的房間——《聲聲慢》的抒情結構

【明報專訊】唐詩和宋詞是唐、宋的時代流行曲,李白、蘇軾諸君,等於今天的林夕、黃偉文、阿信等填詞人。

相傳王昌齡、高適、王之渙三位盛唐大詩人有一次到酒樓喝酒,當時有歌手獻唱,三人打賭,誰寫的詩歌獲最多歌手選唱?前後三名歌手都唱了王昌齡或高適的詩,王之渙一點不擔心,說:他們不過二三流歌手,才唱你們的詩,待會最受歡迎歌手上場,方見真章。果然,輪到最後一位歌手登台,大抵是今天陳奕迅或五月天級數吧,開口便唱王之渙的作品(見薛用弱《集異記》)。順帶一提,王之渙就是寫下「欲窮千里目,更上一層樓」名句的詩人。

到了宋代,詞人作品也常在妓館(即今酒吧)、勾欄和瓦舍(即今商場)、有井水處(即今街頭)聽到,詞人之間亦互相較量,爭奪最佳作詞人獎的名銜。有一次,蘇軾問一位音樂人,他的詞與另一位著名詞人柳永相比,如何?音樂人的回答,用今天的話說:柳永的詞,適合如少女時代等K-pop青春女子組合唱出來,蘇軾的詞呢,須由李宗盛等聲線滄桑低沉的男歌手,唱「甚至開始懷疑人生……」(見俞文豹《吹劍續錄》)。

一千年後,要是還有文憑考試,學生大抵一邊聽當時的流行曲,一邊背誦和捧讀林夕或阿信的作品,作為指定白話經典學習材料應試呢。時代雖變,歷史不變。

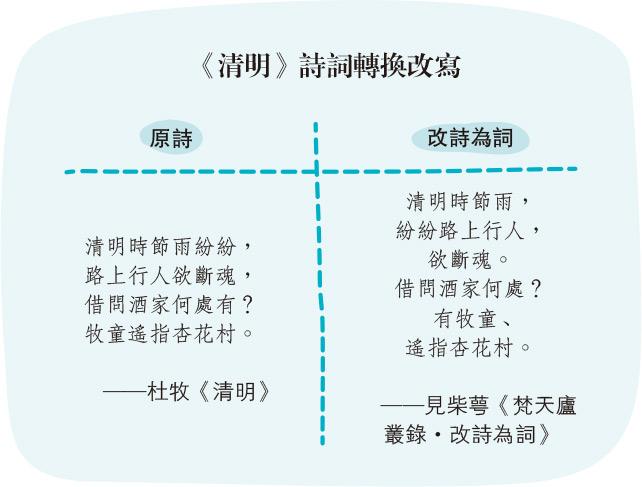

詩和詞,既是時代不同的流行曲,本質雖然相通,但風格自然有異,好比上世紀七八十年代的鄭少秋,與當代的張敬軒,同是歌曲,今人一聽便能聽出分別。李清照在〈詞論〉一文中明確指出「詞別是一家」(詞與詩不同,是另一個領域),其中分別,可以用以下文體轉換的改寫遊戲說明。

■《清明》詩詞轉換改寫

(圖a)

■詩詞之別

(1)音律複雜,導致句子長短不一

最明顯在字數,除一些更古的詩歌外,詩各句字數相同劃一,詞則長短不齊,所以詞又稱長短句。這是由於音樂的不同所致。詩和詞本來都有旋律,可唱,今天古譜都失傳了,只餘下歌詞。例如《聲聲慢》,「慢」原是音樂術語,指緩慢、纏綿的節奏聲情,有點像現今的慢板。詞的音樂,不少來自西域,這些外國曲式比中土傳統詩樂更繁富複雜、曲折多變,因此句子長短自然不再齊整如一了。可見,中華文化是不斷吸收外域文化而發展壯大的,狹隘的中外或華夷之辨,並非事實。此外,一如今天流行曲,歌詞分為好幾節,古代稱為「片」或「闋」,節與節之間是純音樂的過渡,古代稱為「過片」,詞以兩片為最常見。

(2)以多角度鏡頭畫面組合事情

長短句子導致結構上的發展。詩的每一句,大抵敘述或描寫一整件事情,如「清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂」便是兩個事件:環境和人物。詞句既有短有長,便須把事件斷開,成為更細碎化的鏡頭:清明雨、路人、斷魂,如何把各個看起來好像不相聯屬的鏡頭,連貫地串起來,成為層次分明、意脈不斷的整體,詞比詩更考究。其中,有三個位置最重要:開頭要籠罩全篇要旨;如有過片,上下片之間要承接,離而不斷;結尾要含蓄,有餘不盡,令人回味。

(3)詞較少直白陳述,重比興含蓄

詞的音樂和結構比詩更曲折,因此,詞的情理(感情思想)也比詩更細膩微妙,較少直白陳述,更重視比喻、象徵等婉轉手法(古人稱為比興),帶出對人世間淡然的莫名哀愁。這種側重柔美,而非崇高渾厚的風格,稱為婉(曲折)約(約束,即含蓄而不直白)。

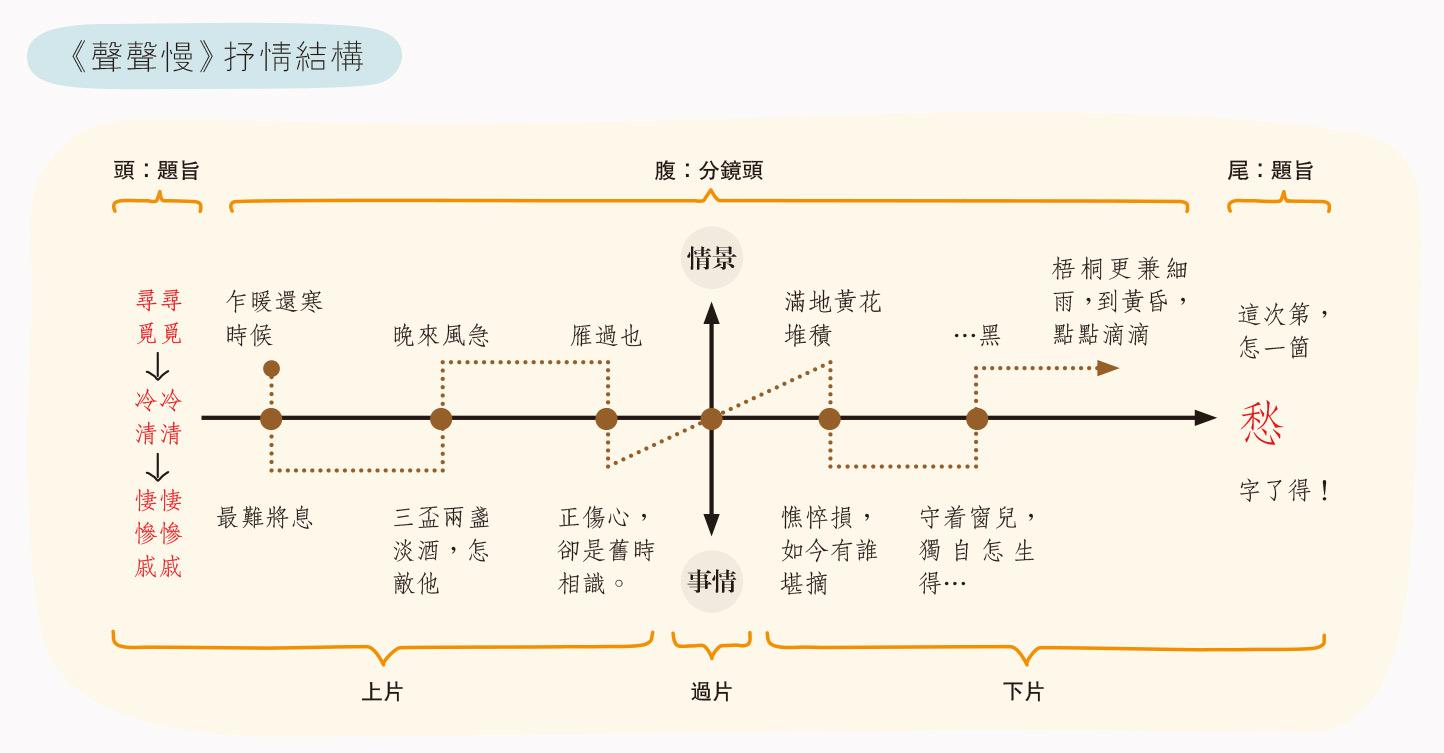

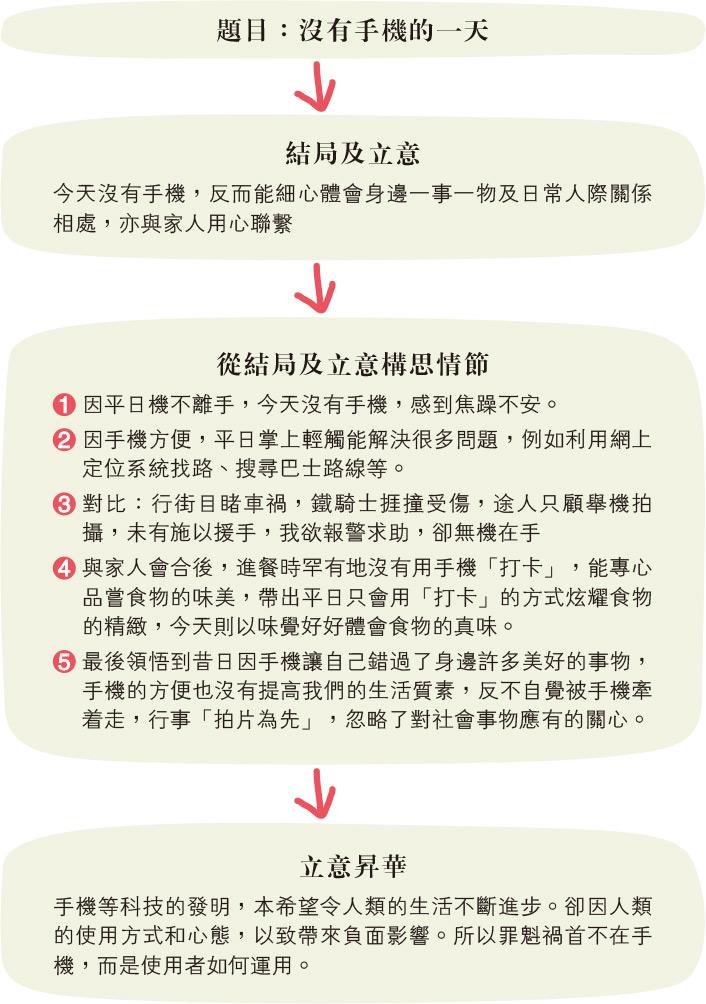

■《聲聲慢》抒情結構

(圖b)

■解說

首三句概括全篇

整首詞的開頭和結尾直接抒情,中腹以六個角度鋪陳貫串。詞的開端,一般或逐漸引入,或立即入題,《聲聲慢》明顯屬於後者,連用七組聲母主要為摩擦音的疊字,渲染孤清的愁苦,前所未見,後世對此創逸出奇的煉字功夫讚歎不已。這七組疊字,分為三層次,【尋覓】(在生活中找點事做,寄託無聊)而無所得,感到【孤寂冷清】,因而自傷【悽涼慘戚】。開頭已點明題旨,籠罩全篇,是詞作開頭的經典。

六層次描寫秋暮景物

中腹有六層次,各層次分寫事情和情景。把各事情串起來,便知詞人在黃昏時獨自喝悶酒,孤冷悽清,如何度過此漫漫寂寞長夜?六層次中的情景,有如六個秋天特寫的分鏡頭,以蒙太奇的方式組合起來:「暮寒」、「晚風」、「雁聲」、「落花」、「夜色」、「細雨」,彷彿不相屬,卻由讀者領會成完整的秋暮意境,與事情相結合,更突出詞人百無聊賴的無名哀愁。上片【雁過也,正傷心、卻是舊時相識】寫眼前景,說當日南雁北飛時,我還是生活快樂的人,如今牠們南返了,自己卻成了伶仃孀寡,「相識」一詞用得巧妙。下片【滿地黃花堆積,憔悴損、如今有誰堪摘】同樣眼前景,以花喻己,無人惜花摘花,最終落下,一如自己。過片前後兩層,雖是不同情景,卻異曲同工,是意脈不斷的示範。

首疊字與尾「愁」相連

詞的收結,一般或繞回題旨,或以景宕開,《聲聲慢》明顯屬於前者,結穴於一個【愁】字,概括全篇。詞評家大多鍾情以景宕開,認為這種結束方法才有言雖止而意無盡的效果,因此批評《聲聲慢》的收結,如:「我覺得它過於直白」(陶傑〈《聲聲慢》敗筆在於太多愁〉?),又如「最後一句『這次第怎一箇愁字了得』,雖是白話,但卻犯了一個毛病,那就是說明的成分太多了,因為文學是要『表現』而不是『說明』的。憂愁是不需明說的,表現出來就好了。」(葉嘉瑩《南宋名家詞選講》)嚴格說,這些批評有傳統美學的根據,不過,要是當李清照的律師,也有辯護的理據:《聲聲慢》中腹已鋪開了六層情景,最後一景,是「梧桐更兼細雨,到黃昏、點點滴滴」,如果收結也用景宕開,反而失諸散漫,無所歸宿了。

運用雙聲、入聲字

李清照在〈詞論〉一文特別重視詞的聲律。在《聲聲慢》中,她改用入聲字為韻腳,並且運用了不少雙聲(即音節聲母相同)詞彙,包括【悽悽慘慘戚戚】、【將息】、【傷心】、【憔悴】,以及【點點滴滴】,聲母大多是 s 一類嘶嘶索索的聲音,聽起來,有音色急切,如訴如哭的聲情效果。

女性的自我意識

李清照晚年遇過一位很有資質的女孩,想傳授她平生所學,豈知這位十多歲女孩說:「才藻非女子事也」,即文學創作不是女子應做的事(見陸游《渭南文集》〈夫人孫氏墓志銘〉)。李清照不認為女性只能擔任社會指派的角色,而限制自己的才具。她運用本來屬於男性的文化符號,書寫女性的氣質和意識,在文學上開闢了自己的書房,拓展了女性自主的文學空間。

■文:林葦葉

(香港大學教育學院副教授,研究範圍包括中文閱讀教學與評估、香港少數族裔學生中文學習、中文教育網絡分析應用等。)

[星笈中文 第019期]