名家並讀:不可靠敘事者 形塑真實的人物

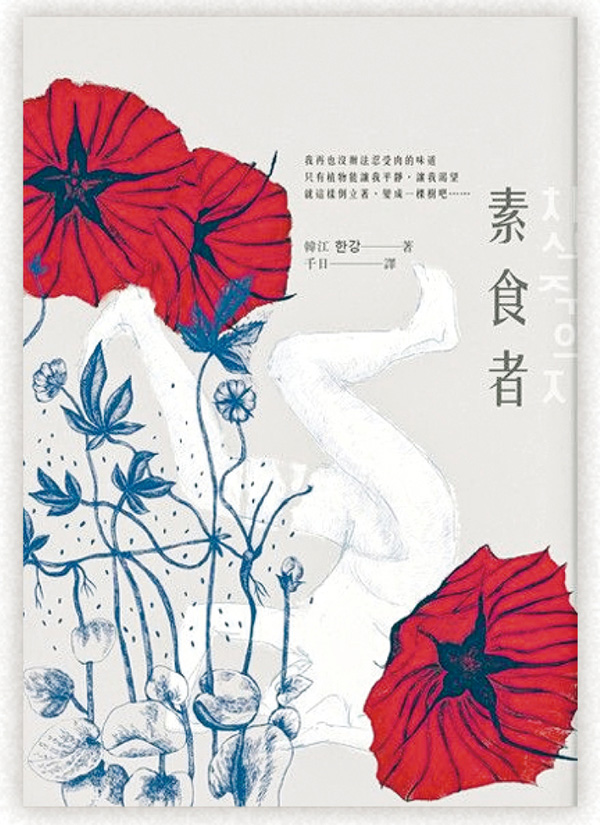

【明報專訊】在某些時刻,我們都會是少數,並感到不被接納——出於別人的偏見和不願意理解。《素食者》以三個章節〈素食者〉、〈胎記〉和〈樹火〉組成,並非以主角英惠的視角出發,反而借她身邊人的嘴巴和眼睛敘事——他們出於各自考量或限制,傳遞出引起誤解的信息,甚至謊言。直至端倪漸露,才令起初信以為真的讀者,審視自己是否也被偏見蒙蔽,重新思考真實的英惠做出異常行為的原因。

1.丈夫——英惠不再是稱職妻子

//她卻跟昨晚一樣,依然無視我的存在,手裡一直忙個不停;將牛肉、豬肉、雞肉塊以及少說也值二十萬韓元的海鰻統統倒入垃圾袋內。

「妳沒吃錯藥吧?為什麼要把這些都扔掉?」

我跑上前去一把抓住她的手腕。妻子的腕力大得出乎我的意料,我使出吃奶的力氣才勉強使她放下了袋子。妻子揉搓著發紅的右手腕,用一如往常的沉著語氣說道:「我做夢了。」//

〈素食者〉站在丈夫小鄭的視角,一向平順的妻子英惠忽然把家中昂貴的肉食都扔掉,宣稱做了一個夢,因此開始食素。及後他繼續述說英惠的「極端」行為──不再吃肉,也不再成為一個稱職的妻子,迴避同牀,容貌變得骨瘦如柴,甚至在接待上司時也在素食的話題上表現失禮。讀者會隨着丈夫理直氣壯、帶點委屈的口脗,認為確是英惠過於偏執,即使在敘述間偶爾出現英惠的夢境和回憶,話語權也落在丈夫口中,直至暴力事件出現,才扭轉印象。丈夫為了阻止英惠食素,找來了妻子娘家成員,在餐桌上他們先是勸導,卻未見成效,英惠的父親在憤怒之下把肉強塞進她口中,但英惠推開筷子拒絕,父親打了她一巴掌,還叫弟弟一起抓緊英惠的肩膊逼她就範,丈夫和其他人旁觀不動。反抗不果的英惠陷入情緒崩潰,拿起水果刀割手腕,被送到醫院。

小鄭自覺是平凡的上班族,認為妻子也應是個平庸稱職的家庭主婦,當英惠不再如想像中尋常,便將之視為發瘋,只擔心令他蒙羞。他無法接受妻子忽然吃素,更無法接受原因不過是一個夢,這是他偏見的源頭。我們可以假設這些「極端」行徑都是事實,但在丈夫敘述裏卻忽略了英惠的心理,他從來沒有追問和關心那些夢境,只是希望妻子重新吃肉,生活回復正常;後來更產生深深厭惡,甚至想告訴自己不認識她。丈夫敘事的不可靠亦在於,他只着眼於英惠的反抗行為,但忽略妻子被父親家暴至十八歲的陰影。英惠忽然吃素只是一種表象,但更深層的情緒,或許始終被丈夫忽略。

2.姊夫——英惠是藝術靈感的來源

〈胎記〉一章發生在英惠割腕後兩年,英惠的姊夫是藝術家,他偶爾得知英惠屁股上有胎記,激發了新作的靈感。輾轉之下,英惠成為了藝術作品的模特兒,拍攝裸露影片,二人更發生肉體關係。婚外情最終被姊姊仁惠揭發,要把二人送往精神病院。相對丈夫期望妻子平庸,姊夫眼中的英惠並不普通,甚至是藝術靈感的來源,卻一樣是帶有濾鏡:

//他一開始就知道,妻子身上有一種說不清道不明的東西是他所不喜歡的……令他終於準確無誤地意識到那點是什麼的,是在第一次認識小姨子的家庭聚會中。

小姨子的一切都讓他心儀:丹鳳眼,直率得近乎粗魯的說話方式,不像妻子那樣有微微鼻音的聲音,樸素的衣著和微微凸起的顴骨。她的容貌雖說無法和妻子相提並論,可是他從她的身上感覺到某種原始的力量,有如不曾修剪枝椏的野生樹木。//

〈胎記〉雖然用第三人稱書寫,但貼合姊夫的視角,他偽善而優柔,大部分時間活在自己的世界裏,對於英惠的描述都是外在形貌,以及由此而來的藝術畫面,並不像一個活生生的人。親自背着英惠跑到醫院,給他留下強烈的影響,在他的眼中,英惠更像是滿足創作慾和情慾的工具,也是婚姻出現疲憊時的代替品。姊夫視仁惠的忍耐和善意為軟弱,令他窒息,甚至變壞。當英惠說起她的夢境看到的臉,以為不吃肉那些臉就不會再出現的時候,他明知要集中精神聽她說話,但卻沉沉睡去。在婚外情敗露後,他也從此失蹤。

3.姊姊——從未看見真實的英惠

丈夫和姊夫凝視英惠,實質只是滿足個人需求,因此帶有偏見。姊姊仁惠則相對客觀,但仍不全面,也揭開更殘酷的童年往事:英惠小時候常常被父親家暴,某次二人在山上迷路,英惠曾提出離家出走,仁惠多年後才理解妹妹的害怕,以及自己的不堪:

//而她則是代替疲憊的母親給父親準備酒菜的長女,所以父親對她有意無意間還是很小心的。可是溫順而少一根筋的英惠,不會看父親的臉色行事,所以只能默默地咽下所有的苦水。她現在終於明白,那時自己作為長女表現出來的懂事並不是早熟,而是一種怯懦,只是在父親的暴力下一種自我保護的生存方式而已。//

在小說的終章〈樹火〉,英惠已進了精神病院,只有仁惠照顧她,父母也與二人幾乎斷絕聯絡。此時經歷多次「治療」的英惠,已變得虛弱無力,仍堅持素食,仁惠才漸漸回想過去,理解英惠在原生家庭和丈夫,甚至後來出軌的姊夫身上所經歷的暴力。

仁惠開始接受英惠吃素的決定,但這時候英惠卻說想成為一棵樹,讓她始終無法理解。因為在仁惠心底裏,始終認為妹妹堅持吃素是不負責任的,正如所有人都難以理解英惠吃素的原因,只是不想傷害其他生命,而不殺生的盡頭就是成為植物。英惠面對父親的暴力想選擇逃離,仁惠卻選擇順從,甚至成為沉默的加害者,無視英惠離家出走的提議,這種差異使她從未看見真實的妹妹。●

減少暴力的延續 卻被視作異常

《素食者》是一本探討暴力的小說,吃肉(或殘忍地傷害動物)是一種暴力,社會權力架構則是另一種暴力,英惠身處被欺壓的底層,希望減少暴力的延續,卻反而被視作異常,遭到更多的壓迫。當讀者跟隨三個親近的人物、以偏見的目光敘述她,反而更顯真實,因為英惠的人生就是如此活在別人的偏見裏。

在讀者相對全知的視角裏,才能理解英惠對肉食的抗拒,源於對殺害動物的不適,這些情緒以夢境展現,不知是源自記憶還是想像。夢中英惠被家養的狗咬傷,父親便把狗綁在電單車上拖行,殘忍地讓牠奔跑至死,據說這樣會令肉質更鮮嫩,最終煮熟與鄰居分食,那時的英惠似乎也是加害者之一:

//那天晚上,我們家大擺筵宴。市場街坊裡凡是有些交情的大叔們都來到了我家。他們說要治療狗咬傷,必須得吃牠的肉,所以我也吃了一口,不,其實是用狗肉湯拌飯吃了滿滿一大碗。紫蘇調料沒能完全蓋住狗肉的味道,膻味刺鼻。牠邊跑邊望著我的眼睛,吐出的冒泡鮮血,彷彿在湯飯上面閃爍,我至今仍記憶猶新。

但我不在乎,我真的一點都不在乎。//

■想一想

英惠在故事的結尾,身體愈來愈衰弱,精神上卻渴望變成一棵樹,就這樣一直倒立。這種對困境的反應,選擇以「變異」的方式生存,她是消極還是積極?在看似不被理解、沒能選擇的環境下,終點是救贖,還是毁滅?

■知多些

〈竹林中〉與〈羅生門〉

文學作品常見不可靠的敘述者,經典作之一便是日本小說家芥川龍之介的短篇〈竹林中〉。小說講述在竹林中發現一具屍體,七個涉事角色以第一人稱分別講述證辭,首四人的供辭拼湊出案件的基本資料,最後三個人則供出了謀殺案的原委,卻互相矛盾,出現了三個可能的版本。1950年日本導演黑澤明將芥川龍之介〈竹林中〉和〈羅生門〉改編成電影《羅生門》,獲得了威尼斯影展金獅獎、奧斯卡榮譽獎(最佳外語片)等多個獎項,因此不少人以「羅生門」來形容眾說紛紜、口徑不一的情况。

■延伸?讀

5月9日《語文同樂》 - 「名家學堂」講座探索韓江《素食者》

文•韓祺疇

圖•Evgeny Gromov@iStockphoto(明報製圖)、資料圖片

(本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[星笈中文 第164期]