公民點對點:AI醫療 醫生好助手

【明報專訊】在1分鐘生成3D圖像、兩三秒生成病歷的人工智能(AI)時代,有病先問AI似乎也是不少人的習慣。AI助力各行各業已成潮流,「AI+醫療」極速發展,在西醫領域已邁入臨牀,特別在醫療檢測、微生物分析、手術輔助等方面,成為醫生的得力助手。

■AI醫療Q&A

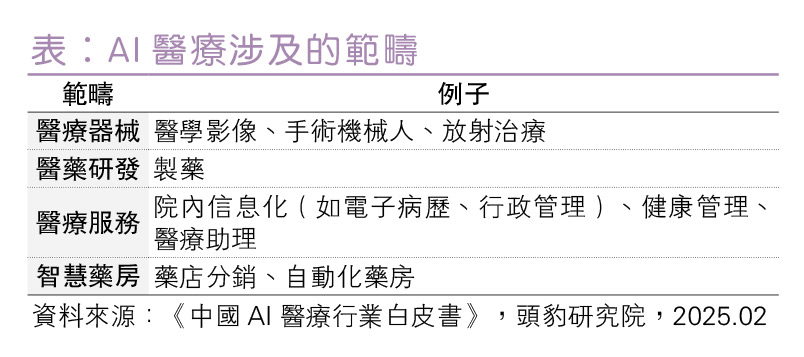

Q;AI醫療是什麼?涉及什麼範疇?

A;即人工智能(AI)技術應用於醫療領域,屬智慧醫療的一部分。

(表)

各地AI醫療發展與政策

各國政府都意識到AI技術發展為醫療帶來的裨益,紛紛撥款推動研究或加快應用。英國2021年推出《國家AI戰略》,涵蓋醫療衛生領域,並撥款予國民保健署(NHS)推動AI相關項目。2025年1月,美國衛生與公眾服務部(HHS)發表《人工智能在健康、公眾服務和公共衛生中的應用戰略計劃》,提出要建立統一架構,安全運用AI技術,全面賦能醫療研發、產品開發、臨牀服務和公共衛生等領域。

中國國務院在2017年的《新一代人工智能發展規劃》中已提及推進智能醫療,開發人機協同的手術機械人和智能診療助手等。中國內地各部門亦有推出政策涉及AI醫療領域,例如2022年的《人工智能醫療器械質量要求和評價》,定出AI醫療設備標準。2024年11月,各部門聯合發布《衛生健康行業人工智能應用場景參考指引》,列出藥物研發等84種具體應用場景。

香港特區政府制定的《香港智慧城市藍圖2.0》、《基層醫療健康藍圖》等亦有提出積極推行人工智能技術應用。政府銳意發展香港成為健康和醫療創新樞紐,重點創科項目之一InnoHK研發平台中的Health@InnoHK聚焦醫療科技。

■AI醫療應用例子

(1)醫學影像分析

AI演算法可分析X光、電腦斷層掃描(CT)、磁力共振掃描(MRI)和乳房造影等醫學影像,在極短時間內檢測異常等,有助提升診斷的準確度,減輕漏診或誤診風險,並提升效率,有望減輕醫護工作量。

香港醫管局轄下18間急症室已全面應用AI輔助臨牀診斷,包括透過胸肺X光片系統自動標示懷疑有肺部陰影或腫瘤的個案、檢測和及時識別髖骨折個案,以及協助分析CT影像,有效確定病人的腦部損傷和顱內出血等緊急情况,從而加快安排適切治療。

中大醫學院研究發現,以實時AI輔助系統協助大腸鏡可增加四成腺瘤檢測率,初受訓、年資淺醫生使用更增近六成;香港大學醫學院有份開發的甲狀腺癌分析及風險評級AI模型,癌症風險分類準確率突破90%,預計可縮減前線醫護人員診前準備約一半時間。

中國騰訊2017年8月發布AI+醫療影像產品「騰訊覓影」,可輔助醫生對肺結節、乳腺癌、糖尿病視網膜病變等多種疾病急性篩查,截至2025年5月已於全國逾500間醫療機構應用,累計輔助醫護為近1000萬人次患者做各類醫學檢查。

(2)疾病診斷與預測

基於患者病歷數據、基因資料及行為模式,AI可助診斷疾病或預測疾病風險,讓醫生能及早干預,預防疾病惡化。此外,AI能提供個人化的治療方案。例如港大研發本港首個針對華人的心腦血管疾病風險評估模型(P-CARDIAC),以AI預測心腦血管疾病患者未來10年發病機率,有助醫護為患者做個人化疾病管理,減輕發病風險。研究團隊期望最快2028年於醫管局心臟科通用。

(3)藥物研發

內地媒體形容醫藥研發行業向來具「雙十」魔咒,即新藥研發需要花費10年時間和10億美元。AI可分析大量生物數據,模擬藥物與人體的交互作用,有助縮短藥物研發周期和成本,加速新藥上市。中國科學院院士陳凱先引述外國研究數據指出,應用AI技術可縮短藥物設計時間70%、藥物設計成功率提升10倍。

2020年,Google子公司DeepMind推出可以預測人類蛋白質、RNA和DNA三維結構的AI演算法AlphaFold,在確定新冠病毒SARS-CoV-2(即COVID-19病毒)的蛋白質結構上發揮重要作用,幫助科學家以創紀錄的速度研發出新冠疫苗。

(4)提升醫院管理效率

AI可協助管理醫院的資源調配和處理行政工作,提高效率和更有效分配資源。香港醫管局2025年3月起在6間公立醫院試行以生成式人工智能(Gen AI)協助醫生撰寫醫療報告,目標年內推展至全港公院。英國NHS於2025年中推行先導計劃,利用AI從患者的電子病歷中提取診斷結果、檢驗數據等關鍵資訊,並據此草擬完整的「出院病歷摘要」以縮短出院流程,加快病牀流轉效率。英國衛生大臣施卓添稱,此舉可讓醫生有更多時間照護病患,改善醫療質素。

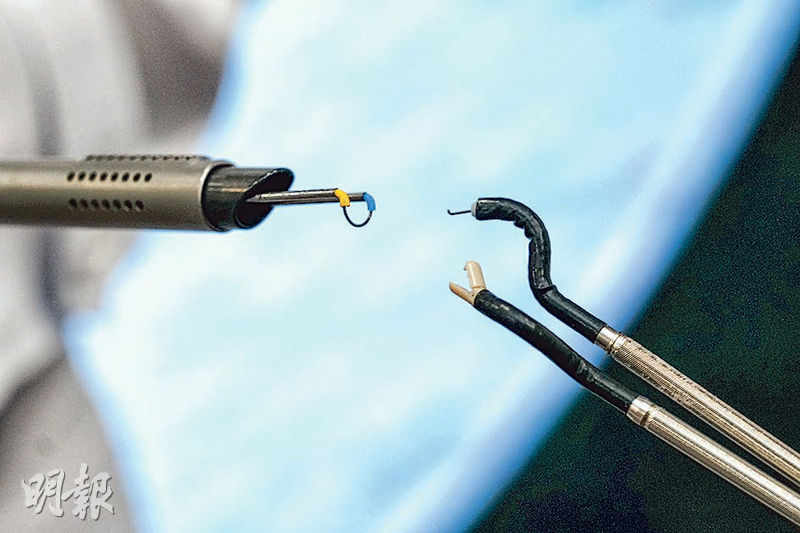

(5)手術輔助

AI結合機械人技術可在手術中提供精準輔助,減輕醫生負擔。中大醫學院與工程學院於2024年12月,透過本港研發的內鏡手術機械人系統,完成全球首宗機械人輔助「膀胱腫瘤整塊切除術」。負責的醫生相信利用手術臂,數宗案例足以讓醫生熟悉手術技巧,以往可能需完成30至50宗手術訓練才能熟習。

(6)遙距醫療

AI系統結合遙距醫療平台,分析患者的症狀描述、醫療數據或影像,協助醫生診斷,或安排醫生會診,可減省患者到醫院或診所求診的需求,而偏遠地區患者也能獲得專家診療服務。中國內地有不少網上醫療平台,提供在線問診、慢病管理、大病轉診等一站式服務。

■知識增益

智能問診能否取代醫生?

AI大型語言模型深度求索(DeepSeek)的出現吸引不少人向AI問診。2025年2月,廣東省一名醫生稱病人查詢DeepSeek後質疑其治療方案,他翻查資料後發現病人所言屬實,自嘲「天都塌了」。重慶醫科大學附屬兒童醫院主治醫師胡偉卻表示,AI在影像分析、文獻檢索方面表現出色,但目前不能完全取代醫生的專業判斷和臨牀經驗。DeepSeek亦在免責協議中聲明,該服務不代表任何專業意見。

使用AI醫療模型亦陷倫理困境,如AI造成誤診時責任誰屬,仍是疑問。醫學期刊《刺血針》(Lancet)2024年研究發現,全球約37%的AI醫療事故涉及模型訓練數據偏差。現時各地在AI醫療的臨牀使用上有嚴格規範,例如德國規定AI輔助決策必須保留人工否決權、日本設立AI診療雙簽字制度等。香港《生成式人工智能技術及應用指引》中列明如醫療診斷系統屬於「高風險」應用,必須設有人類參與的監督機制。

■模擬試題

顧問教師:陳志華

參考資料,評估人工智能應用於醫療範疇,對公共衛生水平可能帶來的影響。(8分)

■參考答案

人工智能應用於醫療範疇在縮窄醫療差距、提升醫療效率、加快藥物研發等方面,對公共衛生水平帶來正面影響。

在縮窄醫療差距方面,人工智能技術應用於遙距醫療、自動診斷和健康管理工具上,可協助醫療資源匱乏的地區獲取更精準及妥善的醫療服務,有助彌補醫療資源不足,提升公共衛生水平。如資料提及,中國內地不少網上醫療平台提供網上問診等服務,亦有企業提供AI結合網上中醫養生指導,協助居於偏遠地區民眾求醫,有助拯救病患者生命,而居於不同地方的民眾也有機會獲得先進的醫療服務,可提升當地的公共衛生水平。

在提升醫療效率方面,AI演算法可快速識別醫療影像中的異常,提升診斷效率和準確度,有助醫療人員提升治療成效。資料亦提及AI數據模型可利用患者數據預測疾病風險,令醫院能更妥善分配醫療資源,有助縮短出院流程,加快病牀流轉效率以更善用醫療資源。整體而言,有利提升醫療質素及公共衛生水平。

在加快藥物研發等方面,AI技術有助加強先進技術的傳播及交流,而且演算法有助加快藥物及疫苗研發,能提升全球醫療衛生水平。參考資料,AI技術可助縮減藥物及疫苗研發的時間成本,如2020年AI演算法AlphaFold助科學家以創紀錄的速度研發出新冠疫苗,為提升全球公共衛生水平貢獻。

駁論

有指人工智能應用於醫療範疇,面對保障私隱、倫理爭論及法律風險等問題,對公共衛生可能帶來負面影響。如資料提及AI因模型訓練數據偏差及欠全面,或造成醫療事故,就我所知,亦有市民因依賴AI問診而與醫療機構發生爭執,影響醫療效率。不過,雖然人工智能應用於醫療範疇可能面對以上問題,但各地政府均提出相關規管措施及法例,以減低負面影響,如香港的《生成式人工智能技術及應用指引》中列明如醫療診斷系統屬於「高風險」應用,必須設有人類參與的監督機制。妥善的監督機制有助減低使用人工智能的風險。整體而言,人工智能應用於醫療範疇利大於弊,對提升公共衛生帶來正面影響。

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[智學公民 第132期]