生活關鍵詞:今人「帽」出真我 古人忌亂戴帽

【明報專訊】在現今社會,帽也許是彰顯個人風格的飾品,並非服裝中不可或缺的一員,然而古人對帽相當重視,認為它象徵了身分地位,不是每個人都有資格穿戴。實用以外,帽從外形到象徵意義,其實包含許多有意思的文化故事,究竟古人為何會為了帽而死?一頂帽又如何承載生之輕重?今期來看看各種「帽事」。

「帽」從入手——冠、冕與帽有別

所謂「人靠衣裝」,然而這種觀念在中國古代並不可行,因為彼時會根據社會地位,限定人們的穿著,不得踰矩,就連帽的款式,亦是彰顯穿戴者身分的部件之一。

《說文解字》指「冠」:「所以絭髮,弁冕之總名也」,用以束髮,是弁(粵音「便」)、冕(粵音「免」)等所有帽的總稱,而且「冠有法制」,穿戴時須依循禮法。古人把「冠」納入禮制的一部分,不同場合、身分可以穿戴的冠都不一樣,因此《禮記?冠義》指「冠者,禮之始也。是故古者聖王重冠」,冠是禮法的開端,古代聖王相當重視。

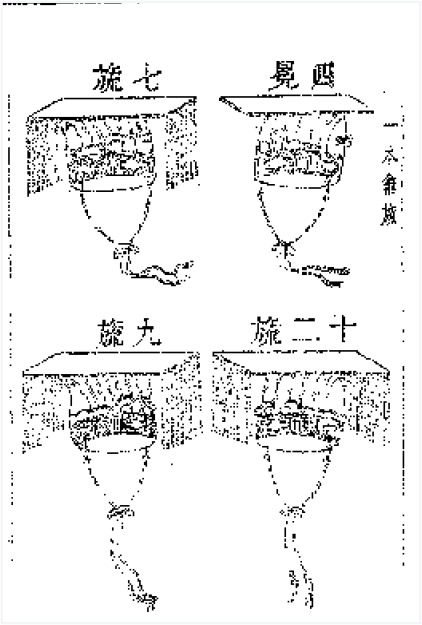

「冕」則屬於其中一種冠,非人人可戴,《說文解字》指「冕,大夫以上冠也」,只有地位在大夫以上的人,即君主、諸侯和卿大夫才可穿戴。冕的一大特色,是飾有「旒」(粵音「流」),即掛在冕上的玉珠串,一串為一旒,珠串數量代表尊卑貴賤——天子十二旒,諸侯九旒,上大夫七旒,下大夫五旒,士三旒。後來,有垂旒的冕逐漸演變為天子專屬的衣飾,因此「冕」便指作皇冠。

至於現今最常使用的「帽」,在古代也是中性的,無分身分地位。《隋書?禮儀志》載「帽,自天子下及士人通冠之」,無論是帝王或平民皆可穿戴。

■知多點

冕旒警惕為君者

劇集中時常看到帝王的帽上前後各有一道「珠簾」,這一串串由玉藻製成的「旒」,意味着對為君者的提醒。《淮南子?主術訓》提到「古之王者,冕而前旒所以蔽明也,黈纊塞耳所以掩聰」,旒是為了遮蔽視線,至於黈纊,即冕兩旁垂落的黃色綿球,則用以閉塞耳朵。這不是指君主可對民間疾苦視若無睹、充耳不聞,而是象徵他不應「妄視」和「妄聽」,免得干犯淫邪或被巧言令色所迷惑。

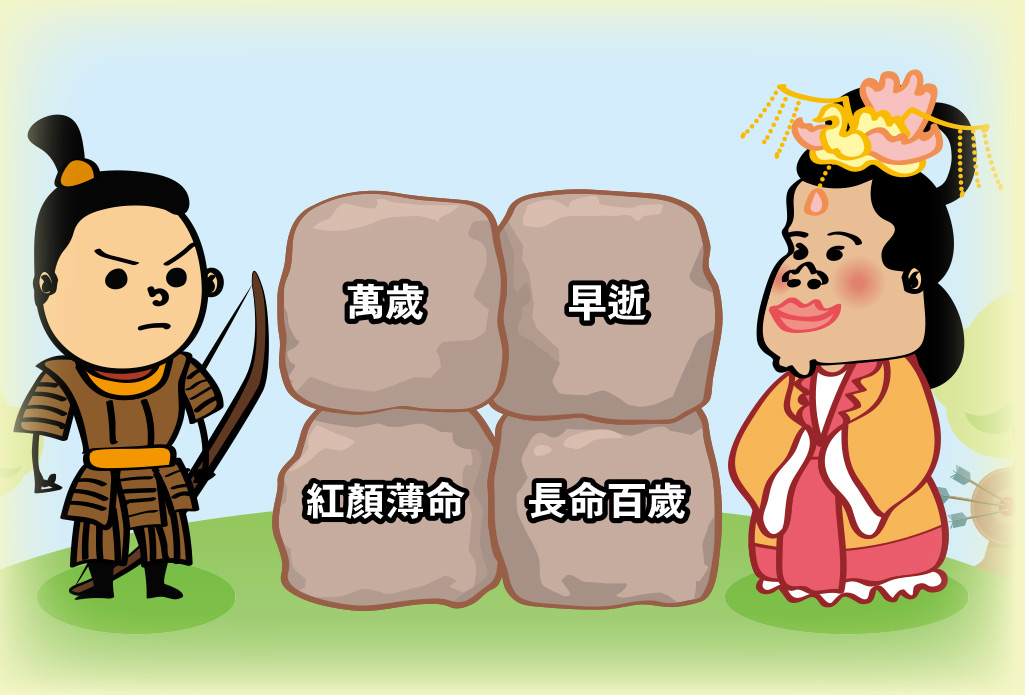

「戴綠帽」一說元代便有

俗語以「戴綠帽」形容伴侶出軌,帶有貶義,這個俗語究竟從何來?又為何是綠帽,而非紅帽、黃帽、藍帽?這個說法早從元代已有,收錄元代法令的《大元聖政國朝典章》中明文規定:「娼妓之家,家長並親屬男子裹青頭巾」,娼妓的男親屬必須裹上青色頭巾;至明朝仍沿用法則,《明史?輿服》載洪武三年時明訂「教坊司樂藝,青字頂巾……伶人,常服綠色巾,以別士庶之服」,教坊司的樂藝和伶人,即是妓院的樂手與藝人,他們的妻子大多為教坊司的妓女,規定無疑是針對妓女的丈夫。明謝肇淛的《五雜組》指出,開設妓院的男子會「綠其巾以示辱」,要求他們戴上綠色頭巾,作為羞辱。

子路為帽死,為帽亡

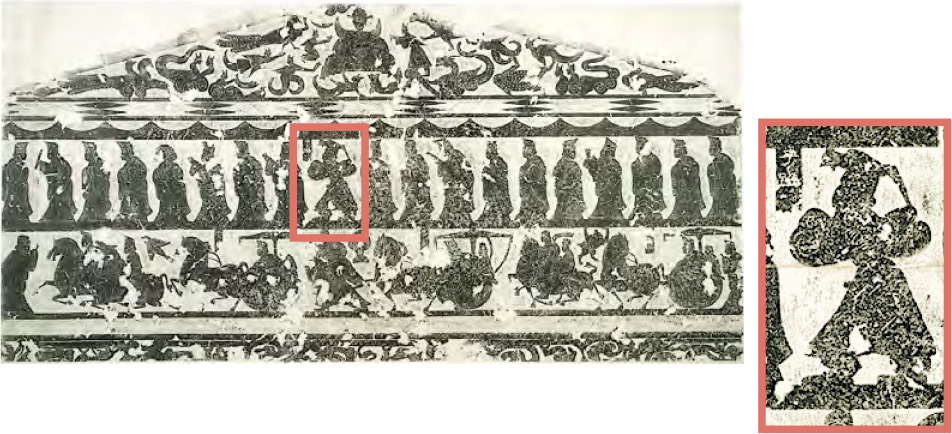

現今帽被視為配飾,在中國古代帽卻是服飾中重要的部分,所謂「衣冠整齊」,不止衣服要穿著妥當,就連帽都要佩戴整齊,才是有禮。孔子門生子路的形象與帽息息相關,個性粗野剛直的他喜歡「冠雄雞」,戴上有雄雞圖案的帽,皆因這種動物性情勇猛。

生時愛戴帽,子路的死因,竟也與帽有關。《左傳?哀公十五年》記載,衛靈公的庶子蒯聵兵變,欲坐上衛國君主之位,挾持衛國大夫孔悝到樓台上,強迫他結盟。子路身為孔悝臣子,自認為受薪於人,不能坐視不理,便趕往拯救孔悝。蒯聵於是派出石乞和盂黶攻擊子路,用「戈」攻擊他致「斷纓」(帽的綁帶斷掉)。子路見此情况,說了一句:「君子死,冠不免」,認為君子面臨死亡也不能衣衫不整,帽不能掉下,因此「結纓而死」,為了繫緊帽的綁帶而被殺死。這個故事,可見帽在古人心目中佔據重要位置,看似荒謬,實際上展現了「士可殺,不可辱」的精神,即使死也要保持體面。

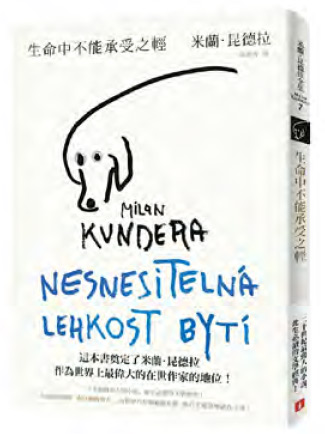

沉重與輕盈:《生命中不能承受之輕》帽的象徵

生於捷克,後來流亡法國的米蘭?昆德拉(Milan Kundera),在1984年出版長篇小說《生命中不能承受之輕》(The Unbearable Lightness of Being)。小說以亂世中的愛情故事為主軸,當時蘇聯入侵捷克,高壓統治下人們發起了民主運動「布拉格之春」,受人景仰的醫生托馬斯見社會不穩,便與妻子特麗莎移居日內瓦。可是二人關係並不和諧,托馬斯經常出軌,特麗莎因此獨自回到捷克。後來托馬斯回流,兩人再次共同生活,在報社工作的特麗莎因拍攝時事照片遭政治打壓,托馬斯亦因撰文批評政府而被清算,丟失醫生工作,要做擦玻璃工人為生。角色一方面面對政治壓力,同時經受情感的背叛與離合。

帽是小說中相當重要的隱喻,托馬斯的出軌對象薩賓娜擁有一頂從祖父繼承而來的圓頂禮帽,代表她的權力與自尊,是沉重的象徵;他們偷情時卻把帽當情趣,沉重的負擔忽然變「輕」。《生命中不能承受之輕》探討「輕」與「重」的人生態度,動盪時代裏,有些人嘗試以輕盈之姿面對,有些則保持慎重,可兩者都未必是最好的生存方法。作者以小說向讀者(或者他自己)拋擲對生存深沉的疑問:我們試圖尋找游走於生命困境的身姿,愈是活得真實便愈為沉重,然而活得輕鬆自在,卻又彷彿遠離人世,甚至像是不曾活過。或重或輕,究竟該選擇哪一個?

文:呂穎彤

圖:francescoch@iStockphoto、劇照、網上圖片

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。

[語文同樂 第790期]