〈木部十二劃〉——陳大為

【明報專訊】(第1段)這個字,老喜歡跟童年糾葛在一起。

(第2段)木部,十二劃;這個「樹」曾是我最討厭的生字。每寫一次就怨一次吳剛:為什麼他的巨斧不砍掉這些惱人的笨筆劃?不然還能怨誰呢?我的見聞還那麼瘦小,會砍樹的只認識吳剛。要知道這雜草般的生字,可是小手最大的夢魘,它還害我被豬頭老師罰抄,整整兩百遍。沒錯,我是故意把它簡寫成「村」的,誰叫它這麼難寫!

(第3段)老師好不容易找出原因——我總是把左邊的「木」寫得很大,占半格,而且枝幹粗壯,儼然是上了年紀的老喬木;其餘筆劃變得好幼小,像吋短的豆苗苟活在地表,後來乾脆拔掉。為了此「樹」,老師在作業簿上澆了半升口水,我同時聽到兩種躍然紙上的呼聲:喬木得意地冷笑,豆苗在溺斃邊緣求饒。占半格的問題,我足足反省了一支冰淇淋的時間。我一點都沒錯!樹是大木,所以「樹」字的「木」旁一定要夠大。奇怪,老師怎麼想不通這道理。

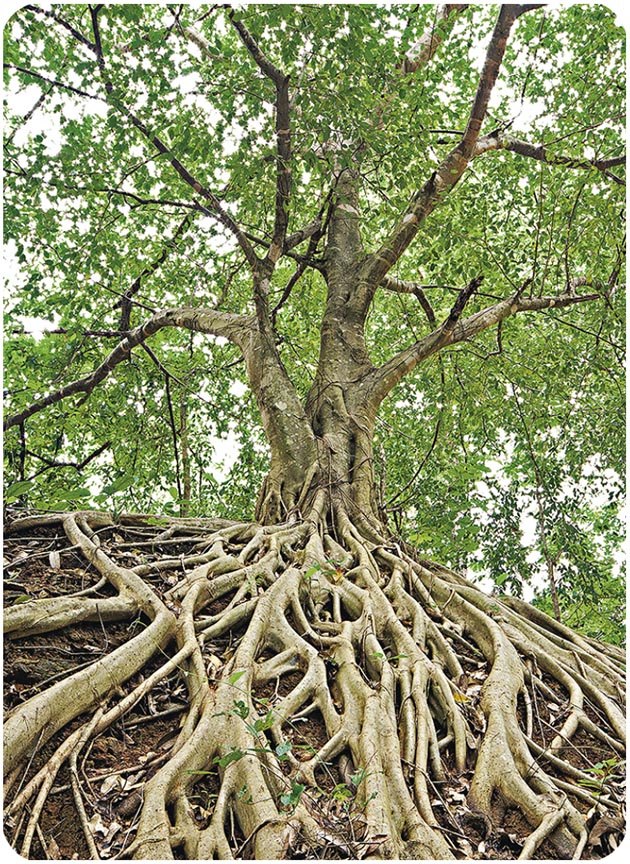

(第4段)學無止境的生字對我而言,等於一棵特大號的喬木,我是那有待進補的白蟻,六肢虛軟,觸角迷茫。張開成長中的複眼,我跟豆苗一起蹲在地表,仰望喬木的身軀,沿著說不上尺寸的根莖,仰望仰望再仰望,直到痠了眼睛疼了頸項。就這樣,我被生字一筆一筆地揠苗助長,長成書生的呆模樣。

(第5段)我討厭「樹」,是因為我喜歡樹。

(第6段)樹,在我的作文和散文裡出現了好幾百次,有時說好只是露露臉,後來卻成為喧賓奪主的熱意象;有時很聽話,乖乖地佯裝成某個故事的冷背景,靜靜杵在字裡行間。我小時候也常常杵在樹蔭底下,聽風如何剽竊鳥話、如何丈量歲月。樹蔭涼快了我半個童年,所以每篇作文都飄進幾片樹葉。

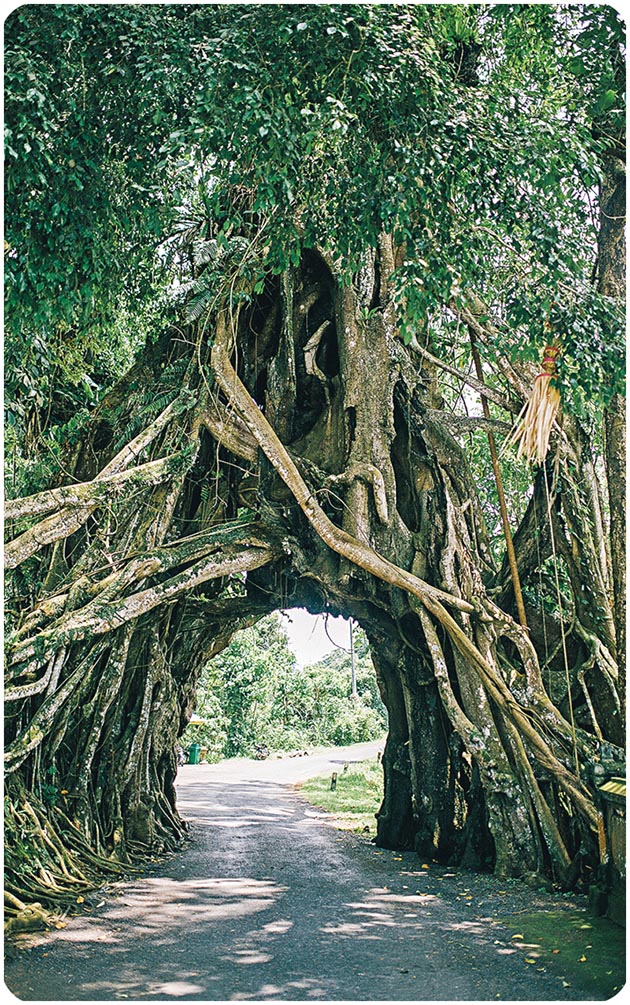

(第7段)葉飄如蝶,忽有丈長的鬍鬚穿過記憶,逗醒我怔怔的冥想。不是哪位高齡的老者,是那幾棵很嚇人的百年老榕樹。在還沒有鉅細靡遺、大規模地回憶童年之前,老榕樹們確實把記憶吃去很大的一片,不管如何峰迴路轉,筆尖終究會扯上幾撮嚇人的老鬍鬚。

(第8段)可是我萬萬想不到,連土地公公也不知是哪個閒人,在這塊空地植下十幾棵榕樹。只聽說後來要鋪馬路,不得不請吳剛來砍掉八字較輕的幾棵。外婆很沒有把握的接著說:在媽媽出生那年,還剩下十一棵,數十年來先後被雷劈掉長相猙獰的兩棵妖榕……。這番說詞像狐狸,躡手躡腳走過我的耳膜。外婆常常唬我,等我嚇青了臉再哄回去,用童話,或新奇的玩具。該不該相信狐狸的小腳印呢?可惜外婆陳述榕樹野史的表情,我早已忘記。

(第9段)但我還記得在榕樹底下乘涼的每個午後。

(第10段)樹蔭把感覺裁成壁壘分明的兩個世界。蔭影之外,是灼熱的炎陽在烘烤所有移動或靜止的事物,熨平了馬路,煎軟了石墩,更設法燙傷我用來描述景象的詞藻。各種可能的創意都中暑了,每位作家在仲夏流下一樣的汗,記述一樣的豔陽天,統治大地的盡是火部的惡字眼。還有微焦的風,吹來一股燜感覺。所以躲在密不透光的老榕樹下,是最廉價的避暑方法。

(第11段)別忘記,這是九棵巨大榕樹拼湊起來的,超大號的蔭涼。其間雖有陽光礙眼的小縫隙,但不礙事。色澤昏暗的影子是一張幸福的地圖,幾乎全村的閒人、土狗和賤鳥都會到此避暑兼聊天,於是樹下匯聚了不同物種的語言。把天聊得最起勁的是閒人俱樂部,其成員不外乎:小頑童、長舌婦、老骨頭。長舌婦手裡端著頑童的午飯,嘴裡應答著老人家,匙也掏掏,舌也滔滔;如此三位一體,彼此咀嚼著彼此的午後心情。

(第12段)榕樹林是村民的記憶網絡,要是它們有好奇的耳朵,那聽進去的閒話勢必塞滿年輪,連半圈也轉不動。我構想過一則童話:榕樹林是一群道地的說書人,在螢火的時辰,透過晚蟬這快板,述說白晝聽來的,增補修訂後的家常。榕樹甲低聲提起——我和小夥伴們偷了一罐雜貨店的蝦餅,在它那像腳趾的板根之間喫了半天,順便餵肥了饞嘴的胖麻雀;榕樹乙和榕樹丙唱起某對姦夫淫婦的反目大戲,相互指責,用難聽的語意、悅耳的方言;接著是榕樹丁的破產故事、榕樹戊的未婚生子……。榕樹的年輪是一部人類讀不懂的話本,即使成為紙漿,還繼續聆聽書寫者的心聲,或傳遞發言者的訊息。說書,是它不想告人的宿命。

(第13段)其中一棵老榕樹長了顆古怪的瘤,遠看似金魚浮凸的蠢眼睛,近看又像水牛飯後的副產品。總之刺眼,後來它半推半就地擔任起我們的箭靶,所有自製的武器都往它身上招呼,像動了再動的超級手術。有一回我突發奇想——要是一手抓住根鬚,一手握著利器,學羅賓漢兼泰山,從這棵榕樹的外圍盪進來,一槍往靶心刺去!越想,越刺激。那是一個紀念屈原投江的中午,吃過阿倫他祖母裹的粽子,我們聚集在靶前作初步的沙盤推演。沒騙你,我隱約聽到瘤靶子顫抖的怪聲音,嘎啦嘎啦的,原來它也怕死。大夥眉飛色舞的比擬著刺靶大計,然後搬運高凳、物色韌鬚,再漆紅了靶心、並墊護可能撞擊和墜落的地方……。忙了一個小時,只等主角上場。

(第14段)眼看餿主意逐步成形,我偷偷預想泰山和羅賓漢的威風。十歲的我爬上三呎方桌上的兩呎高凳,左手緊緊抓住榕樹的長鬚,任它喊疼、罵笨,反正我這回英雄是做定了。居高臨下,我總算清楚看到夥伴們崇拜不已的目光,那種瞳彩,唉,那種如同在等待神話英雄的瞳彩,真教人心醉,即使槍毀人亡也在所不惜啊——

(第15段)眾望所歸的我,遂盪出歷史性的弧度。

(第16段)時間在雙腳騰空之際停頓了一陣子,再緩緩滑動。跟電影裡靜止的畫面很相似,每一張崇拜的嘴巴呆住,加油的聲波形成氣狀的漣漪,一環一環地朝我叩拜過來。差點忘記應有的動作——拔槍,瞄準,刺殺。整個過程大約四秒:欣賞一秒的風景、一秒的表情,再愕去一秒,到了拔槍的第四秒,瘤靶子已近在眼前了。不過我還是不負眾望,連人帶槍一併擊中目標,同時被目標擊中。原來瘤靶子是一顆重量級的拳頭。如果不是早有防備,我肯定槍毀人亡了,不止是左腳挫傷而已。這件事成了歷久彌新的飯後笑話。

(第17段)不過我那群有良心的夥伴可不這麼認為,他們覺得這是件很壯烈的事蹟,作文最高分的胖子當仁不讓地挺身而出,他說要發揮過人的修辭能力,用國中生才懂的文言文,寫一篇非常厲害的碑文來記載此事。結果他真的寫了,用刀,在樹瘤左邊刻字——「辛亥年端午,不世英雄○○○,在此一擊」。當時他還很得意的解說了一番:辛亥年,是孫中山革命成功的年份,是一個威風的年份,用在這裡更能說明擊樹一事的偉大。五天之後,我們才知道天干地支的正確用法。不管怎樣,「辛亥」一詞雖然會誤導後人對此事的考據(萬一我成為偉人的話),但從中卻可看出胖子等人對我那份至高無上的崇敬。「他裹著石膏的殘軀,在樹蔭底下顯得十分悲壯,有一股風瀟瀟兮易水寒的感覺;我的整顆眼珠子,好像漂浮在淚湖上面。」若干年後,我在胖子發表在副刊上的一篇散文,讀到當時的自己。他沒有忘記那件事,只是把「英雄擊樹」改成「英雄撞樹」。

(第18段)那天下午我很氣憤地捲起報紙,守在榕樹林的前端,等胖子回來。胖子到高三那年已經瘦了,但回家的路必得穿過事發地點。鐵青著臉,心中盤算久久的咒語,像一柄隨時出鞘的快刀,我一腳踏在榕樹浮起的青筋上面。「我昨天遭遇綠林大盜,他手操三呎番刀,一腳踏在寫著『納命來』的石墩上;風虎虎吹過,氣氛非常武俠……。我清楚感受到一千顆冷汗撐開毛孔,大規模地逃亡。」兩個月後,胖子又發表了以上的描述,還敢寄一份剪報給我!

(第19段)除了胖子的散文,我多次在鄰居孩子的作文裡讀到榕樹林;從國小到高中,我陸續讀到一代代的孩子王,在統治、在發展一篇篇榕樹林的傳奇故事。相同的榕樹,不同的演出;從午後的頑皮遊戲、傍晚的長舌聚落、到子夜的靈異傳說。榕樹睜開懶洋洋的眼睛,又軟軟閉起。是的,千百種故事在樹蔭下演出,卻怎麼也跳不出這張涼爽的地圖。聽說某位新來的國小老師,對眾學子的作文發了一番牢騷,說什麼一天到晚都是樹,榕來松去的,未免太煩人了。樹,似乎成了老師們的夢魘。

(第20段)想想也對。除了樹,難道我們沒有更值得記錄的事物?除了樹,童年就舉不出更盡興的玩具?難道,除了這片老得快成精的榕樹林,以及附近幾棵落單的松樹、兩叢觀音竹,作文就找不到其他更好的故事背景?

(第21段)於是我把回憶逐格倒帶回來,然後假想——如果沒有榕樹林,我們這群不學無術的村民,會以什麼樣的形態來消磨時間?最先想到水部五劃的「河」。易寫,又好記的「河」,偏偏水濁不見魚,流勢又急如催命,當然不是一條人緣很好的流域。河的兩岸是讓頑童著迷的鵝卵石灘,但石太滑且多陷阱,每隔幾年就有孩子成為水鬼的收藏品;洗衣也不行,太濁的水質有股越洗越髒的土味;至於那群終日閒閒的老骨頭,即使再怎麼窮極無聊,也絕不肯跋涉兩哩到此釣魚。在河邊,我們的童年找不到聚集的理由,孩子的作文都不喜歡凶險的水聲。

(第22段)太遠,太濁,太滑,太急。筆劃很少的「河」,絕對是一個被排除的地理。

(第23段)山部五劃的「岩」呢?村口有數十塊由山壁崩落的花崗岩,大者如丘,小者如球。想想也不妥當。難不成叫老態龍鍾的長輩來攀岩?更難說服長舌婦頂著火部的字眼,跑到岩縫間話家常。要是任由孩子從岩頂野到岩底,在山部裡書寫一節陡峭的生命,那我們的童年足以成就一部琳瑯滿目的傷殘紀錄。我真不敢想像——萬一胖子失足夾進石縫裡的窘態,他可能在散文裡這麼自述:「在巨人齒縫間,我是那半條賴死不走的韭菜,塞得滿滿的,休想三兩下把我剔出來。除非你找來盤古,將齒縫闢寬……。」這必定是一個成天瘀血的童年。易寫,但凶險的「岩」,並非一個滋長得出生活情趣的好地點。

(第24段)排除了五劃的岩堆與河水,只剩下田了。田部零劃,太單調的阡陌,只能吸引青蛙到此玩耍。

(第25段)我不知道筆劃是否跟生活內容保持某種神秘的正比例。但那些筆劃太少的山水,確實無法架構起童年既豐饒又雜亂的記憶。唯有木部十二劃的「樹」,才能讓我從容地攤開、晾起微潮的歲月。榕樹之外,我們的村子還有幾十棵散布各處的喬木,知名或不知名的,像一個巨大厚實的胎盤,呵護著頑童的世界。我忍不住要下定論:火部的存在,是為了突顯木部的涼快價值;樹所以存在,為的是替童年添幾分神采、替作文布置最立體的舞台。

(第26段)於是我寫了一篇叫〈木部十二劃〉的散文,用這兩句話來結尾:「我喜歡樹,因為它可以簡寫成內涵豐富的村。」

◆作家簡介:

陳大為,一九六九年出生於馬來西亞怡保市,台灣師範大學文學博士,現任台北大學中文系特聘教授。著有:詩集《治洪前書》、《再鴻門》、《盡是魅影的城國》、《靠近羅摩衍那》、《巫術掌紋》,散文集《流動的身世》、《句號後面》、《火鳳燎原的午後》、《木部十二劃》,以及學術論文集多部。

◆相關書籍:《木部十二劃》

.作者:陳大為

.出版社:九歌

■學習重點:

為作品找一個「關鍵詞」

童年記憶豐饒而雜亂,若要為它書寫一篇傳奇故事,該如何把一塊塊零散的碎片串連成章?陳大為以「樹」為主軸,為自己的童年佈置最立體的舞台。

他先憶述兒時最討厭寫筆畫繁多的「樹」字;然後筆鋒一轉,記述自己喜歡以「樹」為寫作素材,再逐步記述村民在榕樹林下乘涼閒聊的情景,以及自己化身英雄擊樹的難忘事迹;並以河、岩和田等筆畫簡單的字與複雜的「樹」作映襯,突顯「樹」對自己、村民無可取代的地位。最後,作者呼應前文,表示本文名為〈木部十二劃〉,直接表達對「樹」的鍾愛。

作者由討厭寫「樹」這個字,至喜歡樹,甚至寫作離不開樹;從村民與「樹」的連繫,至自己與「樹」之間獨特而深刻的回憶;全文以「樹」銜接不同片段,以「樹」作為童年的關鍵詞,藉其筆畫之多突顯童年記憶的內涵豐富;而當「樹」減省筆畫後,又可變成「村」,側面呈現「樹」是聯繫作者與故鄉的紐帶。由此全文環環相扣,使作品結構嚴謹,主題突出,可見作者之匠心獨運。

圖•NK08gerd、Mahmudul Hassan、bopshops@iStockphoto、Hamim Thohari@iStockphoto//鳴謝•陳大為授權轉載/

顧問老師:黃慧琦 - 現職中學教師,畢業於香港中文大學中國語言及文學系。深信文字的力量

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[星笈中文 第107期]