初創藉AI監測癲癇發作 設法抑制

【明報專訊】癲癇症困擾着全球數千萬人,可能導致身體的傷害和心理問題,尤其是對藥物反應欠佳的患者。有本地初創企業就提出一個解決方案,利用穿戴式腦電波裝置結合人工智能(AI)技術,實時檢測癲癇發作;再配合抑制癲癇的輕巧裝置,在癲癇完全發作前將其抑制,改善癲癇症患者的安全和生活質素。

明報記者 薛偉傑

攝影 馮凱鍵

香港大學深圳醫院神經中心神經外科醫生付維亮表示,癲癇發作其實是大腦中部分腦細胞異常放電的結果。癲癇發作時的腦電波波幅較大,而且形狀比較尖,不是正常的波浪形。癲癇症很少直接引致死亡,但由於患者發作時會失去控制肌肉的能力,可能因而出現各種意外,例如:跌倒骨折、交通意外、洗澡時窒息、游泳時遇溺、自己咬斷舌頭等。除了這些即時風險,若癲癇症經常發作,中長期來說,也會令記憶力轉差,甚至愈來愈多腦細胞異常放電。心理方面可能影響患者不敢正常工作和外出社交等。

癲癇源於腦細胞異常放電

至於癲癇症發作頻率差異很大。病情控制得好的,可能兩三年才發作一次。病情不受控的,一日發作幾次也有可能。現時癲癇症最主要的治療方法,是靠食藥減低發作頻率,大約三分之二的病人都可以靠食藥控制病情,這也是最廉宜的治療方法。但藥物治療也可能有副作用,例如部分病人食藥後反應可能變慢,或者肝功能受影響,這就可能需要將劑量調低。

如果藥物治療效果欠佳,就需要考慮其他治療方案。其中一個方案,是透過外科手術切除那部分異常放電的腦組織。但這方案不適合所有癲癇症病人,因為醫生有可能未能準確找到異常放電的大腦部分,或者找到了,但發覺那部分不能切除。

另一個方案稱為「迷走神經刺激法」。醫生會透過外科手術,在癲癇症病人左邊頸部的迷走神經植入一個線圈,並將觸發裝置植入胸前,兩者在皮下以一條導線連接。以後每當病人癲癇症發作,就靠其心跳來觸發那個線圈,透過電脈衝刺激頸部的「迷走神經」抑制癲癇。但醫生可能仍然需要根據病况,調整刺激的頻率或強度。而植入的電池使用5至7年後,亦需要更換。這個方案可能引致聲音沙啞、咳嗽、呼吸急促等副作用。後兩個治療方案都屬於入侵式,費用較高。

AI模型準確率逾95%

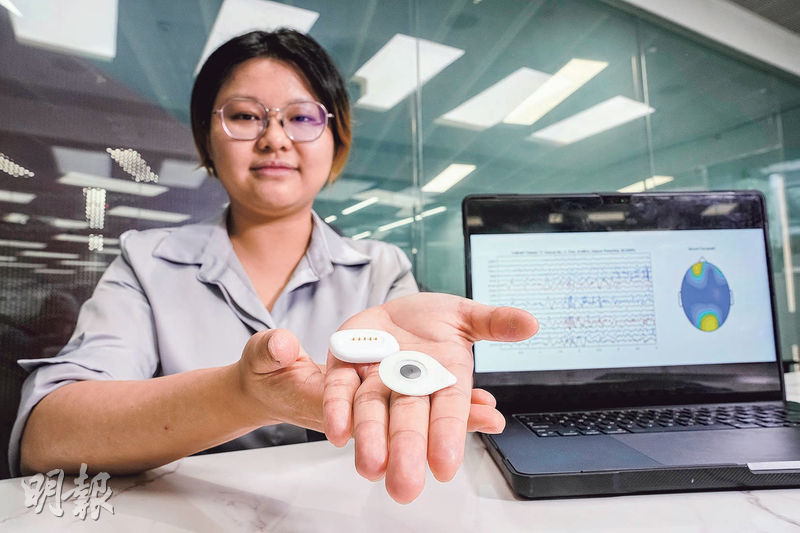

NeuroHarbor共同創辦人趙雅洲、產品經理胡忻旻表示,該公司的方案突破之處在於,既毋須食藥,也不用做入侵式外科手術。整個方案分成兩部分。第一部分是一個穿戴式腦電波感測器,配合一個自行建立的人工智能模型,在1秒內就可偵測到癲癇發作。第二部分是一個刺激「迷走神經」來抑制癲癇的外置裝置。現時第一部分的進展較快。上述人工智能模型經過超過1000小時的多國腦電波圖數據訓練,偵測準確度已超過95%。

腦電波感測器原型重9克

腦電波感測器的原型就好像一件纖薄的髮夾或者頭飾,上一個版本的面積是59×47毫米,重10克。趙雅洲去年到美國修讀博士課程時,帶同這個舊版原型。在訪問之前,該公司透過深圳的代工廠再造出新版的原型,面積縮小至36×27毫米,重9克。至於內裏的腦電波晶片,也是該公司自行設計。這個腦電波感測器的佩戴位置,取決於癲癇的發作位置。如果是枕葉癲癇就佩戴在後腦;如果是額葉癲癇則佩戴在前額。感測器接觸頭皮的那一面有幾個隱蔽電極。該公司稍後還會將水凝膠加入其可更換膠貼,來增強收集腦電波的效果。這樣使用時就毋須在頭皮塗上水凝膠,更加方便。

該公司計劃將來再招募不同人種的癲癇症患者,長時間戴上其腦電波感測器原型做訓練和測試。目標分別在2027年和2028年取得美國食品及藥物管理局(FDA)和中國國家藥品監督管理局(NMPA)的醫療器械認證。

至於第二部分的「迷走神經」刺激裝置,外觀、尺寸以至佩戴位置都會好像耳塞般。當腦電波感測器偵測到病人的癲癇開始發作,就會自動啟動刺激裝置,在癲癇完全發作前,透過電脈衝刺激耳朵位置的「迷走神經」抑制癲癇發作。這種設計有別於現時將線圈植入頸部的做法。優點是毋須做入侵式手術,成本低得多;而且是由腦電波直接觸發,不是靠心跳觸發,也可能不會引致聲音沙啞、咳嗽、呼吸急促等副作用。

未來配合抑制裝置即時干預

但這個「迷走神經」刺激裝置的研發進度較慢,第一個原型仍在設計中,預料明年底才能夠製成和開始小規模測試,2028年才做正式臨牀測試。該公司估計,腦電波感測器的售價大約1000元,可以更換的水凝膠膠貼每片約150元,「迷走神經」刺激裝置的售價則暫時未能估計。