時事議題:塑膠污染與本地政策

【明報專訊】一餐即棄膠,為害數百年。政府的管制即棄膠餐具諮詢文件提出,要減輕塑膠污染帶來傷害,達至「無廢海洋」,源頭「走塑」是最根本的方法。本港每日平均棄置於堆填區的塑膠量呈上升趨勢,管制即棄塑膠政策,是否減少塑膠污染的「及時雨」?

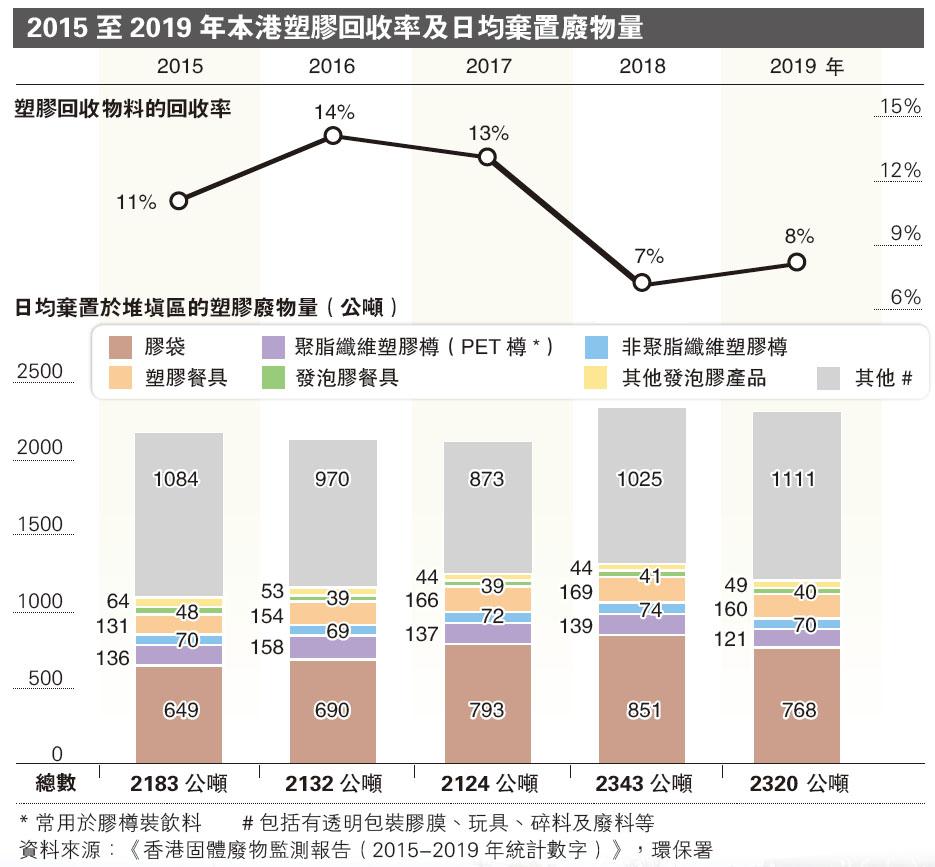

.2015至2019年本港塑膠回收率及日均棄置廢物量(圖)

◆塑膠污染情况

2017年《科學進展》期刊公布的研究指出,人類自1950年起至2015年已產生多達63億公噸塑膠廢料,當中91%從未經回收。新冠疫情下除用於防疫的個人防護裝備、口罩等塑膠垃圾大幅增加外,因餐廳禁止堂食而產生的外賣餐具亦難免大增。美國化學學會2021年5月估計,全球每月使用的即棄口罩約1290億個,口罩棄於垃圾桶後一般送往堆填區或焚燒,但大部分口罩採用聚丙烯和不織布製造,需要長時間分解,還會產生有毒塑膠,危害土地、河流、海洋的生態環境。

海洋及微塑膠污染

香港常見海上垃圾包括塑膠和發泡膠物品。塑膠難自然分解,需時百年,而且還會碎成微塑膠(microplastics),若流入海洋中易被海洋生物吞食,對自然環境與生物鏈均帶來負面影響。

香港城市大學研究團隊於2017年12月至2018年3月,在本港11個沙灘收集3563塊直徑5毫米或以下的微塑膠,再以顯微鏡觀察和分類,發現當中約一成呈三角形,邊緣較薄,估計是海洋生物咬噬痕迹。

綠色和平2021年5月在全港8個鄰近露營場地及郊遊徑的下游靜止水域,分別抽取一公升的水樣本,送往瑞典的實驗室化驗。當中梧桐寨、大曹石澗樣本數值最高,一公升水含24粒聚丙烯;東浦黃龍坑及大潭水塘集水區內的潭崗飛瀑亦驗出一公升水含8粒聚丙烯。聚丙烯常見於即棄塑膠包裝、外賣盒、即棄餐具等。綠色和平項目主任譚穎琳指出,位於大潭水塘集水區內的潭崗飛瀑驗出微塑膠,反映微塑膠有可能流入食水系統,損害人體神經及免疫系統。

水務署回應稱,供應梧桐寨、大曹石澗附近鄉村的食水均經濾水廠處理,符合香港食水標準;又稱世界衛生組織沒將微塑膠納入《飲用水水質準則》,亦未有國際組織或監管機構訂定標準,但政府2021年4月22日已把微塑膠納入食水標準新增觀察名單。

◆香港走塑政策

塑膠廢物是本港三大常見固體廢物之一。環境局長黃錦星表示,政府管制即棄塑膠有四部曲,包括檢視膠袋徵費豁免範疇可否收緊、管制即棄膠餐具、推行飲品膠樽生產者責任制,以及2021年內透過可持續發展委員會探討如何處理不同類型即棄塑膠。

膠袋徵費計劃

環保署2009年7月7日實施首階段膠袋徵費,曾於2010及2013年錄得膠袋棄置量下跌,至2015年因全面實施徵費而再跌,其後棄置量持續上升,至2019年才再錄得下跌,該年全港仍有40.73億個膠袋被棄置。綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示,膠袋徵費計劃實施多年,0.5元減廢誘因早已被消化。2019年3月環境局長黃錦星稱每個膠袋徵費由現時0.5元增加至1元,是可以考慮的方向。

《明報》2021年1月報道,政府已完成檢討徵費,惟政府提交立法會的文件未有再提到增加徵費金額,只提及「從豁免範圍及在豁免情况下可派發的膠袋數目等方面,研究如何因應香港的實際情况進一步減少膠袋的使用」。

塑膠飲料容器生產者責任計劃

環保署於2021年5月21日完成塑膠飲料容器生產者責任制公眾諮詢。環保署認為,每個膠樽回贈0.1元具有一定的市場吸引力,諮詢結束後會盡快整理收集到的意見,並制訂未來路向及具體規管安排,預期最早2025年推行有關計劃。

環保署建議市民回收每個膠樽獲回贈0.1元,被指金額太低。綠色力量、綠色和平、綠惜地球、綠領行動及環保觸覺委託香港民意研究所2021年4月23至27日隨機抽樣電話訪問1008名成年人,結果顯示0.1元方案僅約四成受訪市民支持,若回贈金額增加至0.5元及1元,分別有63%及83%受訪者支持,環團認為若以回贈1元為起點,回收率可提高至七成以上。由多個飲品生產商、零售商及業界組成的免「廢」暢飲,則稱每個膠樽回贈0.05元,已可令膠樽回收率由現時少於1%增至90%。

為配合該計劃,環保署於2021年1月起推出先導計劃,測試入樽機在港實地應用情况,於全港放置60部,每入一個膠樽可獲回贈0.1元,結果截至8月1日共收集約610萬個塑膠飲料容器,平均日收近3萬個,但回收總量只等於全港1.3日棄置堆填區的膠樽數量。環保署擬於2022年上半年將入樽機倍增至120部。

塑膠回收先導計劃

環保署2020年1月於東區及7月於觀塘和沙田實施為期兩年塑膠回收先導計劃,透過社區回收中心、綠在區區及聘請其他已登記機構收集非工商業廢塑膠,包括膠袋、膠容器、發泡膠、膠餐具、膠飲管等。回收後的廢塑膠由承辦商循環再造後供應本地市場或轉售出口。

●模擬試題

(1) 描述「日均棄置於堆填區的塑膠廢物量」圖表的數據特徵。

(2) 根據資料及就你所知,列出兩項塑膠廢物對可持續發展所造成的影響。

(3) 「香港政府在處理廢物問題方面,應扮演最重要的角色。」利用資料並就你所知,論證這個看法。

(答題指引見另文)

●相關概念

「污染者自付」原則(''polluter-pays'' principle)

環保意識(environmental awareness)

環境污染(environmental pollution)

文:何展鵬

圖:資料圖片

[通通識 第725期]