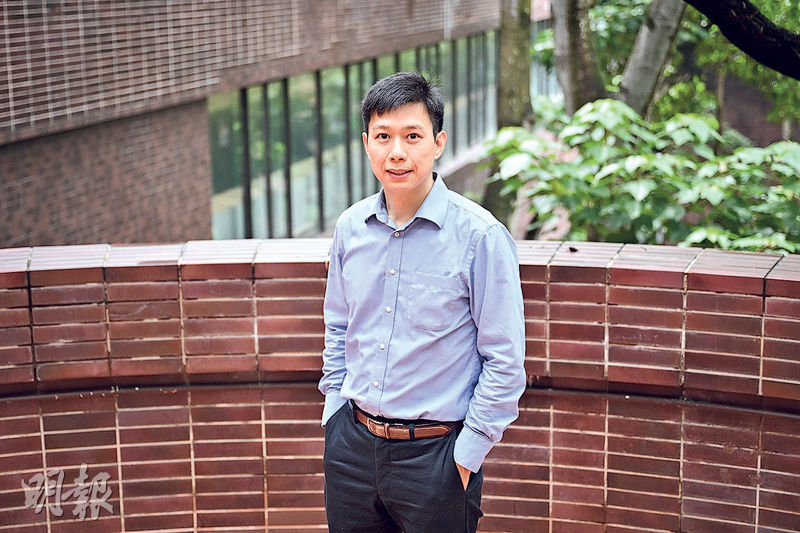

人因工程學助防錯 學者倡醫局培訓 柯嘉倫:改善工序儀器 醫護「無法錯」

【明報專訊】公立醫院去年出現連串醫療事故,當局展開「系統性檢討」並提出多項改善建議。一直協助醫管局提供醫療儀器設計及檢討事故建議的港大工程學系副教授柯嘉倫稱,單靠增強醫護培訓和重複核對難以完全避免事故,認為檢討可從更多途徑切入,透過「人因工程學」改善工序及重新設計儀器可令醫護「無法犯錯」,舉例指曾有醫護忘記為病人開氧氣瓶氣閥,透過加設警告聲響已可解決。柯建議當局培訓具人因工程學知識的醫護,組織一個全職小隊,於事故時提出可改善之處。

明報記者 陳展棋

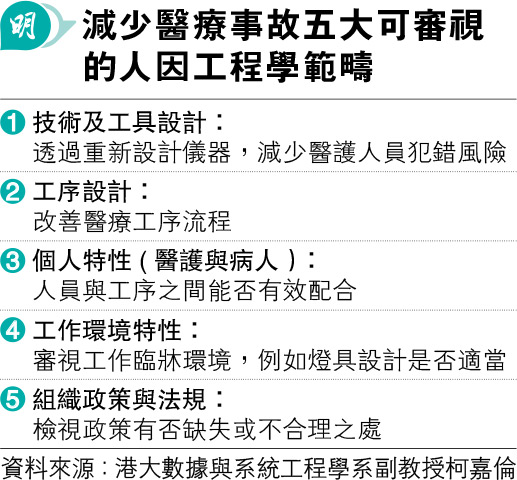

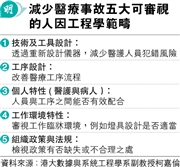

醫療事故近年頻生,醫管局今年曾表示需以人因工程學檢視。研究該範疇多年的港大數據與系統工程學系副教授柯嘉倫接受本報專訪時表示,這套理論本於數十年前用作減少工人疲勞及提升工作效率,後來則於醫療等範疇應用,審視設計工具、工序設計,以及醫護與病人個人特性等與醫療事故發生的關係。

柯嘉倫2015年已與醫管局合作,當時有公立醫院發現醫療用途輸液泵存在缺陷,遂邀請他協助院方測試,結果發現部分輸液泵即使藥物超出分量,亦無法發揮原有功能檢測,出現錯誤。他其後向院方提交報告,協助日後可採購較少問題的輸液泵。

早與醫局合作 指2023氧氣瓶事故可避

柯表示,於人因工程學理論上,醫療事故發生後加強檢查訓練,雖可減少犯錯風險,但未必是最有效率方法,透過工序設計、審視工具等則可確保醫護無犯錯可能。他舉例,前年有病人轉送深切治療部(ICU)期間,醫護人員沒開啟氧氣瓶氣閥,最終醫管局購入新一批氧氣瓶。他指出,倘氧氣瓶設計成無開大掣時會發出警示,已可避免事故發生。

不過,近年部分事故重複發生,例如插錯鼻胃喉、忘記開輸注管活栓等,一直被視為較簡易完成的醫療程序。柯嘉倫稱,將「手板眼見」工作難度提升,理論上可令醫護更專注於程序,但做法會提升醫護工作量,不受醫護歡迎,亦可能造成更多風險。他認為要改善這類事故「非一個人的力量」,需要團隊及醫院集思廣益解決。

配藥自動化有成果 「有時無跟進」優化

無論聯網運作及總部政策層面,柯嘉倫均曾參與提供改善建議。他相信醫管局高層把醫療事故發生「放得好前」,舉例於配藥安全範疇上銳意加強自動化,亦取得成果,但於再優化安排上,「大家都忙,有時會無follow up(跟進)」。他認為,醫療界較少具人因工程學概念的人才,需從醫學院及醫院提供培訓,可於質素及安全部門上再組織全職小型隊伍,於事故發生時提出可改善之處。

柯嘉倫說,解決醫療事故涉及很多層面,他曾向醫管局提出於服務上要平衡時間及安全,「想安全行先,某程度用多了時間,你樣樣都話要快、要有KPI(關鍵績效指標),某程度是犧牲安全……咁要自己衡量要安全先定收工先」。他又稱病人有時可能太虛弱,即使發生事故亦不知道,很希望推動「病人自強」,讓病者獲得疾病相關知識。