研究:港樹林吸本地1/3碳排 植林區碳存量優於風水林 大埔滘稱冠

【明報專訊】氣候變化導致天氣持續酷熱,大眾近日感受彌深,為應對此挑戰,政府積極制訂減排措施實現2050年前碳中和的目標。樹木是自然界好幫手,其光合作用吸收二氧化碳轉化為有機物儲存於木材和土壤。一項研究發現香港樹林有巨大存碳潛力,估算全港樹林碳存量達700萬公噸,換算成二氧化碳約等於香港2023年約三分之一碳排放量。研究又發現,僅數十年歷史的郊園植林區平均碳存量較百年風水林高,其中大埔滘植林區稱冠,而漁護署在大棠育作植林的滇糙葉樹是香港存碳力第二高的大型原生樹種。長春社建議重點保育具潛力樹林免於山火,長遠加強林地存碳能力,如選種高存碳樹種,甚至為碳權交易打好基礎。

明報記者 馬耀森

研究項目「香港森林碳匯估算計劃」於2021年9月開始,歷時約3年,由香港大學與長春社聯合執行。研究團隊至今完成90個地點的調查,每個20乘20米,涵蓋5種樹林,包括植林區、風水林、次生林、修復林及高灌木林,當中胸徑(即離地面1.3米的樹幹)1厘米或以上的樹木和灌木都會記錄,包括高度、胸徑及密度,共收集到近2萬棵樹木的資料。

長春社偕港大 蒐2萬樹資料

長春社保育經理吳英嬋指出,要得知森林的碳存量,首先要計算「地上生物量」(AGB),即調查範圍樹木的總重量,然後據聯合國政府間氣候變化專門委員會的準則,換算成碳存量(樹木重量乘0.47)。

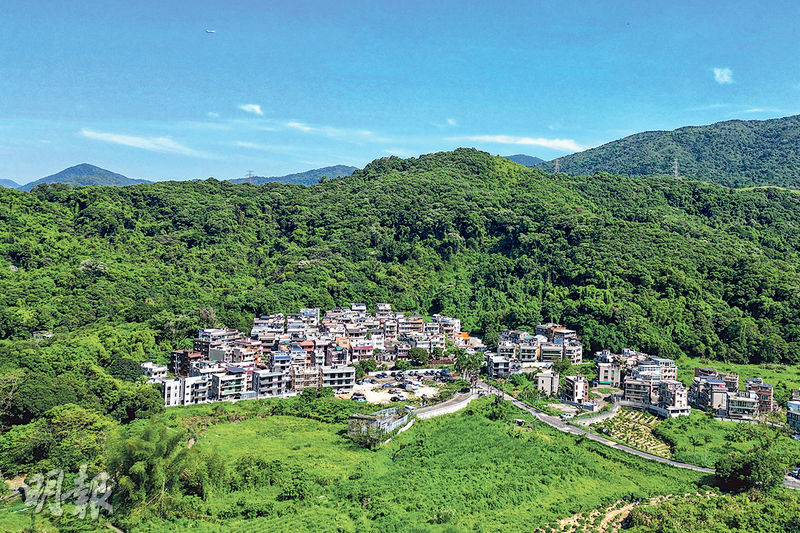

研究結果顯示,植林區平均碳存量為每公頃166.5公噸,是5種林地中最高,當中又以大埔滘植林區最高,約390.6公噸,亦是90個調查地點之中最高;其次是城門水塘,碳存量每公頃233.6公噸。而風水林平均碳存量為每公頃163公噸,當中大埔大庵村及大埔社山村的碳存量分別以284.8公噸及246.7公噸排首兩位。次生林的碳存量僅及風水林一半,每公頃77公噸。

漁署培育滇糙葉樹 存碳次高

除了各種林地的碳存量表現,團隊亦得出碳存量較高的樹木種類名單(見表),包括本地常見大型原生樹種如細葉榕、朴樹及樟樹等,而漁護署在元朗大棠的苗圃培育專供郊園植林的滇糙葉樹更是第二高存碳力的樹種。滇糙葉樹在香港不屬常見植物,有板根特性,但大埔塘面村有4棵樹齡逾140年的滇糙葉樹,去年移植到太古中央廣場的大樹也是滇糙葉樹。

大樹存量可抵數十小樹

吳英嬋解釋,樹木碳存量取決於樹幹體積和木材密度,故一棵大樹的存碳量是數十棵甚至更多小樹的總和。至於歷史更悠久的風水林,由於不受發展影響,樹林結構較複雜,生物多樣性高,地上生物量主要集中於古老大樹,例如大埔社山村後的風水林就生長了存碳量較高的樟樹,由於樹木高大及樹冠較闊,阻擋陽光照射入林,這些大樹周圍都較空曠,樹木數量不多。

環團倡路邊樹挑高碳存種

她說,研究結果踏出第一步,基本掌握本港各種林地及樹木的碳存量,希望相關數據有助政府在制訂植林政策,甚至挑選路邊種樹的品種加入碳存量的考慮。

吳英嬋續說,香港面積雖小,但植被比例逾七成,透過植林亦可減少部分碳排放,而一些綠化地帶亦可能生長了不少大樹,「係咪無用呢?如果用來發展,唔單止無咗一片植被,亦會影響整體存碳量,重新植林又要數十年」。

籲重點保護植林區避山火

吳續說,長春社近年有參與植林工作,她稱其中一個位於大欖的植林區,由樹苗開始種了10多年,不少樹木達成年人高度,植林區開始形成小樹林,不過一場山火就燒掉大部分樹木,甚為可惜,認為應重點加強保護部分植林區,讓樹木有機會繼續成長,成為森林,存碳量就會大增。

(城市保育)