書到用時:沒有人性的生存與溝通

【明報專訊】《變形記》在說什麼?

《變形記》以第三人稱書寫,小說篇幅不長,以魔幻寫實的方式呈現,道出身為家庭支柱的主角Gregor一夜間身體異變成甲蟲,繼而演變成他身邊家人的人性異變。Gregor本是經濟支柱,變蟲後與父母和妹妹的關係巨變,最終死亡。變形前的失序,至變形後終令主角卸下所有重擔,成了無人了解但最真實的自己。這荒謬的故事形成荒謬的小說設定,藉以顯出對人性與存在的隱喻,亦宏觀地思考人性的轉變和轉變所帶來的衝擊。

為何要讀?

卡夫卡以魔幻寫實的方式呈現現代社會的荒謬,所謂魔幻是指人一下子異變成非現實的存在,所謂寫實是指主角和人報以真實的反應,例如妹妹照顧Gregor時會有很實在的考慮,就像真實地呈現着生存的狀態,然而小說卻以現實筆觸書寫荒謬事情,以荒謬的事情反映深刻的現實,這就是魔幻寫實手法的特色。

發生何事?

《變形記》可按時序分成三部分,簡單來說就是平凡家庭裏發生了不尋常的事情。

1. Gregor睡醒後無法轉動,起來後發覺自己變成了蟲,家人找他,可是他無法說話,亦沒有辦法用人的方法表達自己,生怕自己嚇人。當Gregor打算外出,爸爸把牠趕入房。Gregor因無法適應自己的身體,轉身入房時受了輕傷。

2. 一向感情要好的妹妹,想到牠要進食,為Gregor準備了平日喜歡的牛奶和麵包,可是牠覺得食物難吃,現在喜歡吃食物殘渣。又,妹妹打掃房間,發現Gregor趴在牆上,遂替牠搬走家俬,讓牠自由爬行。妹妹覺得可以支配Gregor的生活,然而牠想保留牆上那少女的圖片,趴在畫上不讓妹妹搬走。而媽媽不同意妹妹的做法,是因為這樣做即代表Gregor不會恢復原狀。媽媽愛惜Gregor,但害怕變了蟲的牠,有次看見牠立時暈倒,妹妹給媽媽塗抹藥油,可是Gregor出來,亦嚇倒了妹妹,妹妹把精油彈到Gregor的身上,Gregor受傷了。爸爸認為是Gregor傷害家人,把蘋果擲向牠,蘋果陷入背部無法取出,Gregor因而受了重傷。

3. 變成蟲後的Gregor沒有外出工作,因經濟關係,家人把空置的房間出租。有次房客吃飽,請妹妹表演小提琴,Gregor被琴聲吸引,出來聽琴,結果嚇倒房客,他們決定馬上搬走並拒付房租,妹妹大叫「那可恨的蟲不是我的哥哥!」也無法改變情勢。父母一直怒斥牠私自跑出來,把牠趕回房間,本已重傷的Gregor最終虛弱至死。打掃的女傭發現並清理屍體後,父母趕走了房客,決定和妹妹一起告假,父親說「過去的就由它過去」,並打算一家更換住房,夫婦看着妹妹亭亭玉立,在想該是時候為她找一個好對象,印證他們新夢想的開始。

就在這種狀態和小說的設定下,我們可以翻尋出人性的掠奪,尤其是人性的荒謬與失序。

在《變形記》這虛擬的小說裏,我們會發現,這種沒有人性的生存與溝通,才是現世中最鮮活的明證。

有什麼好看?

1. 荒謬是存在的本質

首先,所謂荒謬。荒謬就是人對意義的需求,而世界不合理的沉默,就如薛西弗斯的神話一般,人對意義有所追求,世界卻無法回應這種追求本身,因而產生了所謂荒謬。《變形記》中的Gregor本來就是這種純粹為工作而勞動的生存狀態,為了養家,重複工作,為了滿足家人和自己的生活追求,卻似乎完全忘記了生活的意義和本質,就像他在變形之前,根本沒有時間關注自己原來喜歡的仕女圖。

小說中着力呈現荒謬的狀態。Gregor醒來發覺自己變成了蟲,這原是荒謬至極的,但Gregor首先考慮和重視的,不是怎樣變回人的模樣,牠首先考慮到的是沒法上班,沒有工作怎樣養家?因為他是經濟來源;其次,牠擔心家人害怕,家人將會怎樣理解牠,而最終牠就是沒有絲毫考慮過怎樣恢復原狀。不是說我們不應重視工作和家人,只是,如果人的生存和意義只在乎工作掙錢,養活家人,我們有沒有想過到底自己是怎樣的人?自己有怎樣的需求?甚或乎自己是以 怎樣的狀態呈現在世,我們到底是人還是蟲的形態下活着?這是荒謬之所在。

此外,Gregor變成了蟲,卻仍有人的意志,可是身體無法表達想法。例如在房間裏向家人訴說身體不舒服,但家人只聽到怪異的聲音,這就是無法達成溝通。現實中有多少人與家人也存在這種無法溝通與理解的關係和狀態?還可以發現,Gregor極力想保存牆上那女子的圖畫,但是牠無法表達,反映了牠已無法再追求個人獨有的意義和幸福。那主角變成蟲之前呢?他原是可以追求的,只是生活一直沒有太大的意義;而在變成蟲之後,牠卻呈現了人的意志,恢復了人對生活應有的追求,可是世界卻已無法回應牠,這也是荒謬的所在。

2. 被迫的勞動

所謂被迫的勞動,就是人與自己的疏離,與真我的疏離,是「非人化」的概念。所謂非人化,是指人本來能反省自己的主體,但受着客體的支配,失去了人本有的主動性,人本來可以做自己想做的事,然而長期處於不安的狀態下,因為外來的影響,無法主動做想做的事情和感受。書中Gregor在變形前,雖然主管刻薄,但他被迫為了養家而勞動,縱使工作不快樂、對工作沒有滿足感,但他仍舊要做工。他本來唯一的快樂,就是坐在枱前,收集那些女子的圖片。收集女子圖片是情慾的追求和表現,只是我們難以理解連情慾的需要也無暇顧及,這是怎麼樣的人性表現。可以說,Gregor在變形之前,本來已經沒有了人性,變形後牠無法擔任家庭支柱,家人有了工作能力:父親在銀行工作,妹妹做售貨員,變形前後,反映了牠如何放下工作重擔,擺脫了被迫的勞動。然而,我們會問,人是否要去到變成蟲的狀態才會理解生存的本質?或者現實地說,當人一生勞碌,直到身體已無法再回應時,甚或癱倒在牀上,才會發現原來已無法回到生活追求的想願裏去。

3. 達意的溝通

主角和家人的相處,帶出了人與人之間本來是需要能達意的溝通,就像Gregor一直心存善意,卻不被理解。例如:牠知道外形嚇怕家人,故不外出;每當妹妹進房,牠會身披牀單躲進沙發下;當母親嚇昏、妹妹受傷後,牠想走出房門外幫忙;牠偶爾會為家人經濟負擔而憂慮,懊悔無法繼續養家;牠欣賞妹妹的小提琴演奏,卻不滿意三房客對妹妹彈奏的不耐煩;牠嚇走了三房客後,竭力轉身回房,顧及自己的狀態可能嚇怕了家人。只是,家人一直不理解,甚至曾勸牠離開。而最終見牠在房間裏死了,家人全都鬆了口氣。可見Gregor變成蟲後,仍然有自我意識與人的知覺,保存了人類的情感與想法,只是外界無法理解牠,亦不接納牠,從輕傷到重傷到死亡,由始至終沒有人理解牠。當我們看見,牠甚或乎仍舊懂得欣賞妹妹的音樂,音樂對牠持續地產生作用,那麼,牠真是蟲嗎?或者說,牠成蟲後從沒喪失當人類的感知,只是,在仍未變成蟲時,他失去了;直到變成了蟲後,牠才發現人性所在。

如此一來,我們會問,到底什麼人被物化?Gregor有人類的意識和知覺,牠似乎沒有喪失人性,然而,若和家人相比,暴躁的爸爸一直依賴Gregor養家卻不懂感恩,膚淺的房客要求房間整潔卻不懂欣賞音樂,還有,變形前欠缺人性且勞碌的自己與身體異變而保存人性的自己,到底是誰被物化?誰展現了人性,而誰沒有?

■知多些

物化

透過人類的組織(社會分工),把某些東西當作和自己不一樣的物(區分物我),也就是把某些東西當作勞動的對象,是可以被控制、分解、操弄、改變、轉型、交換、消費、生產……的東西。

對世界的回應

卡夫卡《變形記》給我們帶來巨大的震撼,我們可以進一步探討下面幾方面:

Gregor無力的身體,身心靈受到傷害,但Gregor卻像印度詩人泰戈爾說:「世界以痛吻我,我卻報之以歌。」牠極力地回應世界,以各種方式呈現了人性,可是牠只受到持續的傷害,我們不禁會問,到底誰是真正被物化?是家人?是變形後的Gregor?還是變形前的Gregor?變形前的Gregor那種被迫勞動的狀態,到底對人類帶來什麼幫助?而根本性地失序的生活,可以理解,荒謬是怎樣一直發生在我們的社會當中。

此外,Gregor變蟲後不斷爬行,展現了沒有意義且極度疲勞的狀態,這顯示了牠已習慣了這種極度疲勞的狀態,而這種與自己的疏離,與世界物象的疏離,牠竟然會在其中感到快樂,竟然覺得自己的狀態有所進展,反映了現實社會和人被迫勞動的狀態,這種狀態一直存在於我們之中,窮一生也無法撇除。

又或是說,當每一次Gregor走出房間門外,牠都會受傷回去,這反映了Gregor想展示自己願意溝通,然而往往就會受傷。就像現實裏,當我們願意釋出善意與人溝通,有時不一定會得到對等的回應。而我們發現,小說中除了主角Gregor和妹妹有名字,其他角色都沒有名字。名字是真我的象徵,Gregor就是在變蟲後展示了人性的溝通,而妹妹在Gregor面前提出許多意見,表現怎樣能照顧變蟲後的Gregor,除了展現了真正的自己,亦呈現了對外間的支配。那麼沒有名字的人,顯然是令Gregor感到被嫌棄和不被理解的無人性表現。

另方面,Gregor的家人在他變形前對他很不好,而且不感恩,又常欺騙他,例如爸爸不停借錢,可是在他變形後,卻表示其實自己有後備錢。而妹妹表面上是真心愛護Gregor的,知道Gregor無法自己過活,然而在家人無法面對下,她想Gregor離開。妹妹這種貌似顧全大局的想法,其實只在把奇怪的哥哥消滅。妹妹態度的轉變,只為表現自己的存在,只想得人稱讚,就像在呈現人性的考量,其實是完全被物化,只在把醜陋的真我遮蓋,並且親手毁滅以為身體變異而沒有了人性的哥哥。

要有光

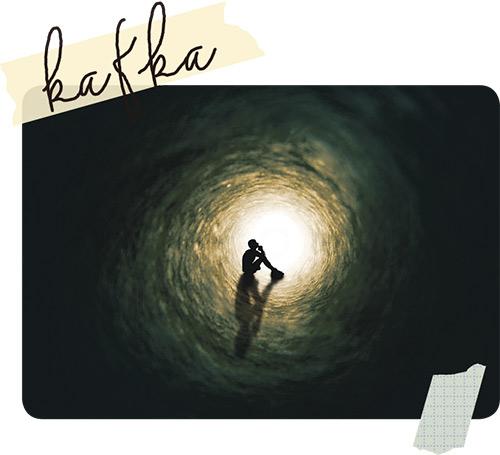

變形記,我們不禁會問,到底是我們自己的改變,還是家人的改變?人變成了蟲,到底是不好的蛻變,還是向好的蛻變?人生於世面對人性與物化界限與變異,同情有限度,溝通無效,人與人的疏離,人與自己的疏離,面對種種突變,到底我們是在無法自處的時候才理解人性的本質,還是在固有的生存狀態下展現人性的光輝,或者不要說得太高尚,我們只是在探問,到底我們怎樣理解這種薜西弗斯式的生活狀態下,人應怎樣自處?瑞典詩人特朗斯特羅默說:「生命的半途上,死亡來訪,量度你的尺寸。訪問給忘記了,生活如常。但冥冥中有人正在縫製你的壽衣。」然而,我們仍然可以說"Never too late"。生命的本質原是可以探求的,在後真相的年代裏,世界就像是孤絕、疏離與異化,有人會把「人性」置諸不理,但我們卻更應在陰暗中,發現光的存在,就像王爾德說:「我們都活在陰溝裏,但仍然有人仰望星空。」

文:陳志堅

作者簡介:香港中文大學和香港城市大學客席講師,中學副校長 創辦有聲書平台「SyuSing書聲」。著有散文集《時間擱淺》、小說《離群者》、《無法預知的遠方》等

[星笈中文 第069期]