速讀公民:跨境數據互聯助交流

【明報專訊】新聞撮要

在內地要將個人資料等數據傳輸境外,受《個人信息保護法》等多條內地法規限制。2023年底《粵港澳大灣區(內地、香港)個人信息跨境流動標準合同》(數據過河)推出後,各行業可將醫療資料、信貸報告、銀行客戶等資料由內地出境,備案時間縮至10天,私隱影響評估由6項減至3項。

措施落實逾年,本港數字政策辦公室表示,至2024年12月收到約100份參與意向書,當中有50份標準合同完成備案。環聯信貸資料服務有限公司董事總經理黃凱榮表示,本港有不少跨境資料需求,例如內地高才來港後,如欲置業要向銀行申請貸款,以往依賴申請人在內地取得紙本文件帶到香港,但難核實真偽。黃凱榮形容,現透過與內地徵信機構合作,可直接經系統取得資料。

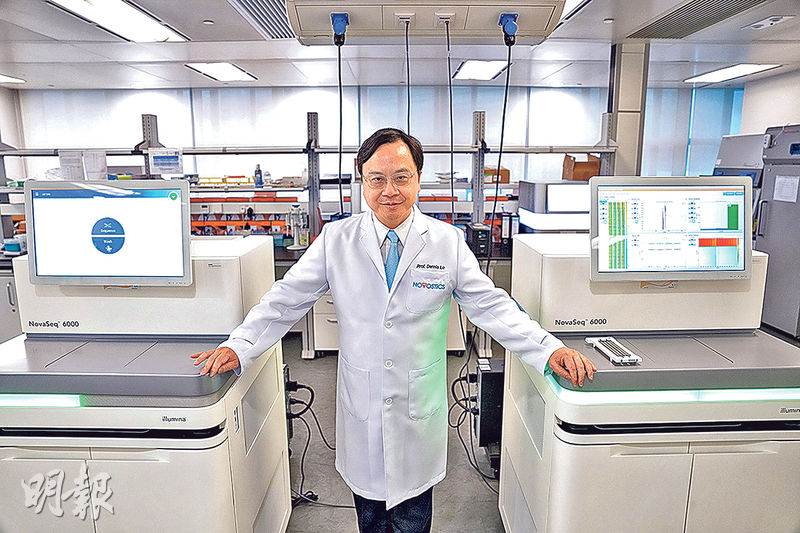

香港科技大學校長葉玉如說,從科研角度,多些數據一定會做得更好,「你看人工智能,都是機器學習(machine learning),即憑數據學習,如數據愈多,能做的就更多,這是好自然」。葉玉如又以其專長的阿茲海默症研究為例,稱科大與香港的醫院合作,也與外地的醫療機構合作,如有數據,就能看到不同人口群組的差異,數據可過河來港,掌握到更多人口資料,對科研更有幫助。香港中文大學校長盧煜明2023年任中大醫學院副院長(研究)時受訪稱,本港人口遠不及整個大灣區,若能使用內地醫療數據,無疑有助促進本港醫學科研。

一旦資料外泄,數字政策專員黃志光稱,據《大灣區標準合同》要求,合約雙方要按屬地通知監管機構,在香港的機構要通知個人資料私隱專員公署。

■知識增益

醫衛局擬修例 境外機構可查醫健通

醫務衛生局擬修例賦權電子健康紀錄專員,認可符合指明要求的境外醫護提供者可在市民使用服務並授權下,上載及查閱醫健通紀錄。時任醫衛局副秘書長許澤森表示,醫健通資料只會在用戶診症時開放,診症後機構關掉視窗便不能重開,更保障私隱。用家亦毋須逐次授權。許稱,現階段認可大灣區機構更可行,名單亦可新增大灣區外醫療機構,當局會審視其監管資料能力和系統能否跟醫健通順利對接,確保資料不會外泄。

(主要學習重點:粵港澳大灣區、新經濟的發展特徵)

●模擬試題

1. 香港政府提出以「四流五通」推進大灣區更高水平的互聯互通,請指出兩項「四流」。(2分)

2. 參考資料,解釋數據過河安排對大灣區的科研機構所帶來的一項好處。(3分)

3. 「跨境數據互聯互通有利大灣區的經濟及社會發展。」參考資料及就你所知,解釋這項說法。(8分)

■參考答案:link.mingpao.com/84512.htm

(本網圖文均有版權,未經許可,不得轉載至任何印刷品或上載互聯網。本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[公民學堂 第104期]