時事中文:網課下,散光童增

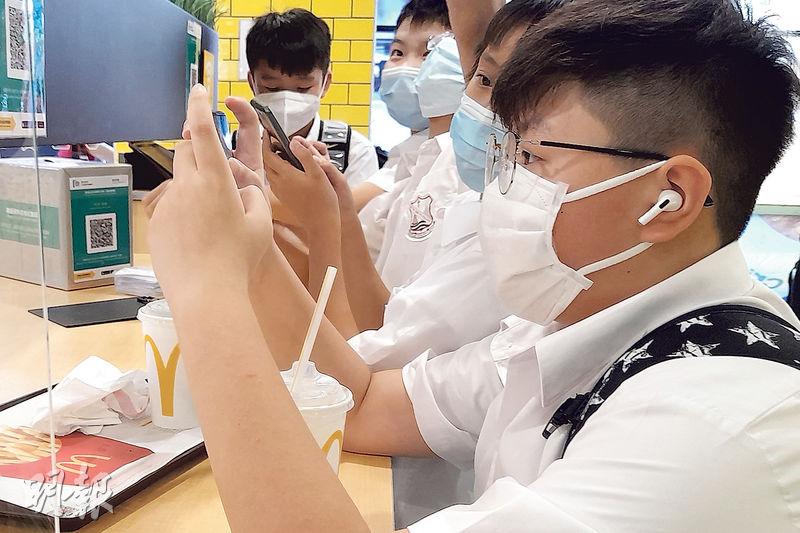

【明報專訊】2022年乍到,誰知搞出第五波疫情,又回到上網課的日子,同學覺得是福是禍?長時間看電子熒幕或會有損眼睛健康啊!

■新聞事件

香港理工大學研究發現停止面授課堂後,8至10歲患散光的學童比率由35.4%增至56.6%,增約21個百分點。負責研究的理大眼科視光學院助理教授(研究)梁子榮引述疫情前本地及海外研究,散光度數一般在兒童期減少,惟其研究首次發現散光於該段時期增加。參與研究的學童家長會填寫問卷估計子女的用眼時間,學童疫下平日課餘用電子熒幕的平均時間多半小時至1小時,數字尚未計及網課時間。

理大另一團隊則發現疫下學童近視度數加深。團隊於2019年6月至2021年5月分階段追蹤171名7至13歲有近視學童,他們分為兩組,其一配上由理大研發、有助減慢近視加深的「多區正向光學離焦(DIMS)」兒童眼鏡鏡片,另一組配上普通單光鏡片。結果發現兩組學童的近視度數均加深,配單光鏡片平均加深73度,配DIMS鏡片的一批平均加深35度。

「20-20-20法則」護眼

梁子榮說,在青少年至成人階段散光度數會趨平穩,故在兒童期控制散光尤其重要。他建議「20-20-20法則」,即每看20分鐘近物就要望向20呎外的物件,讓雙眼休息20秒。他又說,學童在安全防疫情况下可多到戶外接觸陽光,有助控制近視及散光加深。理大眼科視光學院副教授陳浩龍提醒,每件物件會在眼球產生焦點,若書桌雜物太多,會令眼內焦點變化多,加快學童近視變深。

節錄自〈停面授多看熒幕 散光童增〉,《明報》,2022.01.27

■知多啲

古代無電燈,像孫康晚上僅利用雪光反照月亮的光線讀書,車胤只能用口袋裝螢火蟲,以微弱的光照書本(映雪囊螢);漢代匡衡鑿穿牆壁,藉一個小洞透出鄰家燭光照讀(鑿壁偷光),在這種惡劣的閱讀環境,他們大可能有眼睛的健康問題。

歐陽修在〈學書二首?其二〉有言「學書不覺夜,但怪西窗暗。病目故已昏,墨不分濃淡。」眼睛已經出現毛病,連墨的深淺色都分不清。宋代葉夢得寫的史料筆記《石林燕語》中,著載「歐陽文忠近視,常時讀書甚艱,惟使人讀而聽之。」歐陽修有近視,無法看書,只好叫人朗讀給自己聽。

未知歐陽修當滁州知州時視力如何,看〈醉翁亭記〉中他對山水的描述,應該還算可以。不過,即使他真的因視力模糊看不清四周環境,能聽見百姓的談笑聲,隱隱地看見百姓賓歡的笑容,畢竟「人知從太守遊而樂,而不知太守之樂其樂也」,與民同樂已叫醉翁開懷歡暢了。

眼睛是靈魂之窗,深受視力損害的人,日常生活若遺憾地忘記戴眼鏡,需瞇着眼睛聚焦才勉強看清。清代字典《康熙字典》和《正字通》統整從古到當時的漢字寫法、音讀和義訓,其中有「靉靆」(粵音「藹代」)一詞,本義是雲滿佈天上的盛貌,「雲覆日為靉靆也」,後來又有「靉靆,眼鏡也」、「靉靆,老人不辨細書,以此掩目則明」,可見「靉靆」這麼難寫的字就是眼鏡的古稱。

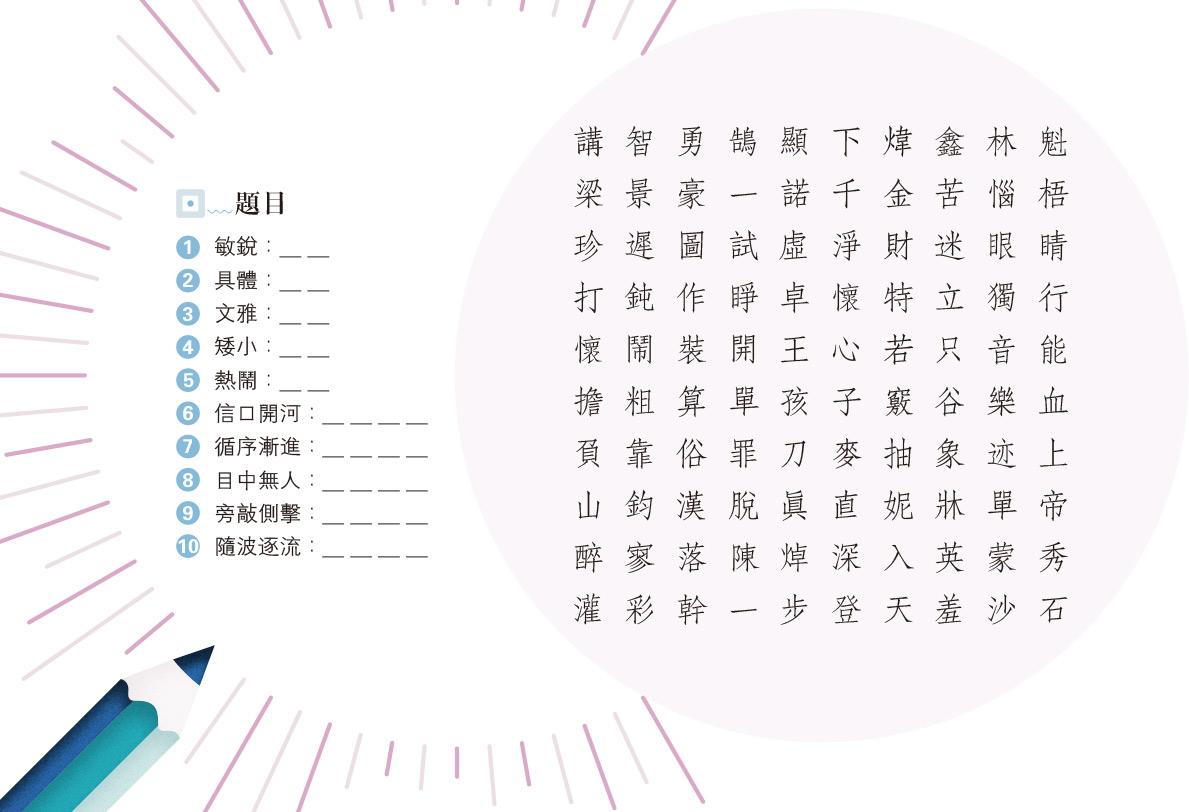

■小挑戰

清朝劉廷撰的《在園雜志》中有一段記載,內容沒有太過文言,同學應該能夠應付,試為古文加上標點符號:

「自西洋人入中華其製造之奇心思之巧不獨見所未見亦並聞所未聞如風琴日規水輪自鳴鐘千里眼順風耳顯微鏡雀籠之音樂聚散之畫像等類不一而足其最妙通行適用者莫如眼鏡古未聞眼昏而能治者杜陵老年花似霧中看唯聽之而已自有眼鏡令昏者視之明小者視之大遠者視之近雖老年之人尚可燈下蠅頭」

■參考答案

「自西洋人入中華,其製造之奇、心思之巧,不獨見所未見,亦並聞所未聞,如風琴、日規、水輪、自鳴鐘、千里眼、順風耳、顯微鏡、雀籠之音樂、聚散之畫像等類,不一而足,其最妙通行適用者,莫如眼鏡。古未聞眼昏而能治者,杜陵老年花似霧中看,惟聽之而已。自有眼鏡令昏者視之明、小者視之大、遠者視之近,雖老年之人尚可燈下蠅頭。」

自明、清開始與外國有所交流,外國商人前往中國通商,傳教士到來傳道,很多西方的發明流入中國,令當時的人耳目一新,眼鏡就是其一,使老年人可在燈光底下看像蒼蠅頭那樣小的字。

文:何雋彥

圖:資料圖片

(本刊刊出的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[語文同樂 第556期]