律政司:基本法無賦權無差別否決財案 引23條草案用字 指顛覆不限武力刑事行為

【明報專訊】「35+」案,45人裁定《港區國安法》串謀顛覆國家政權罪成,其中12人不服上訴,上訴聆訊昨踏入第二日。律政司表示,基本法無賦權立會議員「無差別」否決財政預算案,被告利用否決權迫使政府順從其政治議程,具顛覆意圖。律政司一度引用2003年《基本法》23條草案字眼,比對本案顛覆政權罪。上訴方回應指出,23條草案和國安法來自不同時空,基本法訂明否決財案的後果,被告無顛覆意圖。

明報記者

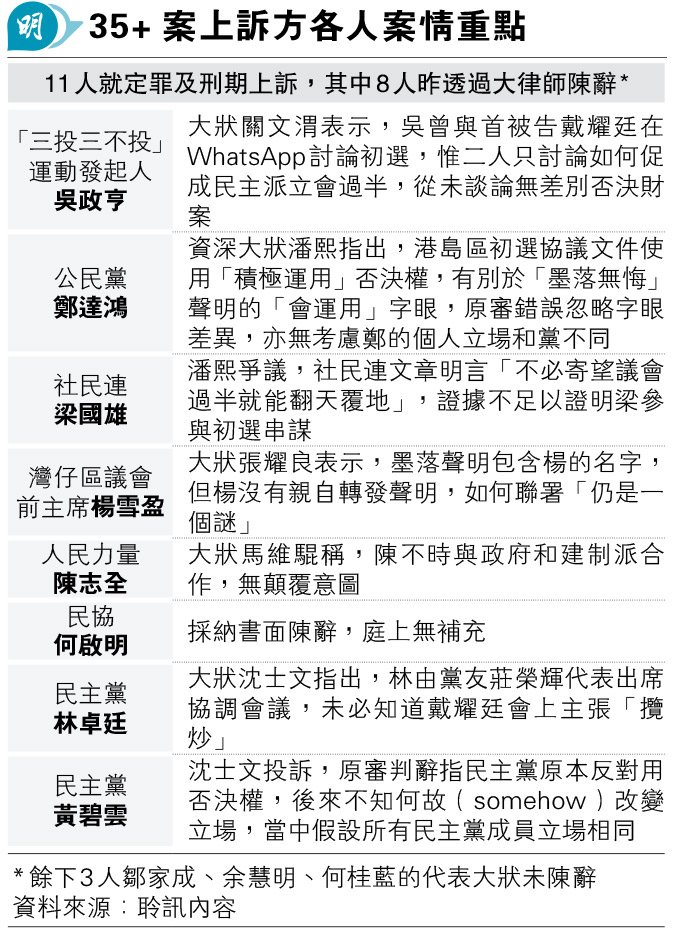

案件原控告47名初選組織者和參與者,45人罪成判囚4年兩個月至10年,現審理12人上訴。其中楊雪盈、黃碧雲、鄒家成、余慧明、何桂藍、林卓廷、吳政亨、鄭達鴻、何啟明、陳志全、梁國雄就定罪及刑期申請上訴許可,昨大致完成法律爭議,當中8人就涉案角色陳辭,強調無公開主張無差別否決財案(見表及另稿)。餘下黃子悅的刑期申請上訴許可,料稍後處理。

稱基本法列明議員有責審視財案

原審法官裁定,被告以否決財案迫使政府回應「五大訴求」,屬濫用權力。上訴方日前提出多項法律爭議,律政司副刑事檢控專員周天行昨逐一反駁。周表示,基本法沒有賦予議員無差別否決財案的權力,條文列明立會審核及通過財政預算,議員有責任審視財案優劣;涉案各人刻意無差別否決財案,有違基本法及國安法。

指以普選為由否決財案荒謬

周天行形容,上訴方稱議員可以普選為理由否決財案,說法錯誤和荒謬。周指出,基本法規定特首和立會的產生辦法,並列明立會的功能和權限,議員當選後不可以為所欲為(do whatever they want),每個情境都有對應的法例。

就原審裁定顛覆罪的「非法手段」不限於武力或刑事行為,上訴方質疑解讀太闊,周天行則強調裁決無誤。周呈上政府2003年提交立會的基本法23條草案,當中顛覆罪指嚴重危害中國穩定的武力或「嚴重犯罪手段」,其後2020年生效的國安法顛覆罪則改用「非法手段」字眼。周認為立法機關肯定刻意更改用字,以涵蓋刑事手段以外的行為。

首席法官潘兆初關注,原審裁決無考慮2003年的23條草案,如何協助本宗上訴;周天行承認原審無納入考慮。潘官再指出,23條草案由政府提交立會審議,本案的國安法則由人大常委會制定;周回答,人大常委肯定曾考慮23條立法的歷史。

上訴方大律師沈士文回應,基本法無明文規定議員如何審視財案優劣,法庭不應干預議員如何表決,亦不應將運用立會權力的行為「刑事化」,否則所有議員都受波及,可能影響深遠。沈指濫權違反基本法,與國安法無關。

上訴方:基本法列否決程序

不應考慮為犯罪意圖

沈士文提到,案中主張兩度否決財案、特首辭職等程序是基本法訂明的後果,除非法庭認為基本法機制具顛覆性,否則不應納入考慮被告的犯罪意圖。沈形容,立會否決權本身是憲制工具,有助解決議員和政府的僵局,法庭應分開審視。

針對顛覆罪「非法手段」定義,上訴方資深大律師彭耀鴻指出,非法的反義詞正是「合法」,顛覆罪明顯限於刑事行為。彭表示,正如法律學院一年級所學,若法例無明文規定,一般行為不會違法,質疑律政司解讀太廣泛。彭又指23條立法草案和國安法來自不同時空,並由不同立法機關起草,字眼不同亦屬正常。聆訊今續。

【案件編號:CACC253、263/24】

(35+案)