中學限定:開學之寶 滋養學途

【明報專訊】大家對「開學」有多重視?預備新的文具、書包、校服;或是掛上一些祝願開學順利小飾物……每人有各自的「開學之寶」,你的會是什麼?

打開書包,看看大家的「開學三寶」

■郭詩韻

樂善堂王仲銘中學(受訪時中一)

書:比起帶上新奇玩意向同學炫耀,更想務實地帶實用一點的工具回校,專注學業。教科書、課外書都是開學必備品,書在課堂上、小息時都會用上,是課堂外消磨時間的好伙伴

文具:若沒帶原子筆,或原子筆沒墨,寫不出字來,就會被老師責罵。為了「逃過一劫」,必定帶上足夠的文具,在開學日給老師留下好印象

書包:不止將知識裝進腦袋,所有上學時要用的東西和沉重的書本也裝進巨型書包,方便搬運回校

■陳一言

迦密聖道中學(受訪時中二)

口香糖:除了必備書和文具,也要備有能助我專心上課的「神器」——口香糖。上課難免會覺得睏,但是不能吃零食,所以嚼口香糖是一個不錯的選擇

手提電風扇:9月天氣仍然炎熱,課室內密集的座位、滿腔熱血的同學、頭上着了幾把火的老師……無處不散發着熱力,被悶熱的環境弄得難以集中時,可以開着手提電風扇,給自己送上一絲涼意,保持心境平靜

紙巾:上學必須備有大量紙巾,無法想像沒有帶紙巾上學的一天會怎樣

■李恩陶

基督教崇真中學(受訪時中四)

潤膚霜:第一時間想起的是潤膚霜。並非因為愛美,事緣就讀的學校設游泳課,課後皮膚變得乾燥,隨身帶備潤膚霜,可紓緩肌膚不適

白襪:開學季節正值夏天,霪雨霏霏,陰晴不定。若上學碰上雨天,濕透的校服和鞋襪將毁掉一整天的心情。帶上一對乾淨的白襪以備更換,就算下雨也不會影響對開學的期待,萬事俱備,才能「希望在明天」

娃娃掛飾:課餘時喜歡追星,會帶着偶像的應援娃娃掛飾回校。疲倦時看一下,想起偶像,立時重拾精神

?學一學

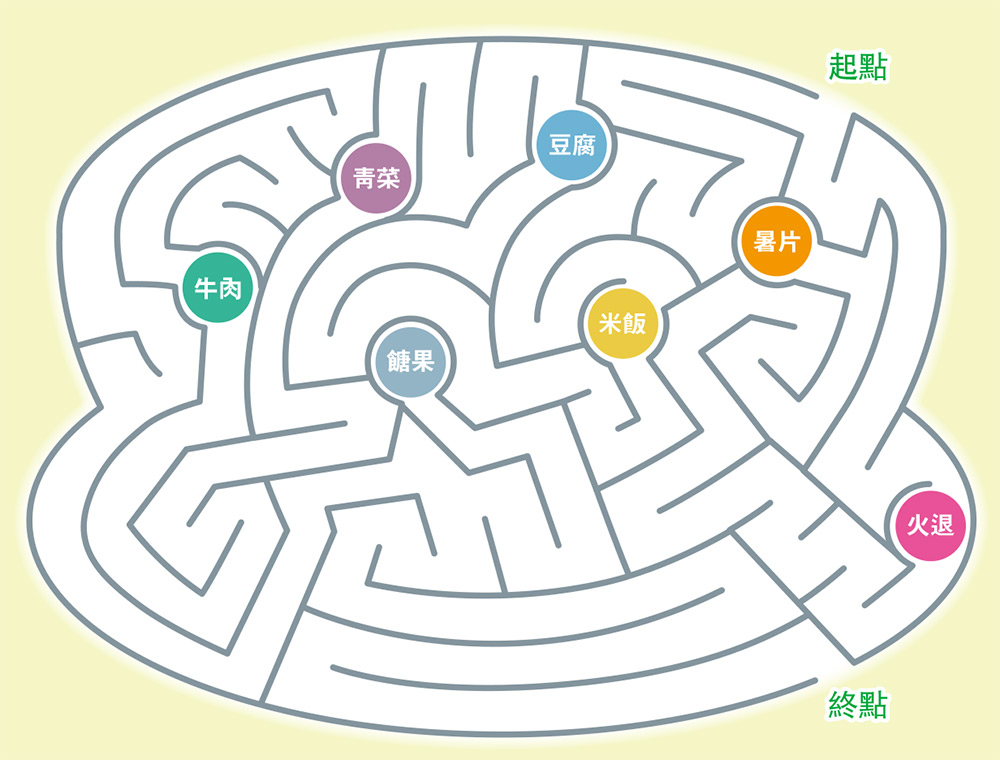

帶食物攞好意頭

香港浸會大學中國傳統文化研究中心主任盧鳴東表示,儒家典籍中並無記載「開學之寶」,反在不遲於明末時,民間出現不少關於開學的風俗傳統,如時人會配備芹菜、蒜頭、葱等迎接開學,有人也備有桂花、竹筍、菜頭、包與糉等。這些「寶」均與飲食相關,並非怕學子上學肚餓,而是取食物的諧音作意頭,希望他們開學順利:

芹菜:「芹」音同「勤」,寓意勤力,希望學子勤奮向學

蒜頭:「蒜」寓意懂得計算,學數沒難度

葱:代表希望學生夠「聰」明,聽懂師長之言且能舉一反三

桂花:不少古人以入仕當官為「終極人生目標」,「桂」音同「貴」,能當官代表能富貴

竹筍:「筍」音近「順」,取開學順順利利的意頭

菜頭:「菜頭」即白蘿蔔,「菜」諧音「彩」,期望學生有彩頭、有運氣

包與糉:寓意考試「包中」,取得功名

開學價值觀有二

畢業禮以外,開學禮可說是另一個校園最具「儀式感」的活動,如校長會在早會跟全校師生致辭表達歡迎和期許,大家又會認識到新同學等。古人同樣重視開學,盧鳴東稱自古以來中華傳統文化最重視的開學價值觀莫過於二:尊師重道,以及為學態度要認真謹慎。他說儒家傳統的開學儀式記載主要見於《禮記?學記》:

大學始教,皮弁祭菜,示敬道也?;《宵雅》肄三,官其始也?;入學鼓篋,孫其業也?。

?為表尊敬老師,學生入學時,會先由戴上鹿皮帽子(皮弁,弁粵音「便」,解古代男子所戴的帽)的祭祀主持負責儀式,儀式中會以蔬菜為祭品,意謂學生要實而不華、勤勉向學,是為「敬道」

?古代大學學生需誦讀《詩經?小雅》其中三首詩,分別是《鹿鳴》、《四牡》及《皇皇者華》,了解如何為官、學習當稱職的臣子

?老師擊鼓召集學生,着他們打開書篋取出書籍,提醒他們認真專心上課,注重學業

?知多點

舊時「學費」:要肉不要金

盧鳴東說現在上學要交學費,但據《論語?述而》載,昔日沒有上學須交學費的規則,但學生為答謝老師,會預備乾臘肉送禮。「自行束脩以上,吾未嘗無誨焉」,「束脩」指10條用繩束綑的乾臘肉。「當時孔子這種安排,可以體現他『有教無類』的精神。」盧鳴東解釋,孔子不在意自己的酬勞多寡,學生可按個人能力以不同形式酬謝老師,這些禮物或金錢稱為「脩金」,後來慢慢演變並統一成「收學費」形式,所以付費學習,也是尊師的表現。

書生原來是「藍領」

今天「藍領」指從事體力勞動或技術勞動的工人,他們一般穿著藍色或深色工作服,因而得名,但不說不知,原來古時學生也是「藍領」一族。盧鳴東表示,古時學生會穿「青衿」上學,「青」即深藍色,「衿」指衣服前有鈕扣的部分,後借代指「學生」。如《詩經?鄭風?子衿》「青青子衿,悠悠我心」一句,「青青子衿」就是指學生,講述女子的心上人是穿了青衿的學子,對方的模樣讓她心動,久久揮之不去。

開學拜師,拜誰為師?

孔子被視為「萬世師表」,盧鳴東說民間傳統有「開筆禮」,學生祭拜孔子先師,以及被視為發明毛筆的「筆祖」蒙恬;學生潔淨雙手,再由負責主持開學禮的校長等人以「朱砂開智」,取「痣」、「智」同音,以紅色顏料在學生的眉心點一點紅痣,寓意他們將充滿智慧,開學後學習事半功倍。

文:鄭惠霞、李愛琳

圖:資料圖片、受訪者提供

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[語文同樂 第789期]