名家學堂:東晃西晃 窮遊人生——台灣作家舒國治

【明報專訊】台灣作家舒國治在本年度香港書展以「寫到老,也吃到老」為講題,聽上去是閒適淡然的作家人生,舒國治的理解卻是「寫到老,就是一直到老都要工作的意思,就是窮的意思」。文人真的很窮嗎?舒國治沒有只從錢財的層面理解,他把「窮」延伸至一種保持飢餓、不能過度滿足的人生哲學,像蘋果創辦人喬布斯(Steve Jobs)的名句「stay hungry, stay foolish」(求知若飢,虛心若愚)。

■Profile

舒國治(1952-)

台北出生,原籍浙江。1970年代起在報刊副刊上寫作,80年代浪遊美國7年,90年代儼如台灣旅行文學作家的代表。著有《門外漢的京都》、《流浪集:也及走路、喝茶與睡覺》、《台北小吃札記》等。

飢餓的心 生存之道

舒國治以旅遊和飲食散文聞名,香港作家梁文道曾經形容在認識的朋友中,對方是其中「玩得最精,最會過日子,也因此最能說故事的」。講座中,舒國治則把自己的飲食學問歸因於窮,「窮代表你一直有種不被滿足的欲望」。

舒國治引用喬布斯的金句,說明人要保持飢餓,所以才想問問題,找答案。放在自己身上,他認為窮讓他學會「目測」,稍微用點耐性,從前面走到後面看,因此能在街巷中找出好吃的餐廳,在語言不通的異地看出飲食門道,「這個跟老虎在叢林裏頭一樣,牠會目測今天可以抓到什麼動物。老虎吃得非常少,有一點像修行」。

在2006年出版的《流浪集:也及走路、喝茶與睡覺》中,舒國治記敘世界各個城市的行旅蹤迹,認為人在外地總會有點不同,可能更寬容也可能更計較,有人會擔心花太多錢,有人卻會擔心花費得太少。旅遊文章並不少見,許多作家喜歡把異地記憶書寫下來,舒國治觀察,有些作者追求旅程中「寂寞的程度」和「不方便的可能」,在陌生的情景下更認識自己,寫出新的東西。

急促有時 慢活真意

訪問地點約在上環,先到了一間咖啡店,老闆還認得出舒國治在前些天曾到訪;訪問結束後就到了對面的茶餐廳,吃了一碗茄牛通配熱奶茶,就像住在附近的街坊一樣,走着吃着。這時忽然就下起傾盆大雨,但無礙這仍可以是一個理想的下午。

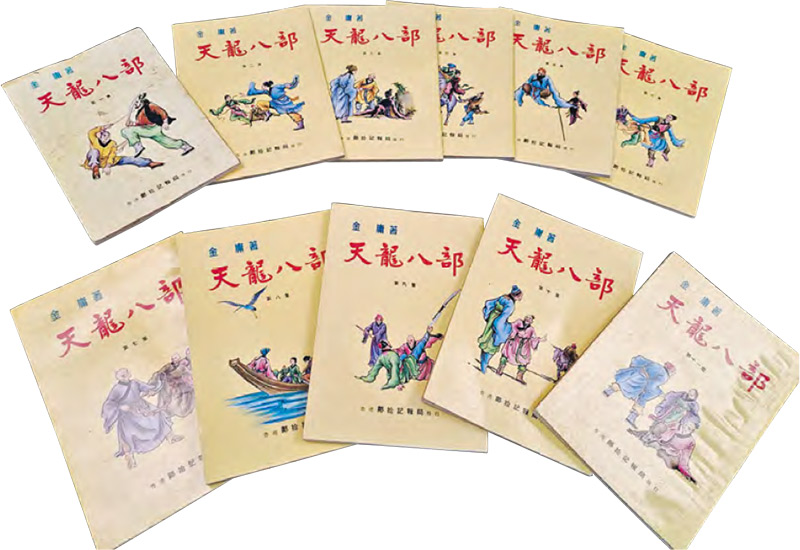

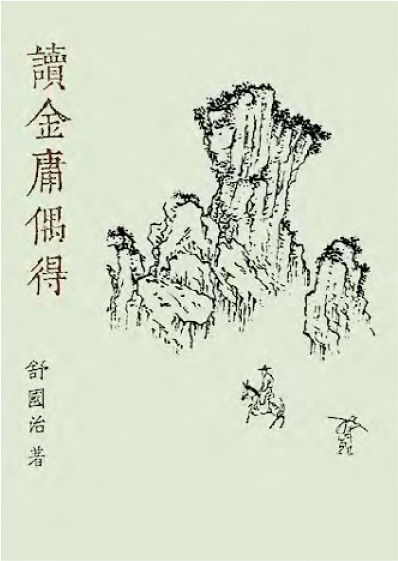

舒國治對香港不陌生,車程上他能輕易指出街巷的脈絡和建築物的來路,享受上環的斜坡窄巷,因為轉個彎隨時就有讓人驚喜的風景。當天早上,他才獨自從灣仔到柴灣,轉乘港鐵、電車、巴士,為了到訪一間舊書店,並找到了一系列舊版金庸武俠小說。舒國治以「欣喜若狂」形容當刻的心情,因為「這套35冊的黃皮版本」是他在「60年代中最早讀過的金庸」,竟然時隔60多年再度重遇。1982年,30歲的舒國治出版《讀金庸偶得》,這是他的第一本著作。

旅途的驚喜要耐心發現,要訣並非只有一個「慢」字。舒國治的旅遊哲學是「以快換慢」,行程可以緊湊,為了換來時間可以慢慢感受。

因此舒國治喜歡香港的快,扶手電梯的急速是他對香港的重要印象。他觀察到香港的老人即使身體機能減弱,面對快捷的扶手電梯,仍能鎮定以對,這是他們從小就培養的習慣。

舒國治的香港七恨

舒國治也擔憂香港的快。這座城市的性格從來不是慢性子,不斷急速發展下,導致那些理應人能慢下來的地方也一併加速,像是多年來讓維港變窄的填海工程,會讓旅程變得沒有意思,「(坐天星小輪)原本尖沙嘴到中環7分鐘,假如你弄成5分鐘,太快太早,他才上船就到。那你太聰明,人不能太聰明、太精明、太有辦法,你要讓這個船走得慢」。

10幾年前舒國治到訪香港後,寫了一篇散文〈香港七恨〉,所恨之事包括「冷氣太冷、牛肉太嫩、蝦仁太脆、奶茶太美味、酒店太小又太貴、路上聲音太吵、地鐵站內人群太擠」,延伸出對城市飲食傳承、管理文化、建築風貌的觀察,最後一「恨」就更見他對香港的珍惜之情:

七恨維多利亞港灣愈來愈窄——九龍與香港所隔這一港灣,原本兩岸燈火樓台對望,堪稱世界絕景;如今這絕景不但愈來愈密、愈來愈高,也愈來愈近,教人後悔多年前盛讚它為絕景。

多年前,天星小輪渡海,要十來分鐘。十多年來,它可以維持在七、八分鐘。如今已低於六分鐘。或許再過幾年,才上船便要準備下船矣。何能如此?填海也。

香港太多人定勝天之例,其中一項,便是填海。

隨便讀 認真看

為什麼〈理想的下午〉會特別書寫下午?舒國治解釋:「我30年前,很多時候早上一下就睡過去了,晚上呢就糊裏糊塗,所以下午我特別要多擁抱一下。」如今的他認為可以置換成理想的中午、理想的上午、理想的渡輪旅程,重點是慢慢享受其中時光。

舒國治以快換慢,年輕世代卻可能是以快追快,沒有太多閱讀的耐性。文字面對影像的挑戰,後者甚至不是長篇幅的影視劇集,而是節奏極明快的網絡短片。舒國治認為過於求快,有時是錯過,「假如你要快,只希望把大綱講給你聽,因為整本書看完太慢,這不是快,是截取。你不能把所有的東西打成果汁喝下去,你要慢慢吃……就好像說你去旅行去玩,要10天,而且坐飛機要很辛苦。那你看(旅遊)影片,半個鐘頭的,也有深入版兩個鐘頭的,你要不要看?」

文字要認真細看,書卻可以隨便找來讀,舒國治沒有推薦的書單,他鼓勵年輕一代多讀不同主題類型的作品,雜書也很好,不必拘泥於作者的名氣地位,更不必只閱讀,去做運動音樂不同範疇的事。講到最後他甚至補充:「你喜歡東晃晃西晃晃,什麼也不幹,那更好,我就是這樣長大的。」

理想的人生,或許就是隨便試、認真做。1982年,舒國治出版第一本評論著作後,當過編劇,後來寫飲食文章、旅遊文章,到處走到處看,今年73歲的他繼續輕鬆地活到老、專注地寫到老。

■延伸閱讀

舒國治的散文〈流浪的藝術〉,精彩在於人生閱歷,以及深刻但不沉悶的哲思,這兩點難以仿效,但文章的起手式和細節處理,仍有可偷師之處,詳見下周二(10月14日)《星笈中文》。

文:韓祺疇

圖:曾憲宗、受訪者提供、網上圖片

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[語文同樂 第792期]